- Au jour le jour, octobre 2004

Fouilles archéologiques

Quelqu’un a dit un jour que « l’histoire c’est la répétition des faits ». On ne saurait donner tort à cette affirmation lorsqu’on observe ce qui se passe dans le dossier des fouilles archéologiques dans le Vieux La Prairie; sauvetage, incertitudes et absence de plan de fouilles à long terme.

Pendant un mois (de la mi-août à la mi-septembre) l’archéologue François Grondin et deux techniciens ont procédé à des fouilles sur l’ancien site Oligny rue du Boulevard. Il s’agissait en fait de la dernière phase d’une opération de sauvetage et de supervision sur un site déjà envahi par des condominiums.

L’objectif avoué de toute l’opération était de comprendre l’organisation globale du site. Outre la découverte de plusieurs latrines datant de la fin du 18e siècle et la mise à jour d’artefacts amérindiens : pipes micmacs, perles et clôture de bois (on pense ici à la mission St-François-Xavier dont on ignore toujours l’emplacement), l’élément le plus intéressant de cette opération fut la mise à jour, en plein centre du terrain, d’une structure de pierre rectangulaire de 11,5 m par 7 m avec mur de refend et foyer central.

Cette structure est légèrement désaxée par rapport à la rue actuelle et aurait été, lors de sa construction, alignée sur l’ancien Chemin de Saint-Jean.

M. Grondin croit avoir découvert là la fameuse maison fortifiée. Cet édifice au toit à quatre versants a été incendié en 1901; selon le Dr T.A. Brisson, alors maire de La Prairie, une partie de la pierre des murs aurait été utilisée dans les fondations de la maison Bouthillier, angle Ste-Marie et du Boulevard.

On a également identifié plus à l’ouest les bases d’un autre édifice qui correspondrait à celui représenté sur un croquis (1815) de Louis-René Chaussegros de Léry, grand voyer dans le district de Montréal depuis 1806. L’archéologue Grondin croit être en présence du fameux blockhaus, solide construction de pierre à deux étages avec balcon et quatre cheminées qui aurait été utilisé par les Américains lors de l’invasion de 1775. Cette structure est sur l’ancienne terre de Soumande (lot 301) ou de Gagné sur la Côte de la Borgnesse. Malheureusement les chaînes de titres sont incomplètes et demeurent muettes quant à la présence d’un édifice aussi imposant sur ce lot.

Bref, l’incertitude demeure au sujet de l’emplacement exact de la maison fortifiée et du blockhaus.

Ces fouilles ont également permis d’exhumer une multitude de graines d’arbres fruitiers, d’ossements d’animaux et d’insectes. L’étude ultérieure de ces éléments permettra d’en savoir davantage sur la composition de la faune, de la flore et du régime alimentaire des habitants de La Prairie aux 18e et 19e siècles. Qu’en saurons-nous un jour? C’est un dossier à suivre…

Gaétan Bourdages

Avec la collaboration de Marcel Lamarche

- Au jour le jour, octobre 2002

Fouilles archéologiques : été 2002

Une fois encore cet été une équipe d'archéologues était présente dans le Vieux-La Prairie. C'est sous la direction de madame Hélène Côté, chargée de cours en archéologie à l'université Laval, que 9 finissants du premier cycle et 2 étudiants du second cycle se sont livrés, du 22 juillet au 23 août, à des fouilles sur le site de ce qui était connu autrefois sous le nom d'Hospice des Sœurs de la Providence, angle des rues St-Jean et St-Ignace. Ces fouilles faisaient suite à des sondages effectués à l'été 2001.

Deux secteurs ont fait l'objet de fouilles : un premier situé en bordure du chemin de St-Jean et de l'ancienne ruelle St-Michel a permis la découverte d'un âtre et d'un four à pain qui sont cependant difficiles à situer dans le temps. On y a également mis à jour un mur de pierre dont une partie appartenait probablement à la maison de la veuve Le Borgne. Cette maison construite à la fin du 18e s., et qui servit au milieu du 19e siècle de première résidence aux Sœurs de la Providence, aurait été assise, entièrement ou en partie, sur les fondations du manoir des Jésuites, lequel fut « une grande maison, partye de pièces de bois sur pièce et partye en coullice (…) ».

Sur ce même emplacement on a aussi trouvé des perles de chapelets et des petites croix en grande quantité, ce qui laisse croire que les Sœurs avaient mis sur pied une petite fabrique de chapelets.

Le second secteur de fouilles, situé plus au nord, révélait avec grande précision l'emplacement du mur nord de la palissade de bois, le tout correspondant en tous points aux plans existants. Des traces, bien visibles dans le sol, laissent croire qu'on aurait à l'époque (fin 18e s.) récupéré de lourdes pièces de bois ayant supporté le chemin de ronde, sans doute dans le but de les réutiliser pour une autre construction. La fosse recelait aussi une latrine de la période 1800-1830 très riche en objets domestiques trahissant la présence d'une famille relativement à l'aise. Les deux étudiants à la maîtrise seront chargés à l'automne de la rédaction du rapport des fouilles dont madame Côté nous livrera l'essentiel lors d'une conférence prévue pour mars 2003.

Malgré des journées difficiles sous une chaleur torride et humide, cette campagne de fouilles fut couronnée de succès, avec promesse d'un retour certain à La Prairie l'an prochain.

- Au jour le jour, mars 2001

15 février 1839: le film (suite)

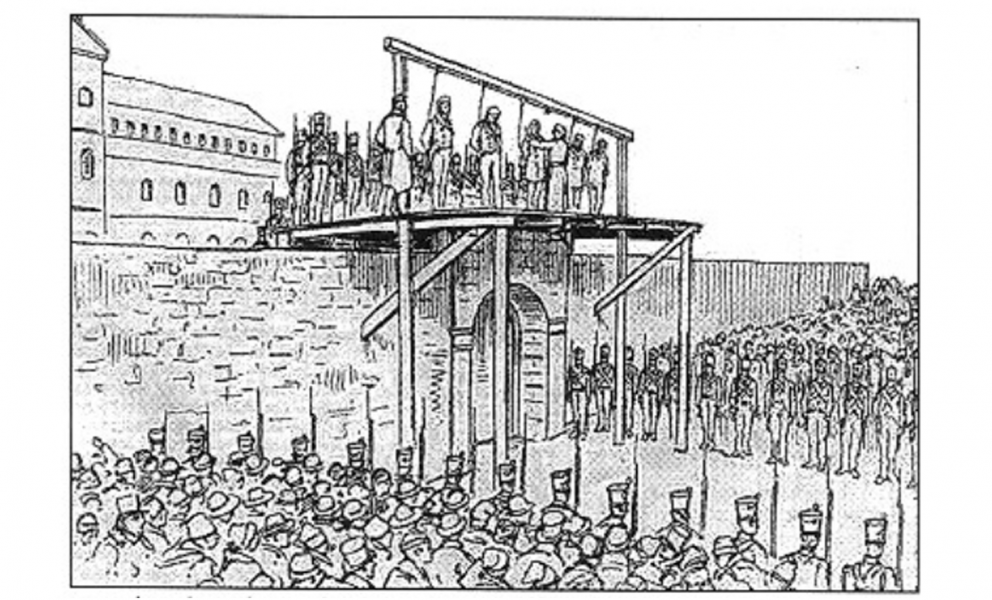

Dans une suite de procès expéditifs devant la cour martiale, cent prisonniers seront condamnés à mort. Douze monteront sur l’échafaud dont cinq le 15 février 1839. Cinquante-huit autres verront leur sentence commuée en exil en Australie alors que la plupart des autres finiront par être relâchés.

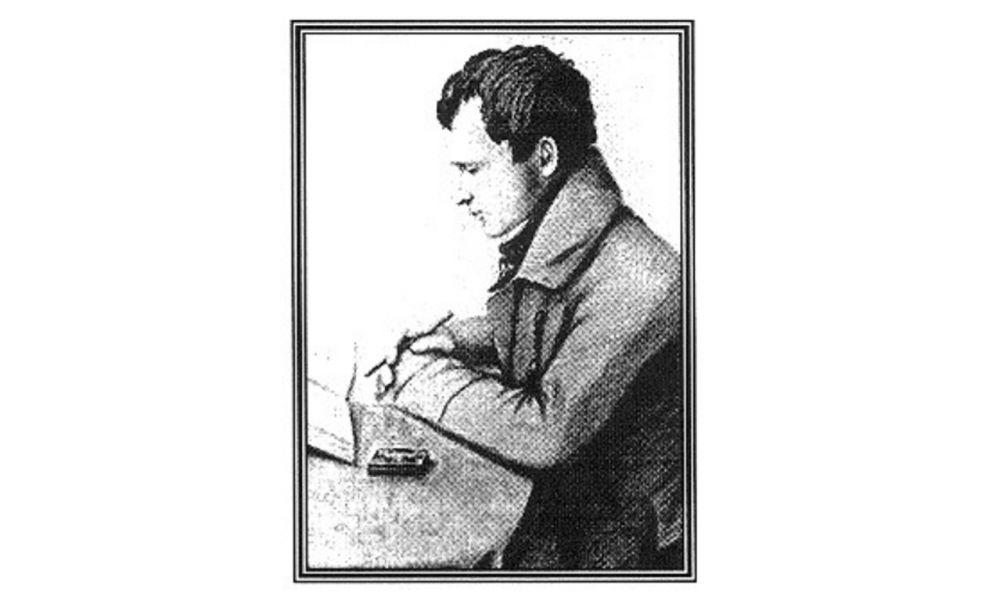

Fort bien documenté et fidèle au contexte historique, le film de Pierre Falardeau raconte la nuit des cinq pendus du 15 février 1839. Centré sur le personnage de François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier [dont le portrait apparaît au début de ce texte], notaire âgé de 35 ans, marié et père de trois enfants, le scénario accorde une place importante à l’énigmatique Charles Hindenlang, cet officier d’origine suisse, mais né à Paris, qui déteste tout ce qui est anglais.

Toute l’action du film se déroule à l’Intérieur des murs de la prison et les images magnifiques illustrent parfaitement les conditions de détention de l’époque : cellules froides, pas de lit pour dormir, promiscuité et solidarité, aide appréciée des religieuses, techniques de communication avec les prisonniers des autres étages, trucs pour passer le temps et oublier un peu sa condition, etc.

Sur un fond de drame permanent, Falardeau a su mettre en équilibre les causes politiques des condamnations à mort [la haine de l’Anglais et le désir de liberté] et les profonds déchirements humains qui en résultent. Cela donne lieu à des scènes inoubliables entre de Lorimier (Luc Picard) et son épouse (Sylvie Drapeau). Chacun à leur façon, Hindenlang et de Lorimier y crient leurs regrets de devoir quitter ceux qu’ils aiment tout en portant toujours aussi haut leurs convictions politiques.

Mes seules réserves face à ce film se situent au niveau des dialogues : j’avais souvent l’impression que c’est Falardeau lui-même qui exprimait son propre discours politique à travers les prisonniers. De plus, je ne suis pas certain que de Lorimier ait pardonné aussi facilement à son délateur.

Enfin, il me semble que ces pendaisons étaient publiques afin de donner une leçon à la population : dans le film, les pendaisons ont lieu à l’intérieur des murs de la prison sous les regards du fabricant de cercueil et de sa petite fille censée retenir une leçon d’histoire politique [cette scène n’ajoute rien au film].

Dans l’ensemble, Falardeau nous propose un moment de cinéma exceptionnel.

À voir absolument !

- Au jour le jour, mars 2001

Les cédéroms en histoire: de bons outils de travail (suite)

Horizon Canada

Il s’agit du recueil intégral du périodique Horizon Canada (déjà paru) i.e. l’histoire sociale du Canada à travers 3 000 articles et 5 000 photographies. Ce cédérom est muni d’un index ainsi que d’un outil de recherche. – 460 mégaoctets

Histoire populaire du Québec – Des origines à 1960

Le cédérom Histoire populaire du Québec vous offre l’intégrale des quatre tomes de Jacques Lacoursière, déjà parus aux Éditions du Septentrion, ainsi que des fascicules thématiques de Nos Racines. Ce contenu textuel de plus de 2 000 pages est enrichi de cartes numériques et d’entrevues et commentaires d’historiens. L’information est indexée par thèmes, personnages, lieux et sites et on y a accès grâce à un logiciel de navigation interactif. – 580 mégaoctets

Cap-aux-Diamants

Recueil de tous les numéros réguliers et hors série (texte et illustrations) de la prestigieuse revue Cap-aux-Diamants depuis 1985 jusqu’à 1995 (il existe peut-être une version plus récente incluant les numéros parus après 1995). Fonctionne avec le logiciel de consultation de documents électroniques Casablanca : outils de recherche ainsi que de nombreux index. – 343 mégaoctets

René Lévesque : Images, textes et paroles

Ce cédérom contient plus de 200 pages de présentation regroupées dans 13 promenades thématiques incluant : 2 000 pages de textes écrits par René Lévesque, 700 photos et manuscrits, 60 minutes d’archives sonores, 30 minutes d’archives visuelles (animation vidéo), 1 000 notes biographiques contextuelles et 400 événements présents dans la chronologie. – 665 mégaoctets

La technologie de l’informatique évolue si rapidement qu’il serait maintenant possible de regrouper toute l’information contenue dans ces cédéroms sur un seul DVD (1 face, 1 couche).

Le lecteur aura compris que la liste qui précède est loin d’être exhaustive. Nous avons volontairement omis tous les cédéroms destinés à l’enregistrement de l’histoire ainsi que ceux qui, après examen, nous ont semblé sans intérêt (e.g. Le Canada en images produit par l’ONF). Vous êtes priés de nous faire part de l’existence de tout matériel susceptible d’élargir cette liste.

Bonne recherche !

- Au jour le jour, mars 2001

Les cédéroms en histoire: de bons outils de travail

Depuis quelques années, la recherche historique a été grandement facilitée par l’apparition du cédérom (CD-ROM). Grâce à cette technologie, le chercheur a maintenant accès à des dizaines de milliers de pages d’informations sauvegardées sur ces disques de plastique. Ainsi, pour un coût raisonnable (souvent entre 50$ et 100$ par cédérom), il est possible d’acquérir l’équivalent d’une petite bibliothèque.

Il y a plus encore : le CD permet l’impression ainsi que le transfert d’images et de textes vers des logiciels d’édition, ou encore l’envoi de ces données via internet.

Nous vous présentons ici quelques-uns de ces outils nouveau genre.

Les rapports des Archives nationales du Québec (1920-1975)

Ce cédérom donne accès aux textes qui ont été publiés dans le Rapport de l’archiviste de la province de Québec (1920-1960) et dans le Rapport des Archives du Québec (1961-1975).

Plus de 20 000 pages, 10 000 références, 53 tomes, index des termes, respect de la pagination des livres et nombreuses cartes et images de l’époque.

Le cédérom permet d’effectuer des recherches dans l’ensemble des 48 volumes du Rapport de l’archiviste de la province de Québec. – 142 mégaoctets

Dictionnaire biographique du Canada Volumes I-XIV

Ce cédérom vient d’être distribué gratuitement dans 13 000 bibliothèques publiques à travers le Canada : écoles secondaires, cégeps, universités et bibliothèques municipales. Il regroupe toute l'’information des 14 volumes du Dictionnaire biographique du Canada soit 8 000 articles et 700 photographies de personnages illustres de notre histoire. Bientôt en vente auprès de la population. – 217 mégaoctets

Canadisk’95

Peu connu et peu répandu, ce cédérom regroupe près de 2 400 illustrations sur l’histoire du Canada. Difficile d’utilisation parce qu’il ne contient ni index ni outil de recherche, il faut, pour l’utiliser adéquatement, posséder une copie du catalogue de son contenu. Les images y sont classées selon quatre catégories (culture, événements, personnages, endroits) et six périodes historiques arbitraires : pré 1760, 1760-1814, 1815-1862, 1867-1900, 1901-1938 et de 1939 à aujourd’hui. – 442 mégaoctets

- Au jour le jour, mars 2001

15 février 1839: le film

Pierre Falardeau, 15 février 1839

Les événements reliés aux Patriotes se partagent entre deux insurrections : la première, celle de 1837, s’articule autour de changements politiques majeurs réclamés dans les 92 résolutions. Elle fera 500 prisonniers à la nouvelle prison de Montréal (au Pied-du-Courant), dont plusieurs ne sont même pas des patriotes. Pour se gagner la sympathie des francophones, Durham videra la prison et exilera aux Bermudes huit chefs qui avaient reconnu leur culpabilité.

La seconde insurrection, celle de 1838, est l’œuvre d’une organisation secrète, les Frères Chasseurs, qui du territoire américain espèrent traverser la frontière pour renverser le gouvernement anglais et établir la République du Bas-Canada. Cette organisation clandestine recrute ses membres, de gré ou de force dans plusieurs états américains ainsi que dans des villages au sud de Montréal dont La Prairie, Saint-Constant et Beauharnois. Mal organisé et souvent dirigé par des chefs incompétents, le coup d’état sera écrasé à la bataille d’Odelltown. Cette fois, la répression de Colborne et de ses volontaires armés sera beaucoup plus féroce et les arrestations atteindront plus de 800 personnes.

«Ces prisonniers, en majorité des cultivateurs illettrés, souvent dénoncés par un voisin qui leur en voulait depuis longtemps, venaient des campagnes éloignées ; ils arrivaient à Montréal escortés de volontaires ou d’Habits rouges, et devaient passer à travers une cohorte de rapaces et de malfaisants qui leur lançaient de la boue, des grignons et des pierres. […] Tous ces «traîtres» n’étaient pourtant pas des criminels ; une fois enfermés, on les traita cependant comme tels, d’abord sans leur octroyer aucun droit de communication avec l’extérieur, en leur fournissant une pitance quotidienne minimale, composée, pour l’essentiel, d’eau et de pain, celui-ci chichement rogné par des boulangers soucieux d’économie.»Aubin, Georges. Au Pied-du-Courant. Lettres des prisonniers politiques de 1837-1839. Édition Agone, Montréal, 2000, page 10.

- Au jour le jour, janvier 2001

J’ai lu pour vous!

Larin, Robert. Brève histoire du peuplement en Nouvelle-France Les éditions du Septentrion, Québec, 2000, 226 pages.

Bien qu'il n'en soit fait mention nulle part, ce livre donne l'impression d'être l'édition d'un mémoire de maîtrise ou encore d'une thèse de doctorat. Avec ce collage de onze chapitres (chacun aurait pu être l'objet d'une publication indépendante) et d'une conclusion on est loin du roman historique. Les neuf premiers chapitres sont tous très courts et truffés de statistiques, de textes complémentaires (dont l'intérêt est inégal, parfois anecdotique) qui recoupent le texte principal, d'encarts sur certains individus et de considérations générales sur la population de la Nouvelle-France.

L'auteur et l'éditeur ont également choisi de reporter les notes de bas de page, souvent fort longues, à la fin de chaque chapitre, ce qui rend la lecture fastidieuse. Enfin des quelques dizaines d'illustrations qu'on y trouve, aucune n'est vraiment nouvelle, la plupart ayant déjà été largement vues dans d'autres publications sur la Nouvelle-France. L'index onosmatique de la fin permet au généalogiste ou à l'historien de retrouver rapidement de brèves notes sur quelques dizaines d'ancêtres d'origine française.

Bref si des 226 pages qui constituent ce livre l'on exclut les notes explicatives, les illustrations, les encarts, l'index et la bibliographie, il reste bien peu de place au propos principal. Les chapitres 10 et 11 ainsi que la conclusion résument très bien l'essentiel pour le lecteur; particulièrement le chapitre 10 qui raconte l'évolution chronologique détaillée du peuplement de la Nouvelle-France à partir des premiers amérindiens. L'auteur y propose des chiffres révisés à la hausse sur les populations de Terre-Neuve, l 'Acadie, la Louisiane et le Canada aux 17e et 18e siècles. Il serait intéressant de comparer ces chiffres avec d'autres études du même genre.

Je vous livre dans les lignes qui suivent quelques idées majeures de cette publication:

«La France n'eut jamais de véritables projets de colonisation en Nouvelle-France.»

La structure économique du Canada basée sur le mercantilisme et la traite des fourrures ne favorisait guère son peuplement qui, jusqu'en 1663, fut abandonné aux compagnies de fourrures. Ce n'est pas non plus l'importance commerciale du Canada qui allait en assurer le peuplement : la fourrure et la pêche n'attirent pas les familles. Ainsi l'immigration familiale n'est pas encouragée ; de 1647 à 1760 le Canada ne verra arriver que 250 couples mariés. Davantage qu'une colonie de peuplement, la Nouvelle-France allait devenir un lieu de mission et de comptoirs marchands. Le processus migratoire centré sur les besoins des compagnies entraîne une disproportion des sexes (en 1663 les hommes sont 3 fois plus nombreux que les femmes) et le nombre excessifs de célibataires masculins ne contribue en rien à l'accroissement naturel de la population.

Sans doute à cause de la difficulté du climat et d'une conjoncture économique peu attrayante le pouvoir d'attraction du Canada était donc faible par rapport aux autres colonies d'Amérique (Guyane, Antilles Caraïbes etc.), et on y attirait de 13 à 14 fois plus d'hommes que de femmes. Ces constatations amènent l'auteur à se pencher sur les origines, tant ethniques que sociales des immigrants, et sur les motivations des différents groupes sociaux à venir s'installer au Canada: nécessité de gagner sa vie, refaire fortune, désir d'apostolat, échapper à sa condition sociale, obéissance au supérieur d'une communauté religieuse, suivre le chef de famille, mobilité professionnelle etc. Soixante-dix pour cent des arrivants sont de petites gens : huguenots, soldats (20% seraient restés ici), engagés ou hommes de métier (50% se sont établis ici), esclaves, 770 filles du roi, prisonniers et déportés. La bourgeoisie compte pour peu alors que la noblesse et le clergé composent le reste mais ne contribuent en rien à l'accroissement démographique.

Par contre, si le Canada attire peu, plusieurs de ceux qui y viennent s'y établissement à demeure.

«Avant 1760 environ 30 000 Français avaient hiverné au Canada où 14 000 s'étaient établis à demeure.»

Mais cela ne suffit pas; ainsi au moment de la Conquête en 1760 la Nouvelle-France qui possède un territoire immense, accuse un sérieux déficit démographique face aux treize colonies anglaises: 85 000 habitants (dont 70 000 au Canada) contre plus d'un million chez nos voisins du sud.

Comment expliquer alors la survivance française?

«Par l'implication particulière. très bien réussie d'ailleurs, d'une minorité d'entre eux, soit les quelque 6 500 Français qui allaient devenir les ancêtres d'un peuple» et par la super fécondité (longtemps avant la Conquête) d'un petit nombre de femmes (environ 2 700 femmes seraient venues ici dont 1 500 ont laissé une descendance) qui avaient émigré de France vers le Canada ou vers l 'Acadie et dont le taux de natalité allait largement suppléer à une immigration toujours anémique.

Somme toute il s'agit d'un livre d’un intérêt évident: à consulter malgré ses défauts de conception et ses nombreuses répétitions.

- Au jour le jour, novembre 2000

J’ai lu pour vous!

John Demos

Une captive heureuse chez les Iroquois (Histoire d'une famille de Nouvelle-Angleterre au début du XVIIIe siècle), Les Presses de l'Université Laval, 1999, 355 pages.

Ce récit authentique, fascinant et fort bien documenté débute à Deerfield, Massachusetts, le 29 février 1704, soit quelques années après la Grande Paix de Montréal, et s'achève pour ainsi dire à Kahnawake le 26 novembre 1785. Au cours de la guerre de la ligue d'Augsbourg (1689-1697), le petit village de Deerfield au nord du Massachusetts subira à six reprises des attaques directes menées par les Français et par les « Indiens des Français ». Après une courte accalmie, une seconde guerre intercoloniale, la guerre de la Succession d'Espagne (1702-1713), menace à nouveau la petite communauté où habitent John Williams et sa famille, éminent et influent pasteur puritain de la Nouvelle-Angleterre.

Une expédition d'une cinquantaine de Français et de quelque 200 Indiens, dont des Mohawks de Kahnawake, foncent sur Deerfield en février 1704. Le « massacre » fera 48 tués chez les Anglais et 112 captifs, dont John Williams et ses cinq enfants, qui seront ramenés vers le Canada.

Une vingtaine, surtout des femmes et de jeunes enfants, ne survivront pas à une marche longue et accablante de plusieurs jours vers le nord. De plus, John Williams ignore qu'il était visé par l'attaque puisqu'il est destiné à servir de monnaie d'échange contre un personnage clé pour les Français, lequel est déjà détenu dans une prison de Boston. Parvenus en Nouvelle-France, Williams et au moins trois de ses enfants passeront aux mains des Français pendant que Stephen (neuf ans) et Eunice (sept ans) sont gardés par les Indiens. Après une aventure de 14 mois chez les Indiens, Stephen terminera sa captivité avec son père dans un village français à l'est de Québec.

Eunice appartient désormais aux Mohawks de la mission de Kahnawake.

Comme pasteur et comme père, John Williams est fort inquiet. Pasteur puritain venu « civiliser » les « sauvages », il se voit maintenant directement aux prises avec les Français et la religion des papistes. Pire encore, sa petite Eunice est captive chez les « sauvages » catholiques où les Jésuites jouissent d'une influence déterminante.

Après de nombreux envois d'émissaires et des mois de négociations qui permettront des échanges et le rachat de prisonniers, en novembre 1706 John Williams rentre à Boston avec deux de ses enfants. À la fin de 1707 sa réinstallation à Deerfield est terminée : maison reconstruite, reprise des cultures, remariage et famille réunie à nouveau. Une seule ombre demeure : Eunice est toujours retenue chez les Mohawks.

La diplomatie, les intermédiaires ayant des contacts nombreux et importants avec les Indiens du nord, dont les Schuyler d’Albany, les offres d’échange ou de rachat de prisonniers; bref aucune des interventions en faveur d’Eunice ne réussirent à la ramener parmi « les siens ».

Pire encore, en 1712, Williams reçoit un coup terrible, il apprend le mariage d’Eunice avec un Indien. Au printemps de l’année suivante John Schuyler obtient de la rencontrer à Kahnawake. Rien n’y fait, malgré les supplications et le souvenir de ses frères et de ses sœurs, Eunice, qui d’ailleurs ne comprend plus l’anglais, refuse net de retourner en Nouvelle-Angleterre.

Dans un chapitre qui ressemble à un petit cours d’ethnographie amérindienne, John Demos consacre plusieurs dizaines de pages à expliquer comment les Indiens traitaient et considéraient les captifs qui finissaient par devenir des leurs. L’auteur situe également le contexte des relations entre les Mohawks, les Français, les Anglais et les Hollandais sur un arrière-fond de guerres et de traite des fourrures. Ainsi on comprend beaucoup mieux pourquoi Eunice est devenue en quelque sorte une « véritable Mohawk » et comment l’apport de sang nouveau, celui des captifs, dans la communauté de Kahnawake et ailleurs, explique aujourd’hui l’apparence extrêmement variée (e.g. yeux bleus, cheveux roux) des autochtones.

Demos analyse à travers de nombreux sermons les angoisses et les déchirements de John Williams face à sa fille « perdue ». Il mourra sans l’avoir jamais revue.

Après plus de trente ans au Canada, Eunice consentira enfin à une visite en Nouvelle-Angleterre. Elle reprendra contact avec son frère aîné Stephen qui, devenu pasteur comme son père, traitera lui aussi sa sœur comme une captive perdue parmi les papistes. Déchiré entre ses sentiments et ses principes religieux, dans un esprit de « rachat », il usera de pressions de toutes sortes et d’arguments financiers pour convaincre Eunice de revenir chez les Williams et sauver son âme.

Un drame historique et humain d’une grande ampleur. À lire absolument si l’on veut connaître le dénouement…

Bonne lecture!

- Au jour le jour, mars 2000

L’histoire des gens qui sont passés par La Prairie

Pendant longtemps, et surtout à l'époque où le commerce des fourrures était florissant en Nouvelle-France, La Prairie fut un endroit où cohabitaient des gens de multiples origines. Il en résulta un heureux mélange des différents groupes ethniques.

Dès 1667 Indiens et Français cohabitaient dans la mission jésuite de La Prairie. Après le départ des Indiens en 1676 quelques familles indiennes continuèrent d'habiter aux portes de La Prairie. Durant plus de cinquante ans des relations étroites s'établirent entre les deux communautés et en conséquence quelques enfants en naquirent. Aussi des familles françaises adoptèrent de jeunes amérindiens.

On sait également que des 1600 colons anglais de Nouvelle-Angleterre venus au Canada avant 1760 comme captifs, plusieurs femmes sont restées au Canada et ont épousé des Français ou des Canadiens. Elles se sont converties à la religion catholique et ont eu des enfants.

Il y eut aussi des femmes de La Prairie qui voyageaient en Nouvelle-Angleterre et à New York. Ainsi Anne Leber, épouse d’Antoine Barrois, eut de ce mariage six enfants à La Prairie puis deux en Nouvelle-Angleterre. Suite au décès d'Antoine Barrois elle se remaria à Hillebrant Lotman à New York. Trois enfants naquirent de ce second mariage, dont deux revinrent à La Prairie avec leurs parents.

À cause du commerce des fourrures des familles canadiennes complètes vécurent chez nos voisins du sud pendant des années, voire des décennies. Parfois ces familles revenaient plus tard vivre à La Prairie, important carrefour commercial et social, ramenant avec elles enfants et petits-enfants à qui il fallait tout apprendre de la culture française et de la religion catholique.

C'était une époque où La Prairie ouvrait grandes ses portes aux gens de toutes origines. Ainsi Pierre Cosme de Belgique y épousa Élisabeth Faye, Jean Reid d'Ecosse se maria à Catherine Primot et l'espagnol Joseph Serran convola en justes noces avec Marguerite Viard.

Résumé de la conférence de Linda Gray fait par Gaétan Bourdages.

- Au jour le jour, décembre 1999

L’avenir d’une société … (suite)

La prochaine décennie …

La Société se trouve donc à un tournant décisif de sa propre histoire : assurer sa pérennité dans la transmission des savoirs et la conservation des acquis. Hélas la relève tarde à se manifester malgré la multiplication des appels à l'aide, et cela n'est pas sans inquiéter. De plus il est urgent de s'assurer d'un financement stable et récurrent Mais comment faire?

D'aucuns croient que la Société gagnerait à être Intégrée aux services municipaux afin de devenir un véritable centre régional du patrimoine. Un tel choix comporte des avantages et des inconvénients : local adéquat, meilleur équipement informatique, et employés permanents mais au risque d'une perte d'autonomie et d'indépendance.

Pourtant l'arrivée massive des «baby boomers» à la retraite est porteuse de promesses. Cette importante cohorte de la population est constituée d'une forte proportion de gens instruits qui risquent fort de s'intéresser à l'histoire et à la généalogie. N'exigeront-ils pas des services pour lesquels ils seront sans doute prêts à payer?

Enfin d'autres envisagent la prochaine décennie avec optimisme. «Grâce à une relève forte et dynamique et à un bon budget, la SHLM sera comme elle l'a toujours été, une société d'histoire avant-gardiste et modèle.» […] «Son rôle de pionnière sera définitivement reconnue et elle sera citée à titre de ressource essentielle dans le milieu de l'éducation.» Qui dit vrai?