- Au jour le jour, avril 2010

Mot du nouveau président

Suite à l’assemblée générale annuelle du 16 mars dernier, je suis devenu le nouveau président de la SHLM. Compte tenu du travail accompli et des défis qui s’annoncent, je considère cette nomination à la fois comme une marque de confiance et comme une importante responsabilité. Nous serons jugés sur nos résultats et sur notre habileté à nous entourer de bénévoles dévoués et compétents. En cours de mandat je pourrai heureusement compter sur l’appui et les conseils d’une solide équipe :

Robert Mailhot, premier vice-président et responsable du réseau informatique.

René Jolicoeur, second vice-président, qui saura nous faire profiter de son expérience.

Stéphane Tremblay, secrétaire et coresponsable du Club de généalogie.

Marie-Hélène Bourdeau, trésorière et responsable de l’animation auprès des enfants.

Enfin, je salue le grand dévouement des responsables des divers dossiers, les nombreux bénévoles, nos partenaires et tous nos membres qui, fidèles année après année, nous accordent leur appui sans réserve.

- Au jour le jour, avril 2010

Notre prochaine conférence: L’évolution de l’activité commerciale et industrielle à La Prairie

Longtemps située au carrefour des grandes voies de communication, l’activité commerciale et industrielle à La Prairie a connu au fil des ans de multiples transformations. Soumis aux caprices de la mode ou du climat, affectés par les fléaux que sont les incendies et les inondations, ou encore perturbés par la déviation des routes ou l’apparition de nouveaux moyens de transport, les gens d’affaire de La Prairie ont toujours su s’adapter aux changements. Il en résulte une histoire savoureuse truffée d’imprévus et de rebondissements.

- Au jour le jour, février 2010

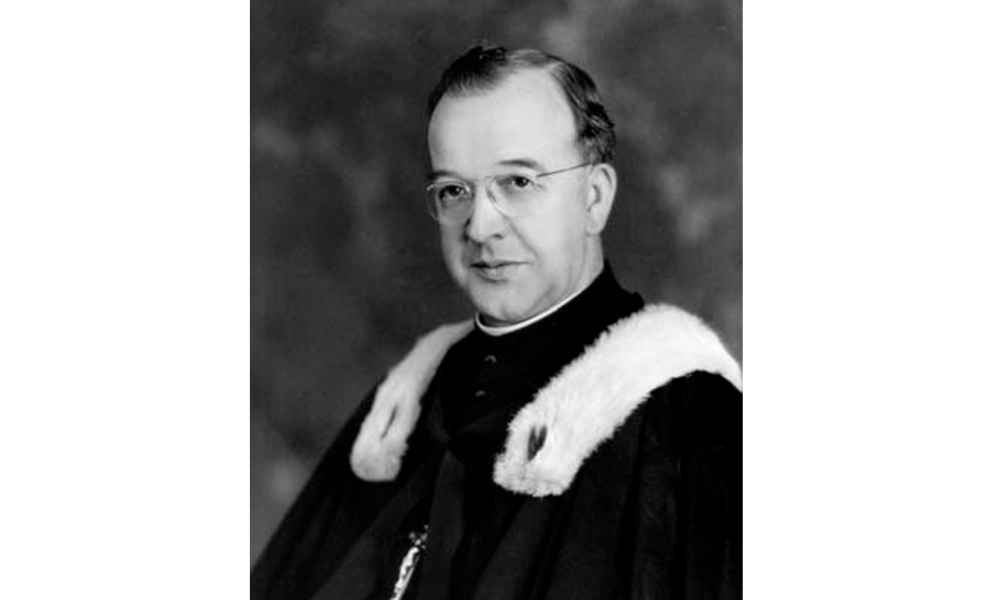

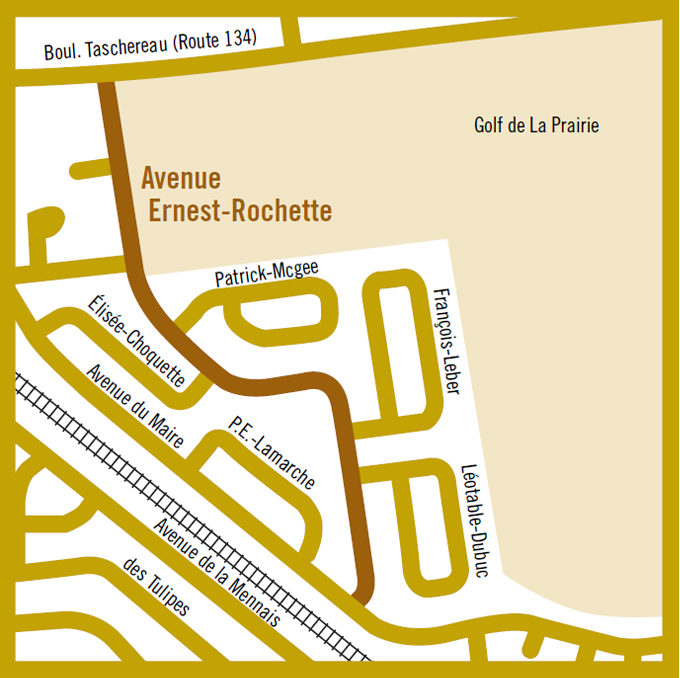

Rue Ernest-Rochette

Le Frère Ernest Rochette (Frère Damase) était le 7e enfant né du mariage de Joseph-Misaël Rochette et de Marie-Jessée Dussault. Il a vu le jour le 25 janvier 1895 à Pointeaux- Trembles, aujourd’hui Neuville, dans le comté de Portneuf. La rue qui porte son nom a été inaugurée en 1983 dans le quartier situé en bordure du terrain de golf de La Prairie.

Le jeune Ernest entre au juvénat des Frères de l’instruction chrétienne à La Prairie en 1912. Après deux brèves années de formation, les besoins de l’époque étant pressants, il amorce sa carrière d’enseignant à l’Académie Saint-Paul. De retour à La Prairie en 1920, il y laissera sa marque dans les classes de garçons jusqu’en 1927.

Ses qualités d’animateur et son influence stimulante le mènent ensuite pendant sept ans à la direction de plusieurs écoles jusqu’à ce qu’en 1934 il inaugure sa carrière de Directeur des Études pour la communauté. Son rôle consistait alors à surveiller et à stimuler les jeunes frères enseignants dans leurs études menant à l’obtention de diplômes universitaires reliés à leur enseignement.

De 1952 à 1962, les supérieurs de la communauté lui confient la responsabilité du « Comité des livres » dont le travail consiste à soumettre au Département de l’Instruction publique les nouveaux manuels scolaires pour approbation. Grâce à son habileté et à sa vaste expérience de divers comités, le Frère Damase a su à maintes reprises convaincre les membres du Département d’approuver les manuels préparés par l’équipe de pédagogues de la communauté. Ces approbations eurent un effet majeur sur les activités et la rentabilité de l’imprimerie des Frères de l’instruction chrétienne à La Prairie ; d’où la création de plusieurs emplois locaux.

Grâce à sa vaste culture, il fut par la suite sollicité pour siéger sur divers sous-comités du Département de l’Instruction publique afin d’examiner et d’approuver les volumes qui leur étaient soumis. Ernest Rochette oeuvra aussi comme directeur au Séminaire Saint-Charles-Borromée de Sherbrooke, enseigna à l’Université de Montréal, en plus de préparer le Bulletin de la Société de Pédagogie de Montréal dont il fut le président.

Après sa retraite en 1965, en plus de rendre de nombreux services à ses confrères, il s’intéressa activement à la musique, à l’astronomie, à la météorologie, aux sports et à la rédaction de nombreux articles de revues. Pour ceux qui l’ont connu, le Frère Damase était un personnage.

Lorsqu’en 1972 un groupe d’amateurs d’histoire décida de fonder une société d’histoire à La Prairie, on s’empressa de faire appel à ses compétences. Leur action mena en 1975 à la création de l’arrondissement historique de La Prairie.

Malgré son âge avancé, Ernest Rochette travailla jusqu’à la dernière journée de sa vie. Il est décédé le 8 juillet 1983 à l’âge de 88 ans, dont 70 de vie religieuse.

Merci à M. François Boutin, archiviste des Frères de l’instruction chrétienne, pour sa collaboration.

- Au jour le jour, janvier 2010

Table de concertation des sociétés d’histoire de la Montérégie

N.D.L.R. Ce texte s’inspire du procès-verbal dressé par Mme Lyne Saint-Jacques de la FSHQ.

Le 5 décembre dernier, la SHLM était l’hôte de la rencontre des sociétés membres de la Table de concertation des sociétés d’histoire de la Montérégie. Dix-sept sociétés d’histoire étaient représentées : messieurs Jean L’Heureux et Jean-Marc Garant siégeant au nom de la SHLM.

De nombreux sujets étaient à l’ordre du jour. Plusieurs soulignèrent la nécessité de produire un bottin des conférenciers ayant déjà été invités par les différentes sociétés d’histoire. À ce titre, M. Michel Pratt recommande aux participants de vérifier auprès de l’Association des auteurs de la Montérégie la possibilité d’obtenir des subventions pouvant les aider à payer les cachets des conférenciers.

On souleva par la suite de nombreuses questions au sujet de la protection et de la conservation des archives privées. Or, curieusement, les participants à l’ancienne Table des archives privées en Montérégie se posaient autrefois les mêmes questions. Malgré tout, on décide « qu’il y aurait lieu de tenir une journée de réflexion sur les archives privées en Montérégie en établissant des buts précis. » Tous se disent d’accord avec cette formule à la condition d’aboutir à des actions concrètes.

Un participant rapportait que sa société d’histoire a réussi à conclure une entente avec leur ville afin d’utiliser l’équipement municipal haut de gamme pour numériser les archives historiques de la paroisse. Un bel exemple de collaboration. Enfin, il fut question des difficultés liées à la protection du patrimoine en Montérégie. Les sociétés d’histoire doivent faire preuve de prudence, car elles dépendent souvent de la municipalité pour le logement et de l’aide financière. Il arrive même que des fonctionnaires municipaux leur demandent de ne pas faire de vagues. D’ailleurs les conseils municipaux sont souvent frileux lorsqu’il est question d’adopter un PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale).

Il faut donc savoir jouer son rôle d’information et de sensibilisation du public à l’importance de la conservation du patrimoine bâti tout en obtenant la collaboration des élus : un défi de taille. La prochaine rencontre est prévue à l’automne 2010. À suivre !

- Au jour le jour, décembre 2009

2009 : Une année faste pour la SHLM

Comme le dit le vieil adage, les années se suivent et ne se ressemblent pas. À n’en pas douter, 2009 fut une année faste pour la Société d’histoire. Le nombre de nos membres n’a cessé d’augmenter et plus de 1 100 personnes ont visité notre exposition ainsi que le Vieux La Prairie au cours de l’été. Un heureux contraste par rapport à l’été 2008 alors que les rues étaient impraticables à cause des travaux d’enfouissement des fils.

Avec le marquage de la palissade, le pavage de l’ancienne place du marché face à l’église et l’installation éventuelle de panneaux à contenu historique, l’été 2010 s’annonce des plus stimulant pour nos guides.

Grâce à nos fidèles rédacteurs et à l’aide financière de Desjardins Caisse La Prairie, la publication en couleur de notre bulletin Au jour le jour a connu un vif succès auprès de nos membres et des visiteurs. À cela s’ajoute l’assistance à nos conférences, maintenant sous la responsabilité de M. Jean-Pierre Yelle, qui sans faire salle comble affiche toujours un succès appréciable. Cela sans compter le nombre record de plus de quatre-vingts personnes qui ont assisté en mai à l’exposé sur la bataille du 11 août 1691.

En juin, la vente de livres usagés, sous l’habile direction de Mme Hélène Létourneau, a connu un succès inespéré. Les fonds générés par cette activité constituent pour la SHLM un apport financier vital qui permet de maintenir nos activités et de générer de nouveaux projets. On ne sera donc pas étonné d’apprendre que l’événement sera repris en juin 2010 : nos bénévoles sont déjà au travail.

Une subvention de 5 000 $ du Fonds culturel de la MRC de Roussillon allait permettre la publication du livre 1691 : la bataille de La Prairie. Le 27 septembre dernier, près de 120 personnes étaient présentes au lancement agrémenté par la participation de soldats de la compagnie de Lacorne. Deux des trois auteurs ont de plus participé au Salon du livre de Montréal.

Au début de l’été, la SHLM a reçu une subvention du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour numériser, décrire et enregistrer dans Archi-Log plus de 230 photos représentant l’architecture de l’arrondissement historique. Une copie du DVD produit a été remise au Ministère, à l’archiviste de la ville de La Prairie ainsi qu’à Arkéos, la firme d’archéologues qui a travaillé à l’été 2008 dans le Vieux La Prairie. Il est déjà assuré que ce projet de traitement des photos connaisse une seconde phase au cours de l’année 2010.

À la SHLM tout le succès de 2009 a reposé sur la collaboration de nos bénévoles et sur le travail assidu de nos responsables de comités : M. Jean-Marc Garant aux archives, Mme Geneviève Dumouchel à la bibliothèque, messieurs Jean L’Heureux et Stéphane Tremblay en généalogie et M. Robert Mailhot à l’informatique, un personnage devenu indispensable.

L’année qui vient s’annonce tout aussi intéressante : publication des répertoires de baptêmes, mariages et sépultures de La Prairie, importants travaux de restauration à l’édifice du Vieux Marché et une exposition sur les tramways de Montréal à l’été.

- Au jour le jour, décembre 2009

Une visite aux archives de la ville de La Prairie

L’histoire moderne des archives de la ville de La Prairie débute en 1986 alors que, en conformité avec la loi sur les archives publiques, la municipalité met en place un système corporatif de gestion documentaire et confie ses archives à la firme Méthotech Canada Ltée.

M. Bernard Lacombe, l’actuel archiviste de la ville, travaillait à l’époque pour Méthotech. Puis de 1996 à 2003, il devint consultant auprès de la ville pour l’entretien du système de gestion documentaire. Il était donc naturel qu’en juillet 2007, lorsque la municipalité créa le poste d’archiviste, que M. Lacombe fût reconnu comme le candidat idéal.

La véritable aventure commence lorsqu’en 2009 on décide du rapatriement des archives entreposées à l’extérieur depuis l’an 2000. En plus de traiter, décrire et cataloguer, il faut surtout songer à aménager un local conforme aux règles les plus élémentaires de conservation des documents. Ce qui fut dit fut fait. Malgré l’absence d’une véritable voûte à l’épreuve du feu, le département des archives dispose maintenant d’une immense salle fonctionnelle avec gicleurs, climatisation et chauffage. On y trouve 62 908 dossiers provenant de tous les services municipaux, 2 776 boîtes d’archives (demi-boîtes ou boîtes de ½ ou de 1 pied cube).

L’essentiel de la documentation est constitué d’archives administratives, on y trouve très peu d’archives historiques. Les plus vieux documents conservés datent de 1846, ce sont des procès-verbaux des administrateurs de la localité de l’époque.

Grâce à un logiciel de gestion documentaire, M. Lacombe est en lien cons tant avec 15 employés des différents services municipaux qui gèrent leurs dossiers actifs au quotidien. De plus, l’archiviste voit au bon fonctionnement d’un système de prêts aux usagers (tout employé de la ville) d’une durée de 14 jours. Le tout fonctionne rondement.

Compte tenu des nouveaux règlements provinciaux sur la diffusion de l’information, on songe aux services des archives à imiter dans un avenir plus ou moins rapproché la ville de Gatineau. Cela signifie la numérisation des documents archivés afin de les rendre disponibles sur le site internet de la ville de La Prairie. Un travail colossal qui s’effectuera par étapes et qui risque fort de réjouir de nombreux chercheurs en histoire.

Quoi qu’il en soit, La Prairie est désormais entièrement maître de ses archives et les employés municipaux ainsi que les personnes intéressées par l’histoire locale disposent maintenant d’un interlocuteur compétent en la personne de M. Bernard Lacombe.

- Au jour le jour, novembre 2009

Recherche de photographies anciennes

Au cours de l’été dernier, la SHLM a profité d’une subvention du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour réaliser un DVD de photographies des bâtiments situés dans l’arrondissement historique.

Le projet s’articulait autour de nombreuses étapes : sélection des photos, numérisation et corrections, recherche d’informations historiques et description des images. Par la suite, il a fallu transférer toutes ces données dans Archi-Log et accorder une cote à chaque photographie. Plus de 230 images ont été ainsi traitées.

Il est fort probable que ce projet se poursuive au printemps prochain. C’est pourquoi nous faisons appel à nos lecteurs pour élargir notre collection d’images illustrant l’arrondissement historique de La Prairie. Si êtes en possession de photographies anciennes ou récentes illustrant un élément du Vieux-La Prairie nous serions heureux de vous les emprunter afin de les numériser. Ces photos vous seraient rendues par la suite. Voilà donc une bonne occasion de collaborer à un projet de votre Société d’histoire.

- Au jour le jour, octobre 2009

Rue Charles-Yelle

N.D.L.R. Les informations qui suivent sont tirées d’un texte inédit de Mgr Émile Yelle et de la collaboration de M. Jean-Pierre Yelle.

Deux hypothèses existent quant à l’origine du nom : le nom de Diel s’est perpétué grâce à un ruisseau qui portait son nom. Les Diel ou dit Yell seraient peut-être des descendants des Vikings islandais de l’île de Yell qui ont participé à l’invasion du nord-ouest de la France par les Normands et leurs terribles drakkars au 9e siècle. Cependant seule une analyse de l’ADN paternel pourrait confirmer cette hypothèse.

Ou encore : Diel est une forme franc-comtoise du nom de Saint-Déicole, qui fut abbé de Lure en Franche-Comté. Sa sainteté éminente et la multitude de ses miracles le rendirent populaire dans toute la France.

En Franche-Comté, les enfants recevaient souvent au baptême le nom de Deel et les filles celui de Deele (corruption de Diel). Lorsqu’au Moyen Âge, les ordonnances des rois de France obligèrent les citoyens des villes aussi bien que les serfs à adopter un nom de famille en plus de leur nom de baptême, un grand nombre changèrent leur prénom en nom patronymique. C’est ainsi que s’explique la formation de nombreux noms de famille empruntés aux grands saints populaires de la France: Diel, Jean, Jacques, Denis, Martin, Rémy, Thibaut etc.

Charles Diel était dit le Petit, son surnom lui venant sans aucun doute de sa petite taille. Il était né en France, à Sainte-Colombe-en-Caux, en Normandie, en 1652, du mariage de Philippe Diel, laboureur, et de Marie Hanquetin.

Venu de Sainte-Colombe au Canada, Charles Diel dit le Petit passait son contrat de mariage à Montréal, devant le notaire Bénigne Basset, le 10 août 1676. Vingt-et-un jours plus tard, à l’église Notre-Dame, il épousait Marie-Anne Picard, fille d’Hugues Picard et d’Antoinette de Liercourt. À son mariage, Marie-Anne Picard ne comptait pas encore treize ans, puisqu’elle avait été baptisée à Montréal, le 3 novembre 1663. Voici une copie fidèle de cet acte:

« Le Trente et Un août Mil Six Cent Soixe et Seize – A Esté fait et Solennize Le Mariage de Charles diel habitant de la Prajrie de la Magdelajne – fils de deffunct Philippe diel vivant Laboureur demt a Ste Colombe en Caulx diocese de Rouen et de Marie hanquetin ses pere et mere et de Marie anne picard, fille de hugues Picard et d’Anthoinette de Liercourt ses pere et mere de cette paroisse Les trojs bans publis auparavant Sans aucune opposition Ledt AMariage fait en presence de Mr Claude Raimbaut Menuisier, Symon Guillory Armurier de hugues picard et d’Anthoinette de Liercourt pere et Mere de Lad; de Pierre L’Escuyer beaufrère et de Marie Juillet Sa femme, soeur de Mere de lad et de plusieurs autres tous amys communs desdparties quj ont déclaré ne Scavoir Signer de ce fe requis Selon l’ordonnance.

catherine primot guillory

marie iuliete francoise Lemoyne

Charle iulet

Claude Raimbault G. Perot curé ».

Après son mariage Charles Diel, qui est l’ancêtre des Yelle (Diel) d’Amérique du nord, s’établit sur le fleuve St-Laurent, dans la seigneurie de La Prairie à l’endroit appelé « Mouille-pieds ». Du côté de La Prairie, sa propriété était bornée par un ruisseau connu longtemps sous le nom de « ruisseau Diel ». Cette propriété appartenait en 1940 à l’honorable Simard (boulevard Simard), et sur l’autoroute 132 entre Saint-Lambert et La Prairie, on traversait le « ruisseau Diel » sur le pont Simard. Ce ruisseau n’est plus visible aujourd’hui, on peut cependant en distinguer encore la trace au printemps lors de la fonte des neiges. En 1722 les limites entre La Prairie et Longueuil furent changées, et la propriété des Diel devint la dernière de la paroisse de Longueuil du côté ouest.

C’est donc à La Prairie que les recen seurs de l’année 1681 le retrouvent et nous le présentent ainsi avec sa famille:

« Charles Diel 28 ; Madelaine (Marie-Anne) Picard, sa femme, 19 ; enfants : Jeanne 3, Marie, 1 ; 1 fusil ; 3 vaches, 4 arpents en valeur. »

Huit autres enfants, trois garçons et cinq filles devaient naître par la suite, faisant un total de dix enfants, trois garçons et sept filles. Suite au décès de Marie-Anne Picard à Montréal en 1697, Charles Diel se remaria à Montréal en 1702 à Marie-Françoise Simon. Deux enfants naquirent de cette seconde union. Nous ignorons à quel moment le patronyme Diel devint Yelle.

Dans le registre des sépultures pour l’année 1690, conservé au presbytère de La Prairie, on peut lire l’acte de baptême de Charles Diel, fils de Charles le Petit, baptisé le 6 août 1688. Hélas on n’y trouve pas la signature du père puisque ce dernier était absent au baptême, la marraine a déclaré ne savoir signer.

- Au jour le jour, février 2009

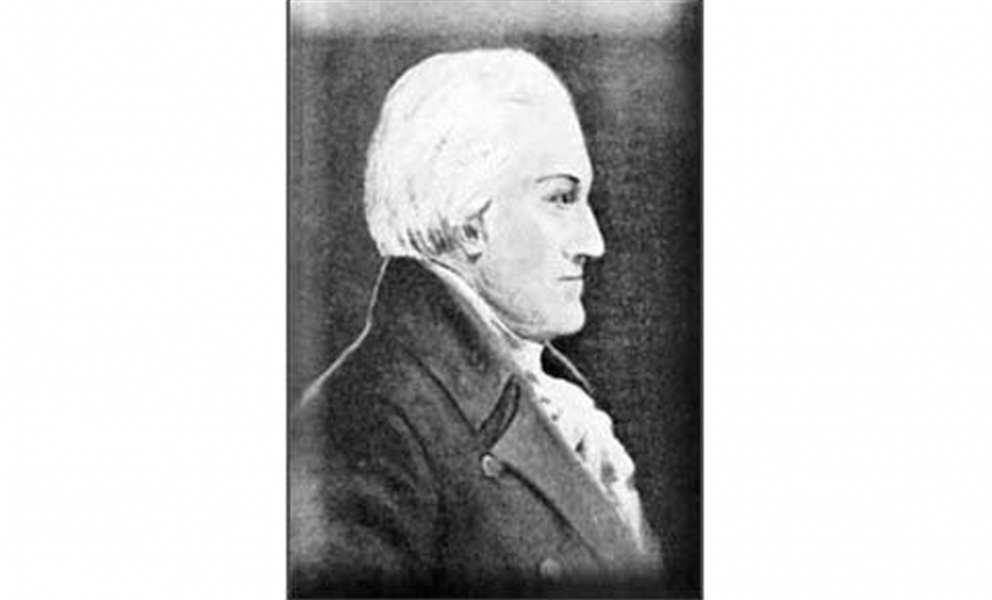

Henry Livingston à La Prairie

Henry Livingston Jr (1748-1828) est né à Poughkeepsie près de New York. Bien que son arrière grand-père Livingtson ait été un pur Écossais, ses ancêtres étaient principalement des Hollandais. D’ailleurs, sa ville natale était fortement hollandaise et on y parlait encore la langue au moment de sa naissance.

Doté d’une bonne éducation, Henry était un dur travailleur et un homme de famille sans plus d’ambition que le désir de rendre sa famille heureuse. Il croyait fermement à l’égalité des femmes et à leur droit à l’éducation.

Respectueux envers les Amérindiens il se montrait toujours tolérant par rapport aux croyances des autres. À sa naissance les familles Livingston et Schuyler, les mêmes qui avaient attaqué La Prairie en 1690 et 1691, étaient unies depuis au moins trois générations. Bien qu’il pratiquait le métier d’arpenteur et d’agent des terres, il montra une préférence marquée pour l’agriculture sa vie durant.

En 1775 les rebelles américains envahissent les alentours de Québec et de Montréal afin de convaincre les Canadiens de se joindre à leur révolte en vue de se libérer du tyran britannique. Henry s’enrôle dans l’un des premiers régiments formés pour cette guerre. Il profite des temps libres de la vie militaire pour jouer au touriste et tenir, du 25 août au 22 décembre 1775, un journal de ses observations. Bien que son journal soit qualifié de journal militaire on y trouve peu de chose sur l’action militaire, Henry s’y montre davantage intéressé par la culture des populations qu’il observe et surtout par la façon dont les Canadiens se comportent face aux mêmes tyrans britanniques que les Américains combattent. Nous vous proposons ici un extrait de ce journal aux opinions étonnantes. La traduction de l’anglais et les commentaires entre […] sont de nous.

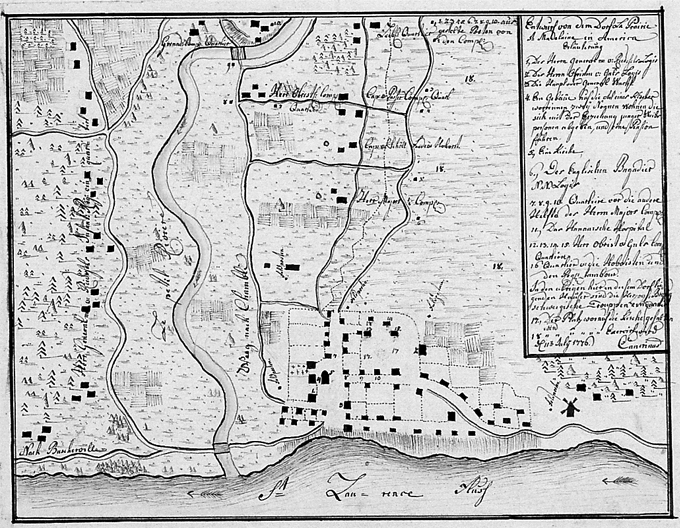

LAPRAIRIE, LE 19 OCTOBRE 1775

Le village de Laprairie contient une trentaine de maisons petites et grandes [ce chiffre est sans doute erroné]. Les petites étant de loin les plus nombreuses, et ici comme dans les autres endroits au Canada que j’ai visités (même à Montréal) chaque maison est blanche, étant grossièrement faite d’un mélange de calcaire et de sable [?] plutôt que construite de bois ou de pierre. Laprairie est situé sur les rives du fleuve Saint-Laurent et c’est l’endroit le plus boueux que j’ai pu voir près de Montréal. L’église est relativement grande quoique loin d’être jolie. Le choeur est d’un bel aspect. L’architecture franchement imposante; chaque élément ayant été importé en pièces de France [l’église de 1705 est plutôt l’oeuvre d’artisans d’ici] il y a plusieurs années. On y trouve à l’intérieur deux beaux tableaux, l’un de la Vierge Marie offrant un rosaire à Saint-François [Xavier] et l’autre représentant le même Saint-François prêchant aux Japonais. Le corps principal de l’église occupé par les fidèles est achevé sans raffinement un peu comme le souhaiterait tout rude Canadien.

La ville est mal pourvue en combustible. Le bois de chauffage y est ici aussi cher qu’à New York, et ils disposent surtout de peuplier de mauvaise qualité. Les moulins sont rares dans ce coin de pays. Mis à part ici un vieux moulin d’aspect ridicule [sic], on n’en trouve que 2 à 10 milles à la ronde.

- Au jour le jour, février 2009

Henry Livingston à La Prairie (suite)

Le meilleur de ces moulins appartient aux Indiens de Caghuawaga (sic) et est situé à 6 milles de Laprairie. Ils n’utilisent aucun blutoir [grand moule dans lequel la farine et le son sont tamisés pour être triés au sortir de la meule] dans leurs moulins. Les gens se servant plutôt de tamis.

Comme dans ce pays on ne cultive pas de blé d’hiver, leur pain étant fait de blé d’été n’est pas aussi blanc que le nôtre, mais il est aussi soutenant et de bon goût. Les terres étant trop basses et trop froides on n’y cultive pas le maïs indien. Même à Caghnawaga on en plante très peu. Les Canadiens possèdent en général de bons potagers; comme la soupe est leur met principal ils doivent prendre bien soin de ces derniers. Leurs oignons et leurs choux sont particulièrement de bon goût, surtout dans les potagers situés sur les rives du Saint-Laurent où le sol est plus riche que dans l’arrière-pays.

Les fermiers autour de Laprairie cultivent des quantités appréciables de pois, de pommes de terre et de navets. Tard à l’automne ils labourent leurs champs une fois pour le blé d’été, soulevant la terre en arêtes qu’ils laissent reposer tout l’hiver, aussitôt qu’au printemps la température le permet ils sèment le blé et le hersent. Ils obtiennent en général de bonnes récoltes.

Leurs clôtures sont petites et frêles. À un mille et demi autour de Laprairie ils n’ont aucune clôture et sur tout l’est et le sud de la ville la terre appartient au couvent [les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame ? Où les Jésuites ?] sur pas moins de 2 à 3 000 acres et il s’y trouve un immense pâturage sans qu’un seul buisson n’y pousse. En général le sol semble mieux convenir pour le pâturage et le pré que pour la culture.

Je n’ai jamais vu une aussi belle herbe de prairie de ma vie, la chaume du blé constitue un meilleur pâturage que nos meilleurs prés en enclos et en conséquence de cette abondance d’herbe leur lait est le meilleur que j’aie bu. Leurs bêtes à cornes sont petites. Leurs vaches à lait ne dépas -sent pas nos génisses âgées de 2 ans et leurs cornes sont courtes. Leurs boeufs sont de petites proportions et tirent avec leurs cornes.

L’accueil des paysans est unique. Que le moins affable de nos soldats entre dans leurs maisons et on le régale aussitôt d’un grand bol de pain et de lait ou de d’autres aliments disponibles dans la maison ; et bien que nos soldats leur consentent rarement quelque faveur leur gentillesse n’en est pas diminuée pour autant.

Bien qu’ils aient bon coeur, l’entretien de leur intérieur laisse à désirer. Dès que la maison du paysan est construite et à l’abri des intempéries plus une seule goutte d’eau ne va toucher le plancher mises à part quelques gouttes d’eau bénite le matin suivies d’un balayage sommaire. Une grosse houe tient lieu de brosse à plancher. Aucune maison n’a plus d’un âtre qu’on utilise uniquement pour la cuisson. Au centre de la salle familiale, un poêle les garde au chaud même par les températures les plus froides.

Dans chaque maison un crucifix de plus ou moins un pied de haut est installé près du lit du chef de famille. Les lits sont courts [on dormait souvent presqu’assis pour faciliter la digestion], certains sont d’une facture grossière et mal construits, d’autres sont peints et de belle apparence. Je n’ai jamais vu un mauvais lit au Canada. C’est comme si, bien qu’ils vivent pauvrement, ils s’étaient résolus à dormir confortablement. Plusieurs d’entre eux dorment entre deux lits de plume. Le reste du mobilier est à l’avenant, tout ce qui les entoure est en effet de facture grossière et maladroite. Leurs menuisiers sont loin de travailler comme Sir Christopher Wren. [Comparaison ridicule. Christopher Wren : grand architecte anglais du 17e s. célèbre pour son rôle dans reconstruction de Londres après le grand incendie de 1666.] Chez eux l’artisanat occupe peu de place, à peine une femme sur 20 maîtrise l’art du tricot. En général j’ai trouvé les hommes et les femmes beaucoup plus indolents et oisifs que les gens de chez nous; réussir à simplement subsister semble satisfaire toutes leurs aspirations. Une contrée d’esclaves [allusion au gouvernement tyrannique des Britanniques] sera toujours une terre de pauvreté, d’ignorance et d’oisiveté.