- Au jour le jour, mars 2011

Assemblée générale annuelle

Nous convions tous nos membres à l’assemblée générale annuelle du 15 mars prochain.

Votre participation à cet exercice est essentielle à la bonne marche de notre organisme. Nous avons besoin de votre présence pour :

1- Exercer votre droit de vote

2- Exprimer votre point de vue

3- Faire des suggestions aux membres du C.A.

4- Vous assurer de la saine gestion de la Société d’histoire

- Au jour le jour, mars 2011

1896 : plaidoyer pour un second pont sur la Rive-Sud

En cette fin de 19e siècle, les commerçants et les citoyens de La Prairie peuvent rejoindre la métropole en utilisant le bateau à vapeur durant la belle saison et le pont de glace durant l’hiver. On en conviendra facilement, ces deux liens possèdent leurs limites et leurs inconvénients mais semblent suffire à assurer le transit des personnes et des marchandises.

Ouvert depuis 1859 après quatre années de gigantesques travaux, le pont Victoria est le seul lien permanent entre la Rive-Sud et Montréal. Un quart de siècle plus tard le Grand Tronc, jusqu’alors seul utilisateur, concède un droit de passage au Canadien Pacifique, ce qui a pour effet que l’unique voie ferroviaire du pont finira par ne plus satisfaire à la demande. On décide donc de faire du pont Victoria un pont à deux voies sur les mêmes piliers. En 1898, le pont est rouvert sous le nom de Victoria Jubilee. Il comprend désormais deux voies de chemin de fer et deux voies latérales à péage pour les véhicules et les piétons.Pierre Wilson et Annick Poussart. Montréal, par ponts et traverses, Éditions Nota bene, Montréal 1999. Page 38. Ces travaux d’élargissement du pont Victoria avaient dû être entrepris une ou deux années auparavant.

En effet, en mars 1896, un bill intitulé « Acte constituant en corporation la compagnie du chemin de fer suburbain de la Rive-Sud » (South Shore Suburban Railway Co.) est soumis à l’attention du conseil municipal de La Prairie. Étonnamment, l’objectif de cette entreprise est de « construire un pont de trafic général entre St. Lambert et un point sur la rive nord à l’extrémité ouest de la jetée de protection, pour se rattacher avec la rue St. Etienne dans la Cité de Montréal. »Conseil municipal de La Prairie, procès-verbal de la réunion du 2 mars 1896

Le conseil municipal après avoir pris communication (sic) de ce bill et jugeant la chose avantageuse pour les cultivateurs de la Rive-Sud acquiesce à ce bill proposé par M. le conseiller Louis Bourdeau, secondé par M. le conseiller Dr Brisson et adopté à l’unanimité.

Pourquoi donc vouloir construire un second pont à partir de Saint-Lambert alors que le pont Victoria est déjà en place et qu’il suffit de le modifier ?

De nombreux arguments apparaissent au procès-verbal de la réunion du 2 mars 1896 pour justifier que les membres du conseil municipal demandent au gouvernement fédéral d’accorder promptement toute l’attention nécessaire à ce projet de pont et qu’il en facilite la construction.

À première vue, ce nouveau pont donnerait aux voitures un accès facile et direct au centre de la ville. Surtout que la région s’étendant de Saint-Rémi à Verchères, avec une population de quatre-vingt-dix mille âmes, est essentiellement agricole, avec pour principal marché la Cité de Montréal. On juge également qu’en été la navigation n’est pas favorable aux cultivateurs « vu que le service de bateaux à vapeur les amène aux différents marchés à une heure tardive le matin et les oblige à retourner à une heure déterminée le soir ». À cause de ces horaires contraignants, ceux-ci seraient donc obligés de précipiter la vente de leurs produits et privés de la part la plus profitable des marchés, arrivant trop tard le matin et devant quitter trop tôt en soirée. Le cultivateur qui choisissait de passer la nuit à Montréal pour écouler plus facilement ses produits devait en principe supporter un surcroit de dépenses pour se loger et se nourrir.

Le conseil municipal évoque également les tarifs élevés exigés par la compagnie de navigation : « Attendu qu’en somme tout le commerce entre cette région et la Cité de Montréal est absolument sous le contrôle absolu et à la merci d’une compagnie de navigation, c’est-à-dire consacré au monopole. »

On souligne également le fait qu’entre la saison de navigation et le pont de glace, et inversement, il y a au moins deux mois durant lesquels il n’existe absolument aucun moyen de communication qui permette aux cultivateurs de transporter eux-mêmes leurs produits à Montréal. Cette absence de lien priverait la région de revenus importants. Il est vrai qu’à cause des caprices de l’hiver le chemin de glace est un lien incertain. Ainsi en 1834 le chemin entre La Prairie et Montréal ne fut praticable qu’au milieu du mois de février alors qu’à l’hiver suivant on a pu traverser avec sûreté dès la première semaine de janvier.Le pont de glace de l’hiver 1834-1835 par Gaétan Bourdages, Au jour le jour, mars 2008

Mais, du seul point de vue économique, la présence des cultivateurs de la Rive-Sud sur les marchés montréalais en hiver était-elle si importante ? Le pont de glace n’était-il pas surtout profitable aux marchands de Montréal ? D’ailleurs, à cette époque, La Prairie et Montréal entretiennent chacun leur moitié du pont de glace. Il est vrai que la mise en place du chemin de glace exige beaucoup d’efforts. En 1895, la traverse requiert 1 200 balises de 8 pieds et son entretien par un citoyen coûte 95 cents par jour, à l’exception des deux jours de l’ouverture pour lesquels il faut lui verser 2,00 $ par jour. Le gardien pour la cabane sur le pont de glace est payé 4,00 $ par semaine. Lorsque le temps le permet, un service de diligence est disponible entre Montréal, La Prairie, Saint- Philippe, Saint-Jacques-le-Mineur et Napierville.Pour une illustration de la diligence sur le pont de glace voir la une du Au jour le jour de novembre 2008.

Évidemment, lorsque le fleuve est libre de glaces, il faut composer avec les aléas de la navigation ; périodes de crue et d’étiage du fleuve. En période de basses eaux, on procède au délestage du vapeur afin d’étirer la saison de navigation.

En dépit de ses réserves au sujet du service offert par le vapeur, le conseil municipal multipliera les efforts pour entretenir et améliorer le quai de la rue du Boulevard et maintenir, grâce au cure-môleMachine dont on se sert pour curer les ports et qui est établie sur un ponton. Appareil de dragage. , un chenal favorable à la navigation entre La Prairie et Montréal. L’autre quai de La Prairie, le quai de l’Aigle, ancien quai utilisé par le vapeur Princess Victoria pour desservir le chemin de fer, est sans doute à cette époque peu ou pas utilisé car, en juin 1896, il est question d’y faire creuser une espèce de fossé afin que les égouts qui se déchargent en amont de ce quai puissent être emportés plus facilement par le courant.

L’empressement des conseillers municipaux à appuyer sans réserve ce projet d’un nouveau pont vers Montréal étonne malgré les arguments avancés. Ce projet est-il apparu alors que les travaux d’élargissement du pont Victoria étaient déjà en marche ? Ou encore l’idée d’un nouveau pont dans le même secteur aurait-elle précipité des travaux déjà projetés sur le pont Victoria ? Quelle logique soutenait la construction d’un second pont à Saint-Lambert destiné au transit des voitures et des piétons ? Les conseils municipaux des autres villes de la Rive-Sud ont-ils réagi avec autant de zèle que celui de La Prairie ?

En 1896, un pont ouvert aux voitures à partir de Saint-Lambert est certes pratique, à la condition bien sûr que les gens de La Prairie puissent s’y rendre et en revenir facilement durant la saison froide.

- Au jour le jour, février 2011

Les Clercs à La Prairie (suite)

N.D.L.R. Au sujet de l’éducation à La Prairie, le lecteur pourra consulter l’article de Michel Létourneau paru dans Le Bastion de février 1983, ainsi que les deux articles de Claudette Houde : Les écoles à La Prairie au XIXe siècle (Au jour le jour, juin 1996) et L’enseignement à La Prairie au début du XIXe s. (Au jour le jour, novembre 1996). Ces articles sont disponibles sous l’onglet bulletins mensuels sur notre site internet.

« Car il n’est plus possible qu’un seul maître aidé d’un sous-maître puisse diriger convenablement un si grand nombre d’enfants. Cette école modèle est bien loin de répondre aux besoins de l’arrondissement, […] les parents se plaignent, beaucoup de la dissipation de leurs enfants demandent instamment que l’école soit placée sous la direction des Frères. » (Richard Casimir Dufresne)

Les Clercs de Saint-Viateur arrivent donc à la Prairie en 1864 et s’installent au 25, rue Saint-Georges (aujourd’hui le 186, rue Saint-Georges abrite un centre de la petite enfance) qui deviendra plus tard le garage Fontaine et Beaulé. Le curé Gravel est si heureux de voir les C.S.V. prendre en charge l’éducation des enfants de La Prairie qu’il décide de payer de sa poche la cloche qui ornera le clocheton de l’école. Le 28 août 1864 « Nous, soussigné évêque de Montréal, avons fait l’inauguration de l’établissement des clercs paroissiaux du St-Viateur […] par la bénédiction solennelle de la cloche destinée au dit établissement […]. La cloche du poids de 95 lbs et au coût de 43 dollars et 50 centins, sortie de la fonderie Meneely de Troy dans l’État de New York et donnée par Messire Isidore Gravel. La cloche fut nommée Marie Joseph Louis Stanislas. »Extrait du cahier des Comptes et délibérations des marguilliers

La cloche donna satisfaction à son donateur puisque l’on peut lire dans les annales de la fonderie : « Rev. I. Gravell, of La Prairie, writes : I have received the Bell and am perfectly satisfied. Its tone is very superior.Meneely & Company Bell Founders, Weed, Parsons and Company, Printers, 1876. Page 109

Extrait du contrat signé le 29 août 1864 entre le médecin Richard Casimir Dufresne, président des commissaires d’école et le représentant des Clercs : « Le dit Président des Commissaires d’Ecole engage trois des dits Frères de St-Viateur pour l’espace de cinq années entières et consécutives à commencer le premier de Septembre prochain. »

Selon Isidore Gravel l’école des C.S.V. a été fréquentée par 190 élèves pendant l’année 1866 et en 1868, 210 élèves auraient reçu l’enseignement de cinq Frères.

L’école étant devenue trop exigüe, on construit en 1872 un nouvel édifice à l’angle de la rue Saint-Ignace et du chemin de Saint-Jean. On y transportera la cloche. Parallèlement s’ouvre au village une école indépendante dont le responsable a une moralité douteuse…l’école est tenue par un homme qui ne vit pas avec sa femme et est connu pour ivrogne. Les enfants de l’école indépendante sont mal élevés et tournent mal.

Hélas les événements ne vont pas si bien pour les Clercs. En 1876 des parents se plaignent de la qualité de l’enseignement et malgré les réticences du curé Gravel, les Clercs de Saint-Viateur sont remerciés par les commissaires d’école du village de La Prairie, qui la même année transforment l’école des C.S.V. en une Académie commerciale ouverte tant aux jeunes du village qu’à des jeunes venus d’ailleurs. L’école est conduite par des laïcs et Isidore Gravel se plaint en 1877 de la mauvaise éducation religieuse des garçons. Selon l’abbé Élisée Choquet, une affaire d’immoralité entre un Frère et un enfant du Colonel Brosseau, personnage très influent, s’est ébruitée et aurait provoqué le départ des C.S.V. Un frère enseignant présent du 27 décembre 1875 au 21 mai 1876, sera remplacé jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il s’était, dans le village, formé un fort parti contre ces religieux et le curé Gravel.

En 1888, ce sont les Frères de l’Instruction chrétienne, nouvellement installés à La Prairie, qui prendront en main l’éducation des garçons.

- Au jour le jour, février 2011

Chronique municipale

N.D.L.R. Il y a quelque temps nous avons entrepris la lecture exhaustive des procès-verbaux du conseil municipal de La Prairie depuis ses débuts en 1846. Pour des raisons inconnues, les procès-verbaux des années 1864 à 1878 inclusivement sont absents des archives de la municipalité. Nous vous livrons dans cette première chronique quelques extraits concernant différents sujets.

Étonnamment et malgré l’importance de l’événement, nous n’avons rien trouvé au sujet du grand feu d’août 1846 qui a rasé presque tout le village :

Corporation du village de Laprairie. La séance du conseil municipal du 27 juillet 1846 fut ajournée sine die. Étaient présents : Jean-Baptiste Varin maire, John Dunn, Hiram Duclos, Tancrède Sauvageau et Joseph Surprenant. La prochaine assemblée a été tenue le 30 mai 1847. On y mentionne de façon laconique que le trottoir (de bois) des rues Saint-Lambert (aujourd’hui rue Sainte-Marie) et ancien chemin de Saint-Jean (aujourd’hui rue du Boulevard) décidé le 15 juin 1846, dont l’exécution a été retardée jusqu’à ce jour par l’accident du feu arrivé au village de Laprairie en août dernier. C’est tout ; pas un mot sur la façon dont les citoyens ont vécu l’hiver précédent suite à la destruction de leurs demeures par l’incendie majeur de l’été dernier.

Nous savons que déjà en 1859, soit trois ans avant la construction du marché couvert (aujourd’hui le Vieux Marché) que les séances du Conseil se tenaient dans la salle de la Société littéraire. Nous ignorons où était située cette première salle de réunion. À suivre…

- Au jour le jour, février 2011

Être membre

Nous constatons avec bonheur que le renouvellement des cotisations progresse à bonne allure malgré une légère hausse des frais. N’en doutez pas, chaque membre est important pour la survie de notre organisme. Pour ceux et celles qui le souhaitent, il est également possible d’en faire davantage. Voici quelques options possibles après avoir renouvelé sa carte de membre :

- Participer à l’assemblée générale annuelle

- Assister aux activités offertes aux membres : conférences mensuelles, expositions, visites guidées, généalogie, etc.

- Devenir bénévole en offrant quelques heures de travail : vente de livres usagés, généalogie, bibliothèque, archives, rédaction d’articles dans le bulletin mensuel, etc.

- Proposer sa candidature pour devenir membre du C.A. Votre implication est la garantie de la survie et du dynamisme de votre société d’histoire.

- Au jour le jour, février 2011

Les Clercs à La Prairie

Selon un témoin de l’époque, on aurait construit à La Prairie en 1846 une maison pour recevoir les Frères des Écoles chrétiennes, implantés au Québec depuis 1837. Le projet et la maison auraient disparu dans le grand incendie du mois d’août de la même année.

Le 27 mai 1847, Mgr Ignace Bourget rentre à Montréal après une absence de six mois. Après avoir quitté Rome, il était passé par la France et avait obtenu du Père Querbes l’autorisation d’amener avec lui trois Clercs de Saint-Viateur. Arrivés à New York ils ont remonté le fleuve Hudson, puis du lac Champlain et par le Richelieu ils ont atteint Saint-Jean. De là le train les transporte à La Prairie d’où ils embarquent sur le vapeur Prince-Albert qui les conduit au quai Jacques-Cartier vers 10 h du matin. C’est presque vingt ans plus tard que les Clercs reviendront à La Prairie.

En 1860 Richard Casimir Dufresne, président de la commission scolaire visite les écoles de La Prairie en compagnie du commissaire de chaque arrondissement. Il établit un rapport sur le nombre d’enfants fréquentant chacune des écoles, décrit brièvement le programme des matières enseignées et apprécie la qualité de l’enseignement.

Outre le couvent de la Congrégation de Notre-Dame, le territoire de La Prairie compte alors neuf écoles réparties selon les côtes :

Saint-François-Xavier :

45 enfants sur 57 fréquentent l’école

Côte Sainte-Catherine :

54 enfants sur 69 fréquentent l’école

Des Prairies : 19 enfants

L’Ange-Gardien : 28 enfants

Saint-Lambert : 34 enfants

Lapinière : 29 enfants

Fontarabie : 18 enfants sur 34 fréquentent l’école

La Bataille : 15 enfants

École du village : 102 enfantsStatistiques tirées du Fonds Élisée Choquet, dossier 4.9

C’est également à partir de 1860 que le curé Isidore Gravel, qui déplore les manquements dans l’éducation des garçons et craint pour l’éducation morale et religieuse des enfants, multipliera les interventions pour que les Clercs de Saint-Viateur prennent la direction de l’éducation à La Prairie. Il lui faudra patienter durant quatre ans avant que ses voeux se réalisent.

En 1864, le sous-maître H. Saint-Hilaire est partagé entre sa tâche d’enseignement et son travail de postillon. Il doit souvent s’absenter de l’école, car la livraison de la poste est selon les saisons ralentie par la température ou le mauvais état des chemins. C’est alors qu’on projette d’avoir des Frères à La Prairie.

- Au jour le jour, septembre 2010

Des nouvelles de notre été

Un cercueil de fer

La consultation du répertoire des sépultures de la paroisse de la Nativité de La Prairie, nous a appris qu’il y a eu plus de 330 sépultures dans la crypte de l’église paroissiale. Nous savons également que ces sépultures qui auraient dû cesser après 1878 suite à une ordonnance de l’évêque, se sont malgré tout poursuivies jusqu’en 1928. Au début du mois de juin 2010, des ouvriers mandatés par la firme Videotron ont mis à jour un cercueil de fer en cassant une dalle de béton dans la crypte.

Les travaux furent immédiatement stoppés pour céder la place à la mi-juillet à deux semaines de fouilles archéologiques intensives. Bien que la tombe de fer scellée ne put être ouverte à cause des risques de contamination, les fouilles permirent de mettre à jour sept autres sépultures. À la fin des fouilles le site fut recouvert de terre et le cercueil de métal est demeuré en place avec ses secrets. Nous attendons avec impatience le rapport final des archéologues afin de pouvoir faire une mise en valeur du site.

Ils ont guidé notre été

Grâce à une importante subvention d’Emploi d’été Canada, la SHLM a pu embaucher au cours de l’été trois guides étudiants tous de La Prairie, ce sont Stéfanie Guérin, Marie-Pier Davies et Étienne Dionne-Pérusse. Sans doute à cause d’une température favorable et de la qualité de l’accueil de nos guides nous avons connu une fréquentation nettement supérieure aux étés précédents. Notre exposition estivale (prêtée par Exporail) était de calibre professionnel, mais n’a pas suscité l’intérêt escompté, les tramways de Montréal attirant surtout des visiteurs d’un certain âge qui ont connu ce mode de transport dans leur jeunesse.

La SHLM a reçu de nombreux messages de félicitations vantant la qualité de nos visites guidées. L’activité Marchez dans l’ombre du passé qui a attiré plus de cent spectateurs, a connu un succès à la mesure du travail investi : recherche et documentation, rédaction des textes, appels aux bénévoles, mise en scène et création des costumes. Grâce à nos guides, on a eu un bien bel été.

Vente de livres usagés

Encore une fois cette année notre vente de livres usagés a connu un immense succès, nettement au-delà des résultats des années précédentes. Cette réussite est entièrement due à l’implication de nombreux bénévoles oeuvrant sous l’habile direction de Mme Hélène Létourneau. Les tâches étaient nombreuses et variées : triage, nettoyage, classement, étiquetage, emballage, transport, mise en place, publicité, comptabilité, vente et bilan. Bref, plus de 2 350 heures de bénévolat pour 6 200 livres vendus.

Cependant avec les années notre vente de livres usagés a connu une croissance si importante que les circonstances nous obligent à repenser l’ampleur de cette activité qui exige beaucoup en espace, en temps et en énergie. La SHLM ne doit pas perdre de vue sa mission première qui est la sauvegarde et la diffusion du patrimoine.

Votre C.A. procédera cet automne à une consultation au sujet de l’importance à donner en 2011 à cette activité de financement.

- Au jour le jour, juin 2010

1816, l’année sans été

En avril 2010 le nuage de cendres produit par l’éruption du volcan islandais d’Eyjafjallajökull allait perturber le trafic aérien au-dessus du nord de l’Europe pendant plusieurs jours forçant ainsi des milliers de voyageurs à la frustration d’une attente sans solution rapide. L’annulation de nombreux vols a également eu des conséquences désastreuses sur le plan économique. Un mois plus tard le nuage de cendres s’étendait sur 2 000 km et bouleversait à nouveau l’espace aérien du nord-ouest de l’Europe.

Nous ne sommes pourtant par les premiers à subir les effets d’une éruption volcanique. Le 10 avril 1815 le volcan Tambora situé en Indonésie explose. Cette éruption d’une ampleur démesurée, c’est la plus violente connue historiquement, projette entre 100 km3 et 150 km3 de matières volcaniques à des dizaines de kilomètres en altitude. Ces matières en suspension provoqueront des changements climatiques dramatiques qui perdurèrent durant plusieurs années. L’été de 1816 fut le pire.

Nos ancêtres, tant à La Prairie qu’ailleurs au Québec, connurent un été froid et pluvieux avec des périodes de gel, ce qui affecta sérieusement le rendement des récoltes et la santé du bétail. Hélas il existe peu de journaux ou de chroniques de l’époque pour témoigner de cette « année sans été ». Malgré tout nous avons pu tirer des pages du journal Le Spectateur Canadien les récits suivants :

Mai 1815 : « Après les gelées dans la semaine depuis le 12 jusqu’au 19 du courant le tems est devenu doux et sec […] Hier au matin il y avait de la glace d’un quart de pouce d’épaisseur, et une légère chûte de neige ! Ce matin il a tombé encore une peu de neige, et à 8 heures le Thermometre étoit près du point de gelée. […] »

Québec, 13 juin 1816 : « Nous avons observé … jeudi dernier, la circonstance extraordinaire d’une chûte de Neige ce jour la de plus d’une heure de durée. Depuis ce tems la saison donne des signes de sévérité permanente et extraordinaire. […] … les couvertures des maisons, les rues et places de la ville étoient entierement couvertes de neige […] nous sommes informés que la neige est restée pendant quelques tems environ un pied de hauteur. […] Nous nous flattons que le tort fait aux récoltes dans le voisinage de cette ville n’est pas tout à fait aussi grand qu’on auroit pu le craindre. La neige de Vendredi dans la nuit les a protégées contre les grandes gelées. Si la végétation eût été plus avancée, elle auroit souffert d’avantage. […] Après voir précisé que de telles conditions climatiques s’observent également dans toute la partie nord des États- Unis, l’auteur ajoute : « Dans des circonstances aussi défavorables aux productions de la terre dans une aussi grande étendue de pays, on ne peut pas recommander trop de précautions contre la disette. » […]

Le 13 juillet 1816 : « La pluie abondante qui est tombée vers le milieu de la semaine dernière a été suivie de plusieurs jours de tems froid avec un vent du Nord-Ouest. Il y a eu une légère gelée dans quelques parties de ce voisinage ; mais elle n’a pas causé grand dommage. Le bled et l’avoine ont toujours bonne apparence. »

Vermont, le 7 octobre 1816 : « Le tems n’a peut-être Jamais été aussi triste ici qu’il l’est à présent. Il fait extrêmement froid ; et la sécheresse n’a jamais été aussi grande. Nous avons eu de fortes gelées dans ce Comté, tous les mois durant ces quatorze mois passés. Les dernières gelées ont entierement detruite le Grain. Il n’est pas probable qu’il en munira assez pour la semence de l’année prochaine. Il n’y a pas assez de foin pour hiverner les animaux, et rien pour les engraisser cet automne. […]

À une époque où les communications étaient lentes et limitées nos ancêtres ignoraient totalement les causes véritables de ce terrible été et ils furent sans doute nombreux à souffrir de disette à l’hiver suivant. Deux siècles plus tard, malgré des avancées considérables en science, l’homme ne maîtrise pas la nature et, compte tenu de la population mondiale actuelle, une éruption volcanique de l’ampleur de celle du Tambora aurait aujourd’hui des conséquences apocalyptiques.

Sources consultées :

Le Spectateur Canadien, année 1816

Le lecteur pourrait également consulter le document suivant, il s’agit du journal tenu par un pasteur anglican de Frelighsburg :

Reisner, M.E. , The Diary of a Country Clergyman, 1848-1851. James Reid Montreal McGill-Queen’s University Press 2000, 393 p.

- Au jour le jour, juin 2010

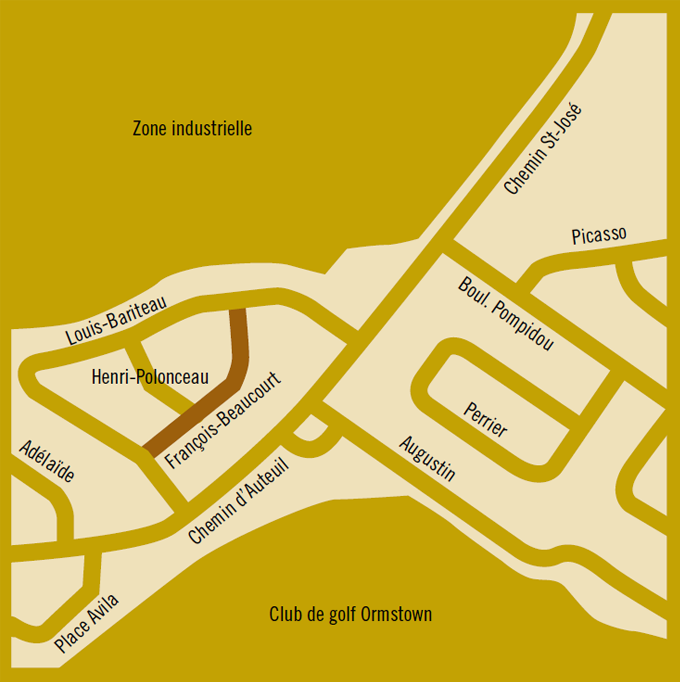

Rue François-Beaucourt

François Beaucourt ou Malepart dit Beaucourt est né à La Prairie le 25 février 1740 du mariage entre Paul Malepart de Grandmaison dit Beaucourt, sergent des troupes de la marine et peintre amateur, et Marguerite Haguenier. Cette dernière était la fille de Louis Haguenier, menuisier.

Louis Haguenier, grand-père paternel de François, était bien connu dans La Prairie. En 1725 lorsqu’on ajoute deux chapelles latérales à l’église de pierre de 1705, il collabore à la construction avec son fils également charpentier. Dans le cahier des comptes et délibérations des marguilliers ont peut lire : « 85 livres pour refaire les croisées de l’église et payé pour l’ouvrage du rond-point et d’une chapelle ». Ce même Haguenier refait la porte de l’église en 1727 et construit un confessionnal en 1729. Louis Haguenier a également travaillé en collaboration avec Paul Jourdain dit Labrosse.

Le père de François décède en 1756 et sa mère se remarie l’année suivante avec Romain Lasselain, caporal dans le régiment de Guyenne. Nous ne savons rien de la jeunesse du peintre Beaucourt, mais il est certain qu’en juillet 1773, il a 33 ans, on le retrouve à Bordeaux en France où il épouse Benoîte Camagne, fille mineure d’un peintre de l’endroit. Cet épisode européen fait de lui le premier peintre canadien à avoir étudié en France.

Durant son séjour outre atlantique Beaucourt exécute plusieurs peintures dans la région de Bordeaux, travaux dont il ne reste plus rien aujourd’hui. Il tente à quelques reprises d’être nommé académicien à l’Académie de Bordeaux, où il sera finalement reçu en février 1784, ce qui signifie qu’on lui reconnaît quelque talent. Peu après sa nomination il aurait quitté la France pour les Antilles où il séjourne durant quelques années.

Après un passage aux États-Unis on le retrouve à Montréal en 1792. Il produit alors de nombreux tableaux historiés pour des églises autour de Montréal : Varennes, Lanoraie, Yamachiche, l’île Perrot et Saint-Martin de l’île Jésus.

Aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada conserve quatre oeuvres de Beaucourt, le musée McCord une seule, le Musée national des beaux-arts du Québec en possède six et le Musée des beaux-arts de Montréal aucune.

Beaucourt a également peint des portraits. Si vous visitez l’ancien Hôpital général des Soeurs grises rue Saint-Pierre dans le Vieux-Montréal (aujourd’hui leur maison de retraite) vous pourrez y admirer trois tableaux de François Beaucourt : le portrait de Claude Poncin, sulpicien et ceux de Mère d’Youville et de Mère Despins.

François Malepart dit Beaucourt, peintre de France et d’Amérique, est décédé subitement à Montréal le 22 juin 1794.

Documents consultés :

Malepart de Beaucourt, François par Madeleine Major-Frégeau, le Dictionnaire Biographique du Canada.

François Beaucourt par Jean-René Côté, bulletin Au jour le jour, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, février 2003, pages 5, 6 et 7.

La Presse, cahier Retro Perspectives, semaine du 27 déc., 1980, Vol. 22 No. 52, page 5

Catalogue du Musée des beaux-arts du Canada et catalogue du Musée McCord.

- Au jour le jour, juin 2010

Mythes et réalités

L’historien Marcel Trudel a publié sur plusieurs années quatre tomesTrudel, Marcel. Mythes et réalités dans l’histoire du Québec. Éditions Hurtubise, Cahiers du Québec, Collection Histoire. Quatre tomes parus entre 2001 et 2009. d’une série de commentaires critiques sur certains aspects de l’histoire du Québec. À la page 103 du tome 3 M. Trudel affirme au sujet de La Prairie : […] Et quand les Jésuites installent leurs premiers colons dans ce même lieu devenu leur seigneurie, il n’y a toujours pas d’Amérindiens. Ni l’histoire ni l’archéologie n’y ont trouvé trace d’une occupation antérieure à celle des Français. Une telle affirmation paraît étonnante de la part d’un historien de si grande réputation car de nombreuses campagnes de fouilles archéologiques ont démontré la présence de foyers amérindiens à La Prairie plusieurs milliers d’années avant la période de contact avec les Européens.

Dans le tome 4 de la même édition au chapitre V : Ce qu’il en coûte pour entrer dans le lit d’un noble, vous pourrez lire la croustillante histoire du mariage de Barbe Dupuy de La Prairie avec Paul Lérigé de Laplante. Bonne lecture.