- Au jour le jour, janvier 2012

Le petit roi

Nous vivons à une époque où les fusions municipales ont engendré dans certaines villes du Québec des maires ambitieux, autoritaires et affairistes qui se conduisent parfois comme des « développeurs » peu démocratiques. Certains se scandalisent avec raison que ces maires se comportent comme de petits rois, imbus d’autorité et soumis à peu ou pas d’opposition au sein de leur conseil de ville. Les maires actuels des villes de Québec, Laval et Saguenay en sont de parfaits exemples.

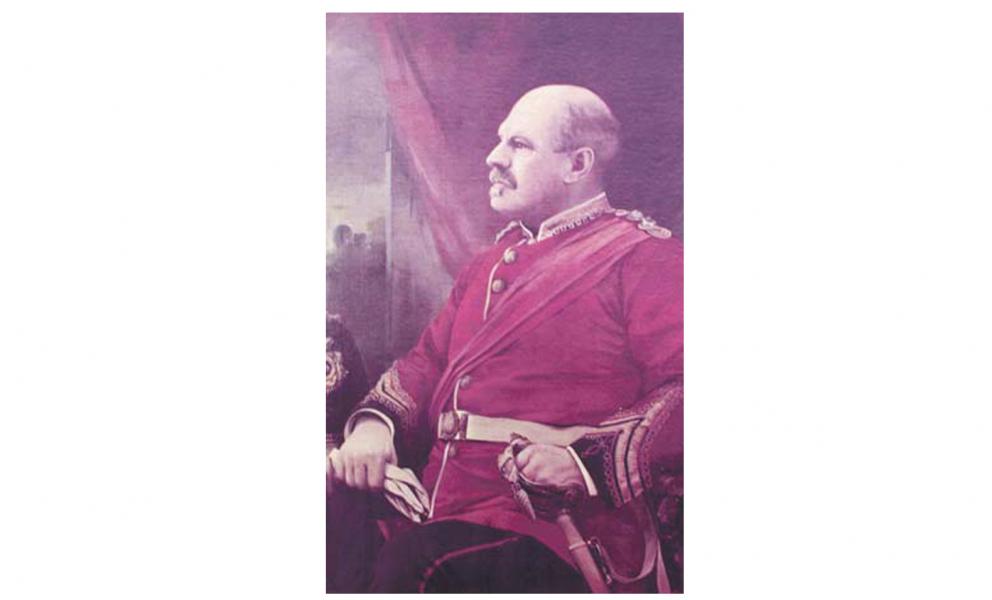

Pourtant, lorsqu’on examine de près la liste des résidents du Vieux Fort cités dans l’annuaire Lovell de 1880, on constate avec étonnement qu’un personnage dominait nettement la vie municipale de l’époque. Le lieutenant-colonel Julien Brosseau était à la fois maire de la municipalité du village (1876-1885), maître de poste, marchand de bois, agent pour les compagnies d’assurance Canada Fire and Marine Insurance et Commercial Union Assurance Co. of London, directeur et secrétaire de la Laprairie Navigation Co. (1867), capitaine du vapeur l’Aigle, et également directeur et secrétaire de la Laprairie Turnpike Road Co. (la Cie du Chemin macadamisé). Brosseau était un homme riche, tout ce qu’il touchait se changeait en or.

À titre de maire, il fut à l’origine des initiatives suivantes ; achat par la municipalité du quai de pierre appartenant à la Cie de chemin de fer de Montréal et Champlain, formation d’un comité de police, prolongation en eau profonde du quai de la rue du Boulevard et autorisation accordée à Médard Demers de construire un aqueduc.

Julien Brosseau était également agent de la Montreal Telegraph Company et de la Queen Insurance Co. of Liverpool and London, sans oublier la Royal Insurance Co. of England. Qui dit mieux ? Après avoir agi comme officier du détachement volontaire de La Prairie lors de la guerre contre les Féniens, quelques années plus tard, en 1880, Julien Brosseau fondait le 85e Bataillon d’Infanterie. Ce corps de volontaires possède un corps d’officiers presque entièrement canadien-français, il deviendra en 1920 le régiment de Maisonneuve.

Lieu de passage très fréquenté, le village de La Prairie comptait à l’époque cinq hôtels : l’hôtel du Peuple rue Saint-Joseph (Saint-Georges), l’hôtel La Saline sis à l’angle du Vieux chemin de Saint-Jean (du Boulevard) et de la rue du Port (Émilie-Gamelin), l’hôtel Montreal et l’hôtel Dominion sur le Vieux chemin de Saint-Jean et enfin l’hôtel Victoria rue Sainte-Marie. Comme il revenait au conseil municipal d’accorder ou de renouveler auprès des hôteliers les permis de vente de boissons, cela augmentait d’autant l’influence du lieutenant-colonel Brosseau sur l’activité économique et la vie sociale de La Prairie. « À cette époque pour avoir un permis de boisson il fallait être proche de l’hôtel de ville. » En 1936, l’abbé Élisée Choquet émettait à son sujet l’opinion suivante : « sa personnalité fit de ce régime une véritable dictature morale ».

Julien Brosseau habitait rue Sainte-Marie dans la maison qui fut plus tard celle du marchand d’origine juive Gabriel Rother. Il aurait également habité le 156, chemin de Saint-Jean, face à l’église. Absent de la vie municipale depuis de nombreuses années, il est décédé à l’hospice des Sœurs de la Providence le 15 mars 1912 à l’âge de 74 ans.

- Au jour le jour, décembre 2011

En français s.v.p.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de La Prairie en date du 7 décembre 1885 : « Que le secrétaire soit chargé de donner les avis publics requis par la loi aux fins d’adopter une résolution en vertu de laquelle une requête de la part de ce conseil sera faite et présentée au Lieutenant Gouverneur en Conseil demandant qu’il soit prescrit que tout tel avis public, règlement, résolution ou ordre de ce conseil puisse se faire à l’avenir dans la langue française seulement en cette municipalité. »

- Au jour le jour, octobre 2011

Qui sauvera les sociétés d’histoire régionales ?

Nous vous proposons ici quelques extraits d’une lettre de M. Serge Gauthier, président de la Société d’histoire de Charlevoix, parue dans la section Libre opinion du Devoir le 8 août 2011.

Qui sauvera les sociétés d’histoire régionales ?

« Qui voudra, dans l’avenir, soutenir de ses forces personnelles, de son temps, de son argent, ces organismes parfois très anciens possédant une documentation unique en livres, en manuscrits, en archives, en savoirs aussi, comme un véritable lieu de souvenance où la mémoire même de nombreux territoires québécois réside discrètement dans un oubli presque total de la majorité de nos concitoyens et de nos gouvernements ? » […]

« Il y a quelques années, lors d’un congrès de sociétés d’histoire québécoises, nous avons pu prendre connaissance – bien partiellement il faut le dire – du budget annuel moyen de ces organismes. Certaines sociétés existaient sans ressources financières ou presque, plusieurs avec un budget de moins de 5000 $ par année ! À peu près aucune société ne bénéficiait de permanents rémunérés et ces organismes avaient souvent peine à se trouver un local pour remiser leurs précieux documents. Une situation de sous-financement intolérable en fait. »

Ces quelques phrases nous permettent de mesurer dans quelle mesure notre organisme jouit d’une situation privilégiée tant au niveau du logement que du financement. Notre société a progressée également grâce à l’effort, parfois laborieux et difficile, de nos bénévoles et grâce à l’appui inconditionnel de nos membres. Nous avons le devoir de perpétuer ces conditions gagnantes.

- Au jour le jour, septembre 2011

C’est l’heure de la rentrée

Hélas l’été s’étire mais s’achève tout de même et il faut déjà songer à reprendre le boulot. Pour la rentrée nous proposons à nos membres deux activités marquantes : d’abord la conférence du 20 septembre à l’église de la Nativité et le souper bénéfice du 15 octobre avec une formule complètement repensée. Vous trouverez les détails de ces deux activités à la page 4 de ce bulletin.

Certes la conférence et le souper bénéfice sont d’abord destinés à nos membres, mais il est clair que vos parents et amis sont les bienvenus.

Le poste vacant au sein de notre C.A. est maintenant comblé suite à la nomination de Mme Linda Belleau cma-mba qui agira à titre de trésorière. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à Mme Belleau.

Le C.A. de la SHLM a également nommé Mme Elizabeth Dorman à titre de responsable de la vente de livres usagés pour la saison 2011-2012. Cela signifie que vous pourrez sous peu faire don de vos livres encore en bon état et que toute personne intéressée à se joindre au groupe de travail sera reçue avec joie. La boîte pour recevoir vos livres est déjà en place à la bibliothèque municipale, vous pouvez également les déposer au local de la SHLM les mardis, mercredis et jeudis.

- Au jour le jour, septembre 2011

Conférence spéciale: Les églises de La Nativité

Afin de souligner le 170e anniversaire de l’église actuelle, la conférence portera sur l’histoire des églises de la Nativité de La Prairie. Des cartes et plans, ainsi que de nombreuses illustrations, permettront aux auditeurs de mieux comprendre l’évolution du périmètre qui a logé successivement une première église de bois, une première église de pierre ainsi que l’église actuelle, en plus des cimetières. Vous pourrez également voir plusieurs pièces d’orfèvrerie tirées de la collection de la paroisse. Une visite guidée de la crypte complètera la soirée.

- Au jour le jour, septembre 2011

Une conférence spéciale : un cimetière oublié

L’église de la Nativité de la Vierge Marie à La Prairie souligne cette année son 170e anniversaire. L’enclos paroissial situé à l’arrière de la bâtisse et soutenu par un mur de pierre, résulte de la superposition de trois cimetières depuis 1689. L’ensemble, incluant la crypte de l’église actuelle, renferme plus de 11 000 sépultures dont la présence n’est indiquée par aucune épitaphe ou monument.

Ces morts sont pourtant les ancêtres de plusieurs milliers de citoyens de notre région et méritent qu’on souligne leur existence. Voilà pourquoi la Société d’histoire de La Prairiede- la-Magdeleine, en collaboration avec le ministère de la Culture des Communications et de la Condition féminine, souhaite installer dans la crypte de l’église un panneau d’interprétation rappelant au public visiteur l’histoire des cimetières de la Nativité.

Afin de financer en partie ce projet, la Société d’histoire offrira le 20 septembre prochain à 19 h 30, en l’église de la Nativité une conférence racontant l’histoire des trois églises (1687 une première église de bois, 1705 une première église de pierre et 1841 l’église actuelle) et de leurs cimetières.

Exceptionnellement le coût d’entrée est de 10 $ par personne. Les billets sont disponibles aux endroits suivants : presbytère de la Nativité, au local de la Société d’histoire ainsi qu’au Service des loisirs de La Prairie.

Invitez vos parents et amis !

Nos ancêtres ne méritent-ils pas ce modeste hommage ?

- Au jour le jour, juin 2011

Cet été, j’irai au Vieux Marché

Depuis plusieurs mois, les membres du conseil d’administration ont multiplié les efforts afin de vous offrir, ainsi qu’au grand public, des activités estivales qui devraient vous inciter à venir faire un tour dans le Vieux La Prairie. Comme vous pouvez le constater dans les lignes qui suivent, il y en aura pour tous les goûts :

- Dans le cadre des célébrations entourant le 175e anniversaire du premier chemin de fer au Canada, nous vous proposons, en collaboration avec Exporail le Musée ferroviaire canadien, une exposition sur les métiers du rail.

- Le 22 juillet à 19 h 30 au complexe Saint-Laurent, conférence donnée par M. Stéphane Tremblay sur le premier chemin de fer au Canada.

- Venez expérimenter un parcours de géocaching en petit groupe ou en famille.

- Nos guides sont disponibles du mardi au dimanche à 10 h et à 14 h pour des visites guidées du Vieux La Prairie.

- Les vendredis 29 juillet, 5 et 12 août ne manquez pas une des représentations de l’activité théâtrale très courue, Marcher dans l’ombre du passé.

- Août sera le mois de l’archéologie avec L’archéo, j’en mange ! Venez observer des artefacts recueillis lors des nombreuses campagnes de fouilles archéologiques dans le Vieux La Prairie.

- Le 20 septembre à 19 h 30 à l’église de la Nativité, conférence sur les églises de La Prairie afin de souligner le 170e anniversaire de l’église actuelle.

À n’en pas douter, l’été sera beau et chaud dans le Vieux La Prairie.

- Au jour le jour, juin 2011

Bouillon de nouvelles

Une maison menacée ?

La maison et la terre sises au 2825, chemin de Saint- Jean ont récemment été vendues. La demeure de briques moulées en panneresse aurait été construite vers 1850. On notera sur la photo ci-jointe le toit à larmiers recouvert de tuiles métalliques imbriquées et les briques posées en soldats sur les linteaux. L’acheteur, qui est un promoteur immobilier, devant se soumettre aux nouveaux règlements concernant les installations sanitaires, pourrait éventuellement être tenté de démolir la demeure puisqu’il n’a pas l’intention de l’habiter. Voilà un dossier à suivre de près.

Le club nautique de La Prairie

M. Marcel Moussette, archéologue, nous a transmis ce petit texte qui lui a été envoyé par son ami l’historien Jean Provencher.

« Le bal masqué de samedi soir au club nautique de Laprairie a été couronné d’un succès sans précédent. Une foule d’étrangers, parés des costumes les plus sélects et de meilleur goût, y ont pris part. C’était merveille de voir tous ces jolis couples se dessiner à travers les parures éclatantes de la salle du club. L’orchestre Ratto avait été chargé de la partie musicale. Il a servi les danseurs à souhait, et charmé les oreilles des nombreux spectateurs. À minuit, eut lieu le grand Cake Walk, puis les masques tombèrent à la grande hilarité des assistants qui ne s’étaient pas reconnus sous leur déguisement. Bref, la soirée a été des plus charmantes, ce qui fait honneur aux organisateurs de cette jolie fête. Le club nautique de Laprairie, fondé en 1875, est le plus ancien club de ce genre dans les alentours de Montréal et a fait beaucoup de bien au village de Laprairie. »

La Patrie, 25 juillet 1898

Autour de 1900, un peu avant, un peu après, le Cake Walk était très à la mode à Montréal et à Québec.

Sacrés pigeons !

Au cours du printemps, une firme spécialisée a dû intervenir dans le lanterneau le plus élevé du clocher de l’église de la Nativité afin de refaire le grillage qui empêche les pigeons de s’y installer. Le clocher renferme depuis plusieurs années des antennes servant à la transmission des appels par téléphones portables ; on aura facilement compris que, dans le clocher, les fientes et les télécommunications ne font pas bon ménage.

La qualité de l’eau… au club nautique

Le texte suivant, tiré du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de La Prairie du 8 juin 1896, nous permet de soupçonner que si la fête menait bon train au club nautique, on ne s’y baignait pas dans une eau très propre. Autre temps, autres préoccupations !

« Joseph A. Beaudry inspecteur du conseil d’hygiène de la Province de Québec déclare que l’aqueduc qui fournit l’eau à la population du village est dans de très mauvaises conditions sanitaires. Le conseil considère que ce rapport est exagéré mais décide d’y voir. M. le Dr Brisson suggère qu’il serait très opportun d’avoir un dépotoir pour déposer tous les vidanges et saletés et propose secondé par M. Bourassa il est résolu unanimement que ce dépotoire soit situé et établi à l’extrémité sud ouest de la rue (?). Il est aussi question de faire creuser une espèce de fossé sur l’ancien quai de l’Aigle (ce quai était situé vis-à-vis l’actuelle rue Saint-Henri, donc en amont du club nautique) afin que les égouts qui se déchargent en haut de ce quai puissent être emportés plus facilement. » […]

Bonne baignade !

- Au jour le jour, mai 2011

Pèlerinage à l’Oratoire

M. Gilles Lussier m’a raconté que, durant la décennie 1940 et peut-être avant, des hommes de La Prairie organisaient à chaque printemps, lors de la fête de Saint-Joseph, un pèlerinage à pied vers l’Oratoire. Bien que nous ignorions l’origine de cette randonnée annuelle ainsi que la date du dernier pèlerinage, la tradition mérite d’être soulignée.

Compte tenu du climat et de la distance, cette marche ne devait pas être de tout repos. Il fallait compter au moins 22 kilomètres, dont 10 km d’ici au pont Victoria, pour se rendre dans ce lieu de culte très fréquenté à l’époque et encore de nos jours. Si l’on considère qu’une troupe peu aguerrie à la marche progresse à environ 4 km/heure, compte tenu de la fatigue et de quelques arrêts, on devait marcher pendant près de sept heures avant d’arriver à destination. Afin d’assister à la première messe du matin, on s’obligeait à quitter La Prairie vers 22 ou 23 heures le 18 mars. Entre La Prairie et Saint-Lambert, quelques individus se joignaient au groupe en cours de route.

Mars étant un mois capricieux marqué par d’importants écarts de température, les conditions de marche n’étaient pas toujours idéales. À titre d’exemple, dans la nuit du 19 mars 1948 la température s’est maintenue autour de – 2º C alors qu’au cours de la journée il a fait 10º C et il est tombé 19,3 mm de pluie.

Malgré la longueur du parcours, il n’était nullement question d’apporter une collation à consommer en cours de route ; les règles en vigueur à l’époque exigeaient que tout communiant soit à jeun depuis minuit.

À destination, après la messe dédiée à Saint-Joseph, épuisé après cette longue nuit, on allait prendre un bon repas avant le retour à La Prairie. Les mieux entraînés revenaient à pied mais ils devaient être rares. Parents et amis ramenaient les autres en voiture.

Cette aventure collective témoigne d’un esprit de ferveur et d’une piété qui, pourtant répandus dans le Québec de l’époque, étaient rarement aussi manifestes chez la gent masculine.

- Au jour le jour, avril 2011

Assemblée générale annuelle

Dix-sept membres étaient présents lors de notre assemblée générale de mars dernier. Le petit nombre de participants n’a réduit en rien la qualité des échanges et les discussions se sont poursuivies assez longuement. Plusieurs suggestions ont été faites au sujet du brunch annuel qui attire trop peu de nos membres. Seul à avoir soumis sa candidature, M. Albert Juneau a été élu au C.A. et, aussitôt après l’assemblée, les membres du C.A. ont coopté M. François-Bernard Tremblay qui occupera le poste de trésorier.

Avis aux intéressé(e)s, il reste encore un poste à combler au sein de notre C.A.