- Au jour le jour, janvier 2013

Le butome à ombelle

Dans sa récente livraison du calendrier municipal 2013, la ville de la Prairie nous propose pour illustrer le mois d’avril, la photo d’une plante en fleurs située en bordure du lac de la Citière. Or, peu de gens savent qu’il s’agit du butome à ombelle ou jonc fleuri. Selon le frère Marie-Victorin, c’est le frère Euphrosin-Joseph f.i.c. qui, en 1897, fut le premier à remarquer sur les grèves de La Prairie une belle plante d’origine européenne, semi aquatique, qui commençait alors la conquête des rivages du Saint-Laurent, il s’agissait du butomus umbellatus.

Plus tard, au cours d’une excursion à Varennes en août 1908, Marie-Victorin constate à son tour la présence du butome à ombelle sur les rives du fleuve. Peut-être l’avait-il déjà observé lors d’une promenade à La Prairie en août 1905 : nous avons aussi rendu visite aux frères Lamennais qui y ont leur maison-mère. […] J’ai glané au bord du fleuve deux belles plantes que je n’ai pu analyser.Frère Marie-Victorin, Mon miroir, Journaux intimes 1903-1920, Fides, Montréal, 2004, pages 178 et 314

Il faudra bien un jour trouver une façon de protéger cette magnifique plante de la présence agressive de la phragmite, ce roseau envahisseur. D’ici là, afin de rendre hommage à la découverte du frère Euprhosin-Joseph, nous proposons que le butome à ombelle soit désigné l’emblème floral de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

- Au jour le jour, décembre 2012

Pour mieux vous servir

Nos membres et chercheurs en généalogie pourront sous peu profiter de l’installation d’un nouvel espace de travail en informatique. Grâce à une aide financière de 4 000 $ de Desjardins Caisse La Prairie et grâce au travail acharné de M. Robert Mailhot, notre spécialiste en informatique, onze ordinateurs seront désormais mis à votre disposition.

M. Bernard Lacombe, archiviste à la ville de La Prairie, nous a gracieusement offert, en format numérique, tous les procès-verbaux du conseil municipal de La Prairie de 1933 à 2005. Un index permet au chercheur de s’y retrouver rapidement et d’économiser ainsi de nombreuses et fastidieuses heures de recherche.

Les efforts conjugués de Mme Brigitte Tremblay de la bibliothèque municipale et de notre bibliothécaire, Mme Geneviève Dumouchel ont permis l’ajout d’une quarantaine de nouveaux titres dans notre bibliothèque. À vous d’en profiter!

Nos locaux seront fermés à compter du 21 décembre et ouvriront à nouveau le 8 janvier.

La dernière rencontre du club de généalogie aura lieu le 19 décembre. Les activités du club reprendront le 14 janvier.

Au nom des membres du conseil d’administration, je profite de l’occasion pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes.

Gaétan Bourdages, président

- Au jour le jour, décembre 2012

Adieu la maison Sainte-Marie

Le 31 octobre 2012, les démolisseurs, mandatés par le propriétaire qui détenait un permis émis par le service d’urbanisme de la municipalité, ont procédé avec célérité pour jeter par terre la maison Sainte-Marie située au 1305 route Marie-Victorin. Toute l’opération s’est déroulée en catimini sans que la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine et les médias locaux n’en soient informés au préalable. À n’en pas douter, cette façon de procéder a suscité de nombreuses interrogations tant chez les citoyens qu’auprès des défenseurs du patrimoine. Certains nous reprochent de ne pas être intervenus. Tenus dans l’ignorance, qu’aurions-nous pu faire ?

UNE DÉMOLITION DOUTEUSE

Construite vers 1750 par Louis Marie dit Sainte-Marie, cette solide bâtisse de pierre avait abrité six générations de la famille Sainte-Marie jusqu’à ce qu’elle fut vendue en mars 2003. Deux frères de Louis Sainte-Marie s’étaient, à la même époque, également fait bâtir chacun une maison de pierre. L’une de ces maisons est la maison Marsil de Saint-Lambert et l’autre est située à Saint-Hubert. Contrairement à ce qui s’est passé à La Prairie, ces deux maisons existent toujours et sont en excellent état.

La maison Sainte-Marie à La Prairie était contemporaine de la maison Melançon (1787) sise dans le parc André-J. Côté (anciennement le parc de la Promenade) à Candiac. Ces deux maisons de ferme de familles prospères, érigées le long du Sault-Saint-Louis, représentaient les derniers vestiges de l’architecture d’esprit français en pierre dans le périmètre de l’ancienne seigneurie de La Prairie. La maison Melançon avait failli subir un sort identique dans les années 1990. Abandonnée et barricadée pendant plus de 20 ans, elle fut finalement restaurée par la municipalité de Candiac à la suite de pressions exercées par une poignée de citoyens durant plusieurs années. Aujourd’hui, elle constitue, à n’en pas douter, un joyau architectural et un élément de fierté dans cette municipalité.

Or, la maison Sainte-Marie était habitée, entretenue et en bien meilleur état que ne l’était la maison Melançon avant sa restauration. Pourtant, elle a été sacrifiée pour des raisons économiques, nous dit-on. La démolition s’est faite rapidement, sans bruit, suivie immédiatement d’une reconstruction et ce, malgré sa valeur patrimoniale exceptionnelle bien connue de la municipalité de La Prairie.

De plus, nous ne comprenons pas pourquoi, tant la ville de La Prairie que la MRC de Roussillon, ont toujours refusé de remettre à la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine une copie officielle du travail d’inventaire du patrimoine bâti réalisé sur l’ensemble du territoire de la MRC.

LES INTERVENTIONS ANTÉRIEURES

Suite à la démolition, en septembre 2007, de la maison Moquin, dont la construction remontait au milieu du 19e siècle, notre organisme s’était empressé d’intervenir auprès de nos élus municipaux afin de leur suggérer des moyens d’éviter à l’avenir de nouvelles démolitions d’édifices d’une grande valeur patrimoniale. Nous recommandions :

1. de procéder à un inventaire exhaustif et documenté des constructions à valeur patrimoniale situées à l’extérieur de l’arrondissement historique.

2. de mettre en place et d’intégrer dans le PIIA (plan d’intervention et d’intégration architecturale) des mécanismes sévères de protection des édifices ainsi reconnus.

3. de prévoir des budgets pour l’aide à la conservation et à la restauration de ces bâtisses.

4. d’informer la population de La Prairie de l’existence de ces maisons et des mesures mises en place pour les protéger.

Suite aux récents événements, nous devons hélas constater que nos suggestions sont demeurées lettre morte depuis cinq ans.

Au surplus, à l’été 2008, grâce à une subvention du Fonds culturel régional de la MRC de Roussillon, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine distribuait gratuitement dans tous les foyers de La Prairie, un cahier couleur de vingt-quatre pages destiné à informer la population sur l’existence des maisons patrimoniales sises en dehors de l’arrondissement historique. Des 23 maisons illustrées, la maison Sainte-Marie n’existe plus et une autre, située sur le chemin de Saint-Jean et inhabitée depuis un an, est en sursis de destruction.

Nul ne peut affecter l’ignorance.

LA NOUVELLE LOI

Cet automne, l’Assemblée nationale du Québec adoptait une nouvelle loi sur le patrimoine, loi qui a valeur officielle depuis le 1er novembre 2012. Cette dernière élargit de façon importante le concept de patrimoine et permet aux municipalités de citer ou de classer des bâtiments historiques.

Article 127. Une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local du patrimoine, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.

Nous reconnaissons que cette façon de procéder doit être exceptionnelle et n’est pas la plus souhaitable, tant pour le propriétaire que pour un éventuel acheteur. Que faire alors ?

La loi prévoit également, sans le rendre impératif, la création d’un conseil local du patrimoine. Ce conseil, créé par un règlement, est composé de trois membres, dont l’un est choisi parmi les conseillers municipaux. Les deux autres membres sont nommés et leur mandat ne peut dépasser deux ans. La municipalité peut cependant statuer que le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme joue le rôle de conseil local du patrimoine. Nous insistons donc pour que soit mis sur pied à La Prairie un conseil local du patrimoine autonome non assujetti au comité consultatif d’urbanisme et que les membres nommés soient connus pour leur ardeur à protéger le patrimoine.

De plus, l’article 148 prévoit que « Lorsque le conseil de la municipalité est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière non négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, il peut, pour une période d’au plus 30 jours :

1° ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci ;

2° ordonner la cessation de travaux ou d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières ;

3° ordonner des fouilles archéologiques ;

4° ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer. »

Voilà qui est clair, le conseil municipal peut donc, depuis l’entrée en vigueur de la loi, s’opposer à toute démolition d’un édifice dont le caractère patrimonial est exceptionnel.

LE PAYSAGE PATRIMONIAL

Comme le passé n’est en rien garant de l’avenir et que d’éventuels aménagements sont à prévoir le long des berges de la rivière Saint-Jacques, particulièrement dans le secteur situé en bordure de la rivière et traversé par la piste cyclable, nous exhortons nos élus locaux à se prévaloir du droit de désigner, en collaboration avec la MRC, un ou des paysages culturels patrimoniaux.

À ce sujet, les articles suivants de la nouvelle loi sont clairement définis :

18. La désignation d’un paysage culturel patrimonial doit être demandée par l’ensemble des municipalités locales, des municipalités régionales de comté et des communautés métropolitaines dont le territoire comprend tout ou partie du territoire du paysage visé.

20. Les demanderesses qui ont reçu l’avis de qualification positif du ministre pour l’élaboration d’un plan de conservation ne peuvent obtenir la désignation du paysage culturel patrimonial que si elles élaborent et soumettent au ministre, à sa satisfaction, le plan de conservation qu’elles entendent mettre en œuvre et appliquer en cas de désignation. Celui-ci doit comprendre l’identification du territoire concerné, la description des usages économiques, sociaux et culturels, les mesures de protection et, le cas échéant, de mise en valeur du paysage.

29. Le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil Le mot Conseil désigne ici le Conseil du patrimoine culturel du Québec institué en vertu de l’article 82., classer en tout ou en partie tout bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.

Pourquoi donc ne pas définir au plus tôt le patrimoine, qu’il soit architectural, paysager, culturel, matériel ou immatériel, à protéger à l’intérieur des limites de la municipalité et mettre en place les moyens financiers et autres nécessaires à sa protection. Le temps n’est-il pas venu d’agir dans ce sens?

Bien au fait du changement de perception que cela exige, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine souhaite non seulement la mise en place pressante de ces mesures, mais elle offre son appui inconditionnel et ses ressources pour en faciliter leur élaboration. Conscients que nous sommes d’œuvrer pour le mieux-être des générations futures, nous réitérons une fois encore auprès des élus municipaux l’assurance de notre pleine et entière collaboration dans ce domaine.

- Au jour le jour, novembre 2012

La circonscription électorale fédérale de Lignery

N.D.L.R. Nous vous présentons ici l’ensemble des arguments proposés aux commissaires afin que soit maintenu le nom de Laprairie dans la désignation de la nouvelle circonscription électorale.

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 octobre 2012

Observations présentées par la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM) à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec au sujet du nom proposé pour la circonscription de Lignery.

* * *

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, organisme fondé en 1972, s’oppose fermement au remplacement du nom de la circonscription de Laprairie (La Prairie, Candiac, Saint-Philippe, Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Kahnawake) par celui de Lignery.

Grâce aux nombreuses campagnes de fouilles archéologiques, il est possible de constater que c’est au passage du Sylvicole moyen au Sylvicole supérieur (vers l’an 1300) que s’intensifie la présence amérindienne à La Prairie. Cependant, la région aurait été peu fréquentée par les Amérindiens au cours des deux derniers siècles de la période préhistorique c.-à-d. avant la période de contact avec les Européens. Les Amérindiens seront de nouveau présents à La Prairie durant la première décennie de l’ouverture de la seigneurie (de 1667 à 1676) et de la mission par les Jésuites. Toutefois, la cohabitation avec les colons français sera à l’origine de tant de difficultés qu’en 1676 les Amérindiens et la mission jésuite quitteront le bourg naissant pour s’installer plus à l’ouest sur les rives du Saint-Laurent. Après six déplacements, ils s’établiront de façon définitive sur le site de l’actuel Kahnawake.

En 1611, Champlain remonte le fleuve Saint-Laurent jusqu’aux rapides du Saut Saint-Louis. Devant la rivière Saint-Jacques, il décrit l’endroit comme un lieu de « fortes prairies où se mettent les sauvages quand ils viennent en ce pays ».

Les terres concédées aux Jésuites en 1647 étaient destinées à accueillir les pères en retraite, ainsi qu’à recevoir un village d’Amérindiens convertis. Cependant, à cause des fréquentes attaques des Iroquois, les lieux étaient peu sûrs et ne purent être occupés qu’après la paix établie en juillet 1667 grâce aux interventions des 1 300 soldats du régiment de Carignan-Salières sous les ordres de M. de Tracy. Dès le 4 octobre 1667, les Jésuites obtinrent la permission de la part de Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, de s’établir dans leur seigneurie de La Prairie.

La Prairie est donc, au même titre que Longueuil (1657) et Boucherville (1667), au nombre des établissements le plus anciens du Québec après les villes de Québec (1608), Trois-Rivières (1634) et Montréal (1642).

La seigneurie de La Prairie atteignait deux lieues (5 km) de front le long du fleuve sur autant de profondeur dans les terres et se divisait en deux localités, La Prairie de Saint-Lambert ou Mouille-Pied à l’ouest de Longueuil et La Prairie de la Magdeleine à l’est du Sault-Saint-Louis.

Elle réunissait alors les municipalités actuelles de Saint-Lambert, Saint-Constant, Candiac, Brossard, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Jacques-le-Mineur, etc. Elle était limitée du N-E au S-E par la seigneurie de Longueuil (rue Victoria), au sud et au sud-ouest par la seigneurie de La Salle et celle de Léry, à l’ouest par celle du Sault-Saint-Louis et au nord par le fleuve Saint-Laurent. En profondeur, les terres se rendaient, vers l’arrière-pays, à moins de 8 kilomètres de la rivière Richelieu.

Dès son ouverture et à cause de sa situation géographique, La Prairie est un lieu de passage, de commerce et de contact très fréquenté. Sa position stratégique en fait l’un des postes avancés les plus importants dans la défense de Montréal contre l’iroquoisie et les colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre.

Sauf Kahnawake dont les premiers habitants venaient de la mission de La Prairie, les villes devant faire partie de la circonscription de Lignery sont donc en totalité ou en partie issues de l’ancienne seigneurie de La Prairie : Saint-Constant (1750) dont les trois premières terres du cadastre primitif s’étendent tout entières dans la seigneurie de La Prairie, Saint-Philippe (1751) dont le territoire est amputé de la seigneurie de La Prairie, Delson (1918), Sainte-Catherine constitué en municipalité de paroisse en 1937 par détachements de celles de La Prairie et de Saint-Constant, Candiac créée en 1957 par détachements des territoires de Saint-Philippe, La Prairie, Delson et Saint-Constant.

LA CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE LAPRAIRIE

Malgré de nombreuses modifications à son étendue et à son appellation, le nom de Laprairie a toujours fait partie du nom de la circonscription électorale fédérale depuis la création du Canada en 1867.

Historique des noms de la circonscription :

1867-1896 Laprairie

1896-1935 Laprairie-Napierville

1935-1949 Beauharnois-Laprairie

1949-1968 Châteauguay-Huntingdon-Laprairie

1968-1997 Laprairie

1997-2012 Brossard-Laprairie

Comment alors justifier l’abandon du nom de Laprairie?

LE NOM DE LIGNERY

Le nom de Lignery a été choisi en l’honneur de l’abbé Jacques Marchand Des Ligneries qui fut curé de La Prairie du 1er décembre 1731 au 30 mars 1775, jour de son décès à l’âge de 73 ans. Quoiqu’il ait été un fin lettré, amateur d’art et, dit-on, aimé de tous, nous comprenons mal pourquoi il faudrait donner son nom à la nouvelle circonscription électorale. Sa longévité (44 ans) à la cure de La Prairie n’est pas un fondement suffisant pour faire disparaître le nom de Laprairie. D’ailleurs Jean-Baptiste Boucher dit Belleville occupa la cure de La Prairie durant 43 ans, soit aussi longtemps que Marchand Des Ligneries et, pourtant, nous n’aurions jamais songé à désigner la nouvelle circonscription sous le nom de Boucher-Belleville. La longévité seule serait-elle devenue un motif valable pour passer à l’histoire?

Étonnamment, à la page 2 d’un mémoire déposé le 6 mai 2008 devant la Commission de la représentation électorale du Québec au sujet de la nomination de la nouvelle circonscription électorale, la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery écartait de sa proposition le nom de Lignery pour les motifs imprécis suivants :

Au sujet de Lignery, ce vocable identifiait le territoire de l’ancienne commission scolaire régionale qui englobait, de 1964 à 1986, approximativement le territoire des actuelles MRC de Roussillon et des Jardins-de-Napierville.

Si cet argument était valable il y a quatre ans, nous imaginons qu’il le demeure toujours.

Bref, la seigneurie de La Prairie est à l’origine de la création des municipalités incluses dans la nouvelle circonscription électorale. De plus La Prairie a longtemps été le chef-lieu et le moteur du développement démographique et économique du territoire désigné et en demeure un élément majeur. Son ancienneté et sa riche histoire justifient largement le maintien du nom de Laprairie dans la désignation de la nouvelle circonscription électorale, cela d’autant que les arguments en appui du nom de Lignery sont faibles et contradictoires.

Afin d’éviter toute confusion avec la circonscription électorale provinciale de La Prairie, on pourrait, comme ce fut l’usage durant le 20e siècle, associer le nom de Laprairie à un autre nom significatif comme Laprairie-Sault-Saint-Louis (du nom de la seigneurie voisine de La Prairie-de-la-Magdeleine et des rapides Saint-Louis, cette seigneurie qui selon les Mohawks de Kahnawake devrait leur appartenir), Laprairie-La Salle (du nom de la seigneurie La Salle située au sud de la seigneurie du Sault-Saint-Louis, entre les seigneuries de Beauharnois et de La Prairie-de-la-Magdeleine). Les anciennes seigneuries de La Prairie, Sault-Saint-Louis et La Salle étaient incluses en totalité ou en partie à l’intérieur des limites de la nouvelle circonscription électorale proposée.

P.S. Lors de la présentation de ce mémoire, l’un des commissaires nous fit remarquer que le choix du nom de Lignery visait également à honorer Constant Marchand Des Ligneries. Ce dernier était un officier militaire qui servit principalement dans la région des Grands Lacs. Il est décédé à Trois-Rivières. Ce patronyme est donc sans lien avec la région désignée par la nouvelle circonscription électorale.

- Au jour le jour, octobre 2012

Le régiment de Maisonneuve et le droit de cité

Merci au major (ret) Jacques Coiteux pour sa collaboration à cet article.

Le Régiment de Maisonneuve est originaire de La Prairie et célèbre cette année son 132e anniversaire. Pour une histoire plus détaillée du régiment voir l’article de Denis Pinsonnault dans le Au jour le jour de janvier 2012.

Prétextant des coûts trop élevés liés au maintien des troupes dans sa colonie d’Amérique du Nord, l’armée britannique quittait le Canada en 1871, obligeant ainsi les autorités fédérales à organiser graduellement un corps d’armée canadien. C’est après avoir agi comme officier du détachement volontaire de La Prairie lors de la guerre contre les Fenians Société fondée en 1857 par des Irlandais des États-Unis dans le but d’aider l’Irlande à se libérer de l’Angleterre. Ils firent une incursion au Nouveau-Brunswick en 1866 et deux petites incursions au Québec en 1870., que quelques années plus tard, le 4 juin 1880, Julien Brosseau (1837-1912), alors maire de La Prairie, fonde le 85e Bataillon d’Infanterie. Ce fils d’aubergiste et capitaine d’un navire à vapeur qui faisait la navette entre La Prairie et Montréal devint commandant du bataillon avec le grade de lieutenant-colonel. À ses débuts, cette unité rurale de volontaires comptait 278 hommes réunis en 6 compagnies, dont le corps des officiers était presque entièrement canadien-français.

* * *

Le 26 septembre 1885, les citoyens de ville de La Prairie, fiers de leurs militaires, leur ont présenté deux superbes drapeaux qui avaient été confectionnés par des dames de la localité. C’est aussi à cette époque que la révérende mère Marie Victoire, impressionnée de voir le 85e Bataillon défiler, se serait exclamée : « Regardez ces soldats ! Voyez comme ils ont bon cœur et bon bras ! » C’est de là que provient la fameuse devise du Régiment de Maisonneuve dont ses membres sont si fiers, et qui se lit : « Bon Cœur et Bon Bras ! »

Le 8 mai 1900, le 85e Bataillon devient le 85e Régiment d’infanterie du Canada pour ensuite prendre le nom de Régiment de Maisonneuve, en 1920, rappelant ainsi le nom du fondateur de Montréal, Paul Chomedey, Sieur de Maisonneuve.

De nos jours, le régiment est une unité de réserve des Forces canadiennes spécialisée dans le domaine de l’infanterie légère. Il regroupe des hommes et des femmes qui résident dans la grande région de Montréal. Ses membres incluent des étudiants, des gens d’affaires et des professionnels qui endossent l’uniforme à temps partiel pour s’entraîner afin d’être prêts à servir leurs concitoyens et leur pays en cas de besoin. Ses membres veillent aussi à honorer la mémoire des disparus, au respect de ses traditions, et à défendre l’honneur et la réputation du Régiment de Maisonneuve au sein des Forces canadiennes. Son centre administratif est situé au manège militaire de la rue Cathcart, à Montréal.

Le Régiment continue de s’illustrer au sein de la Première Réserve des Forces armées canadiennes. Ces dernières années, ses membres ont participé à différentes missions outre-mer, notamment en Bosnie, à Haïti, et en Afghanistan. Au pays, le Régiment a aussi été appelé à intervenir pour venir en aide aux sinistrés lors de la tempête de verglas en janvier 1998 et lors des inondations du printemps 2011 à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Ajoutons que le Régiment est la seule unité au Québec à avoir reçu le mandat d’ouvrir une deuxième compagnie d’infanterie sur la Rive-Sud. Cette compagnie, composée d’un effectif de 120 personnes, occupera un nouveau manège militaire à Saint-Hubert dont la construction doit débuter au début de 2013 pour se compléter en 2015. En l’absence de la disponibilité d’un espace suffisant, la construction du manège n’a hélas pu être envisagée à La Prairie.

LE DROIT DE CITÉ

Le 9 septembre dernier, au cours d’une cérémonie haute en couleurs, le Régiment demandait le droit de cité aux autorités de la ville de La Prairie.

L’expression avoir droit de cité, existe depuis l’antiquité et désignait à l’origine l’ensemble des privilèges qui étaient attachés à la qualité de citoyen d’une cité. Chez les Romains, le droit de cité signifiait la reconnaissance de la citoyenneté réservée aux hommes libres. Dans les Cités-États européennes du Moyen Âge, le droit de cité prit un autre sens. Constamment obligées de se défendre contre d’éventuels envahisseurs et des hordes de pillards, les Cités-États étaient entourées de remparts et ne donnaient accès qu’aux groupes armés qui s’étaient montrés dignes de confiance des autorités. Pour mériter un tel honneur, c.-à-d. avoir le droit de circuler librement dans la cité armes à la main, la troupe devait avoir démontré sa valeur et son mérite.

Aujourd’hui, la cérémonie du droit de cité existe toujours. En effet, cet honneur peut être octroyé par les autorités municipales, de temps à autre, à titre de privilège symbolique, à une unité militaire qui a su s’en montrer digne. Dans les faits, le droit de cité permet à l’unité militaire qui en reçoit la faveur, de défiler dans les rues de la ville « baïonnettes aux canons, drapeaux consacrés déployés et tambours battants ».

Bien qu’il soit originaire de La Prairie, le Régiment de Maisonneuve n’y disposait pas encore du droit de cité.

LA CÉRÉMONIE

Voici un bref résumé de la cérémonie qui s’est déroulé à La Prairie par un bel après-midi de septembre dernier. Le tout débute lorsqu’un contingent composé de deux gardes de 30 militaires au centre duquel se retrouve l’escorte aux drapeaux consacrés dont les membres sont revêtus de la grande tenue régimentaire aux vestes rouges et aux casques blancs, se dirige en colonnes de route vers le complexe Saint-Laurent où sont réunis la mairesse et les membres du conseil municipal.

Le commandant du Régiment, le Lcol Stéphane Tremblay, est en tête du Régiment, et son CmdtA, le Maj J.-F. Latreille, ferme la marche. Les baïonnettes sont au fourreau, les drapeaux consacrés sont recouverts, et aucun tambour ou musique ne se font entendre.

Lorsque la troupe arrive près du complexe Saint-Laurent, le chef de police se place symboliquement en travers de sa route afin de lui interdire le passage. Il somme le commandant du Régiment de faire connaître son identité ainsi que celle des gens en armes qui le suivent. Après avoir ordonné aux troupes de s’arrêter, le commandant s’identifie. Le chef de police l’autorise alors à « s’avancer et à se faire reconnaître », puis il lui signifie que le Régiment peut également s’avancer.

Escorté du chef de police, le Lcol Tremblay se dirige ensuite vers l’entrée de la bibliothèque Léo-Lecavalier. Il s’arrête face à la porte et y frappe trois fois avec le pommeau de son sabre. Madame la mairesse Lucie F. Roussel lui ouvre et c’est alors que le Lcol Tremblay décline son identité ainsi que celle de son Régiment.

Madame la mairesse, en compagnie des membres du conseil municipal, prend alors place à l’entrée de la bibliothèque municipale pour y lire une proclamation conférant le droit de cité au Régiment de Maisonneuve. Le commandant du Régiment signifie son acceptation puis retourne prendre place devant ses troupes pour leur donner les mots de commandement dans le but d’exercer pour la première fois leur droit de cité dans la ville de La Prairie. Les membres des deux gardes du Régiment mettent leurs baïonnettes au canon et présentent les armes alors que les officiers de l’escorte aux drapeaux consacrés dégainent les couleurs régimentaires.

Par la suite le commandant du Régiment invite la mairesse, Mme Lucie F. Roussel, à passer en revue le Régiment au son de la musique des Fusilliers Mont-Royal. La revue terminée, baïonnettes au fourreau, les membres du Régiment exécutent trois tirs successifs d’une salve à blanc au rythme de la marche « Le régiment de Sambre et Meuse ».

Après les tirs à blanc, les militaires défilent sur la rue St-Laurent, baïonnette au canon et musique en tête, puis tournent à gauche sur la rue St-Jean avant de terminer leur marche face à l’église, devant le site de fondation et premier poste d’entraînement du Régiment durant la décennie 1880.

Lorsque le commandant, ses officiers, ses sous-officiers sont de retour à la bibliothèque Léo-Lecavalier, afin d’attester de l’honneur qui vient d’être accordé, la mairesse invite le commandant Tremblay à signer les deux parchemins officiels qui contiennent le texte de la proclamation du droit de cité. Suit la signature du livre d’or de la ville par les nombreux invités. Honneur au Régiment de Maisonneuve qui est enfin de retour dans la ville qui l’a vu naître.

- Au jour le jour, octobre 2012

Des changements importants à la SHLM

Suite à la démission de Mme Linda Belleau, trésorière au sein du C.A. de la SHLM, les membres du C.A. ont résolu de coopter M. Alain Pomminville en remplacement de la démissionnaire. M. Pomminville est un résidant de La Prairie qui agit déjà à titre de trésorier pour l’A.Q.D.R. LAPRAIRIE, une association qui compte plus de 300 membres. M. Pomminville y assure la tenue de livre et la coordination avec la SHQ en lien avec deux résidences de 16 logements pour personnes à faible revenu. Le mandat de notre nouveau trésorier se poursuivra jusqu’en mars 2014.

Grâce à une aide financière de 4 000,00 $, don de Desjardins Caisse La Prairie, M. Robert Mailhot, responsable de l’informatique, installera sous peu 7 nouveaux ordinateurs dans nos locaux. Ce nouveau matériel remplacera des ordinateurs devenus désuets. Le tout est fait dans le but de faciliter les recherches aux nombreux généalogistes qui se présentent chez nous.

Gaétan Bourdages, président

- Au jour le jour, septembre 2012

Soyons fiers

Il existe de nos jours très peu de sociétés d’histoire au Québec qui peuvent se vanter de fêter leur 40e anniversaire. Créé en 1972, notre organisme a, depuis ses débuts, joué un rôle majeur dans la protection du patrimoine bâti et dans la création d’activités et de publications destinées à mettre en valeur et à faire connaître l’arrondissement historique de La Prairie.

Ce travail considérable a été et est toujours l’œuvre de nombreux bénévoles. Bien qu’il s’avère fastidieux, voire impossible, de dresser la liste de tout ce qui a été fait, force est de reconnaître que la production est impressionnante et mérite d’être soulignée.

La présence du plus grand nombre possible de nos membres au souper du 40e anniversaire du 3 novembre prochain serait à nos yeux une belle façon de manifester combien chacun apprécie le travail accompli et combien nous sommes fiers d’appartenir à un organisme aussi actif, mais dont la pérennité exige une vigilance et un appui constant.

Faisons en sorte de remplir la salle au soir du souper anniversaire. Nous vous attendons en grand nombre en compagnie de vos parents et amis.

Gaétan Bourdages,

président

- Au jour le jour, mai 2012

Nouvelles brèves

La façade du Vieux Marché est maintenant ornée d’une bannière rappelant le 150e anniversaire de l’édifice. En filigrane, l’étendard rappelle aux passants qu’une partie du rez-de-chaussée servait à loger à l’origine la première caserne de pompiers de La Prairie. Afin de souligner l’événement, nous vous proposons, à compter du 10 juin, une exposition sur l’histoire des pompiers depuis le milieu du 19e siècle. L’exhibition de matériel ancien relié à la lutte aux incendies a été rendue possible grâce à la collaboration de M. Luc Drolet de la Fondation du Musée des Pompiers du Québec. On y trouvera des objets susceptibles de ravir tant les enfants que les adultes.

Desjardins Caisse La Prairie a fait don à notre organisme d’un chèque de 4 000 $ destiné au renouvellement de notre parc informatique.

Ne ratez pas notre vente annuelle de livres usagés les 31 mai et 1er, 2 et 3 juin prochains. Une invitation spéciale à nos membres le 31 mai à 17 h.

À noter à votre agenda : le 3 novembre prochain, nous soulignerons le 40e anniversaire de notre Société par un souper conférence. Nous vous attendons en grand nombre.

Organisez votre table avec vos amis !

Gaétan Bourdages, président

- Au jour le jour, avril 2012

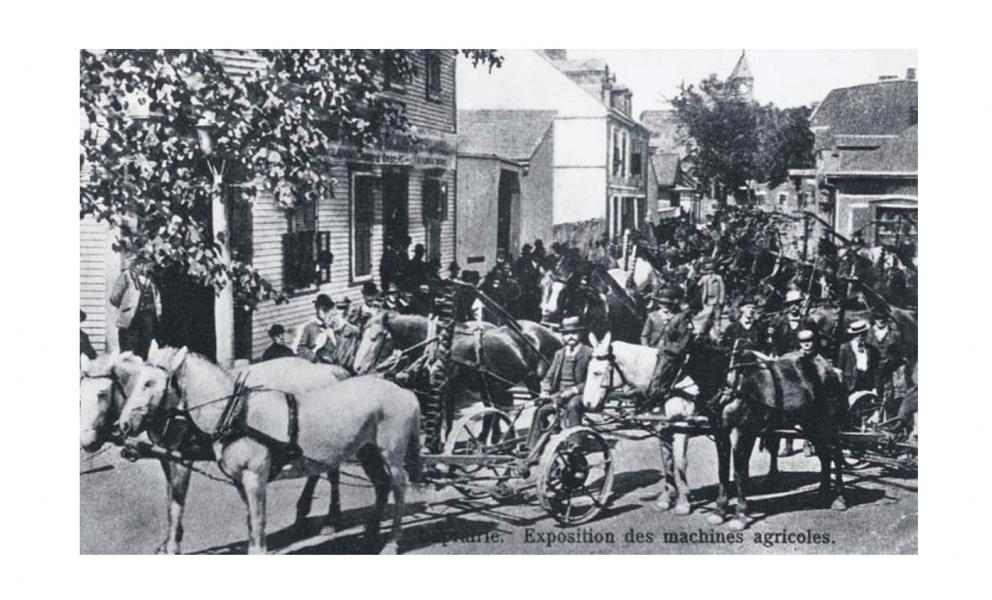

La Société d’agriculture du comté de La Prairie

LES ORIGINES

Les journaux de l’époque nous apprennent que des Sociétés d’agriculture existaient à Montréal et à Québec dès la seconde décennie du 19e siècle. Les premières expositions agricoles auraient eu lieu sur les Plaines d’Abraham, à Québec, en 1818 et 1819. Par la suite, vers 1840, les sociétés d’agriculture prolifèrent.

En 1827, l’Assemblée législative du Québec avait réservé une place du marché sur la partie ouest de la Place d’Youville à Montréal, à l’endroit même où le marché Sainte-Anne sera inauguré en 1834. Une partie de l’espace voisin servira à accueillir des expositions agricoles. C’est là qu’est organisée en 1828 une exposition de bestiaux au cours de laquelle de nombreux prix furent distribués, dont plusieurs pour d’excellents fromages.

La Société d’agriculture du comté de La Prairie (au niveau de l’organisation agricole, l’immense comté de Huntingdon était, au 19e siècle, divisé en deux secteurs dont l’un deviendra le comté de La Prairie) verra le jour le 12 avril 1846 Journal d’agriculture et transactions de la Société d’agriculture du Bas-Canada, Volume 5, 1852, page 195. avec, comme premier président, M. William Cleghorn de Saint-Philippe. La Société couvre de nos jours tout le territoire du comté de La Prairie (Saint-Jacques-le-Mineur, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Philippe, Saint-Isidore et Saint-Mathieu). Elle regroupe 220 membres qui, bien que la loi fixe la cotisation à 2 $, paient une cotisation volontaire annuelle de 6 $.

LA MISSION ET LES MOYENS

Autrefois florissantes dans tout le Québec, le nombre de sociétés d’agriculture actives a largement diminué depuis un quart de siècle. En 1999, le gouvernement de la province obligea les sociétés d’agriculture à s’incorporer. Ce changement forcera la disparition de nombreuses sociétés déjà peu actives et peu fortunées ; des 71 sociétés existantes, une vingtaine seulement ont survécu.

La mission et les pouvoirs des sociétés d’agriculture du Québec sont définis par une loi provinciale. Le but premier des sociétés de comté est d’encourager l’amélioration de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de la mécanique, de l’industrie manufacturière et domestique et des œuvres d’art. Afin de réaliser leur mission, les sociétés peuvent :

- tenir des assemblées pour discuter et entendre des conférences sur des sujets se rattachant à la théorie et à la pratique de la culture ;

- encourager la circulation des journaux d’agriculture ;

- offrir des prix pour des essais sur des questions de théorie ou de pratique agricole ;

- se procurer des animaux de belle race, de nouvelles variétés de plantes et de graines, et des grains de semence des meilleures espèces ;

- organiser des parties de labour, des concours de récoltes et des concours pour les terres les mieux cultivées ;

- et tenir des expositions agricoles.

Dans le comté de La Prairie, la Société cherche à réunir des membres cultivateurs autour de différents concours : cultures (maïs, soya, céréales, luzerne, etc.), labours, fermes fleuries et protection des terres. Des prix sont distribués annuellement aux plus méritants dans chaque catégorie. En 2011, le concours de labours a eu lieu à La Prairie dans le rang Saint-Raphaël et, selon un principe de rotation, Saint-Philippe accueillera celui de 2012.

Les prix sont remis aux cultivateurs participants lors d’une rencontre annuelle qui a lieu le dernier samedi de novembre.

LES COURSES DE CHEVAUX

Au Québec, l’activité agricole et les courses de chevaux ont toujours été très liées. On sait de façon certaine que, dès 1828 et sans doute avant, de telles courses ont été organisées à Montréal. Le journal La Minerve du 16 septembre 1830 nous informe qu’il y aura à La Prairie des courses de chevaux : « Le public est informé que les Courses de Laprairie auront lieu mercredi le 22 du courant, sur l’ancienne carrière (?) où il y aura quatre courses chaque jour pendant trois jours. Des chevaux canadiens seuls pourront concourir. Aucun cheval qui aura remporté aucun prix ne sera admis. Les règles des courses à être faites par les directeurs. » L’édition du 5 août 1844 du même journal indique qu’il y avait des courses de chevaux dans la commune et que certains se plaignaient que les paris étaient arrangés. La compagnie de chemins de fer Champlain & Saint-Laurent fera en sorte de coordonner les horaires des traversiers et des trains avec ceux des courses de chevaux. Les courses se poursuivront à La Prairie de façon plus ou moins continue pendant de nombreuses décennies.

C’est le succès populaire des courses qui explique que le conseil municipal de La Prairie adopte le règlement suivant le 7 juillet 1913 ; « il est proposé par l’échevin Henri Brossard, appuyé par l’échevin Noé Poupart et unanimement résolu que le conseil de la ville de La Prairie approuve le projet de la Société d’Agriculture d’établir un terrain d’exposition permanente avec constructions et rond de course, dans la Commune, près du Cimetière, pourvu que le terrain soit à au moins 100 pieds du chemin de St Jean, une exemption de taxes est accordée à ladite Société pour le plus long terme que la loi le permet suivant l’article 518, des cités et villes 1903. » Archives de la ville de La Prairie.

La Société d’agriculture n’étant pas encore propriétaire de ces terrains, ils avaient dû être prêtés par les Jésuites pour l’établissement du rond de course. S’agissait-il d’une entente à l’amiable entre les parties ? Au sujet du lot 673 (ancien cadastre), l’index aux immeubles ne fait nulle part mention, pour l’époque, d’un contrat de vente ou de bail entre la Compagnie de Jésus et la Société d’agriculture.

L’endroit est bien fréquenté puisque en 1915 le Grand Tronc met à la disposition du public un train de 15 wagons qui part de Montréal tous les jours où il y a des courses. En 1917, Le 20 octobre 1917, bail entre la Société d’agriculture et la Société du Parc Édouard VII, contrat no 22669. la Société loue ces terrains à la Société du Parc Édouard VII pour des courses de chevaux. Le bail précise que les bâtisses construites pour les courses resteront au bout de 5 ans propriété de la Société d’agriculture. Le 30 juillet 1918, bail à James O’Hara et associés, contrat no 23026.

En juillet 1922, la piste, maintenant connue sous l’appellation de Kempton Jockey Club, subit d’importantes améliorations qui en font une piste moderne et modèle. Les estrades sont régulièrement envahies par une foule de Montréalais. Il existe encore de nos jours à Londres un célèbre site de courses de chevaux appelé Kempton Park.

1953, UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Selon M. Georges Lussier, les Jésuites La Compagnie de Jésus (les Jésuites), anciens seigneurs de la seigneurie de La Prairie, était toujours demeurée propriétaires des terrains de la commune. voulurent obtenir, en 1953, une faveur (Bill no 204, loi concernant la Compagnie de Jésus) du premier ministre Duplessis. Ce dernier a acquiescé à leur demande à la condition qu’ils vendent une partie de la commune à la Société d’agriculture, à titre « de compensation partielle pour la perte des droits de pâturage des censitaires ». Selon M. Ildège Brosseau, in Le Bastion, 1984, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Selon la loi citée plus haut, une société d’agriculture a le pouvoir d’acquérir et de posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle et peut les vendre, les louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 81 hectares à la fois.

Grâce à une subvention du gouvernement provincial, un terrain de 1 217 000 pieds carrés, partie de la commune, est donc acheté le 11 juillet 1953 au coût de 6 000 $. Contrat Paul Boucher no 43269. Par cette transaction, la Société d’agriculture devient un important propriétaire foncier. Une partie de ce terrain sera ensuite cédée à la fabrique pour l’agrandissement du cimetière.

Fin juillet 1953, un incendie majeur vient bouleverser les plans des administrateurs de la Société d’agriculture : « samedi soir dernier, des centaines de personnes ont vu, dans l’espace d’une heure, le feu détruire la vieille estrade du terrain de course. Les pompiers de La Prairie ont été impuissants à contrôler l’incendie qui s’est propagé dans l’espace de quelques minutes. Tout ce qu’ils ont pu faire a été de protéger les maisons des cultivateurs qui se trouvaient à une centaine de pieds de l’incendie. Cette estrade fut bâtie en 1918 et est venue bien près d’être détruite une quinzaine d’années plus tard quand une tornade emportait le toit dans un champ voisin. On la répara et huit ans plus tard la foudre à son tour en fit des siennes ; un coin s’effondra.

La Société d’Agriculture du comté de La Prairie dut en assumer les dommages et depuis l’estrade a toujours rendu de grands services pour les courses et les expositions. C’était le lieu où se trouvait le restaurant et où les ouvrages étaient exposés.

Cette estrade qui contenait quelque deux mille personnes assises, sera regrettée de tout le monde. » Journal L’Éveil, édition du 30 juillet 1953. Les dégâts ont été évalués à environ 15 000 $.

Ne restait plus à la Société d’agriculture qu’à trouver une nouvelle façon de mettre en valeur et de rentabiliser cet immense terrain vague dont elle est maintenant propriétaire. On optera pour la location des espaces, un choix qui assure la pérennité de l’organisme pour de nombreuses décennies.

LES LOCATAIRES

De 1959 à 1968 Le 2 février 1959, bail pour 10 ans à M. Léo Perreault, contrat no 53595., M. Léo Perreault loue l’ancien local d’artisanat de la Société d’agriculture qu’il sous-loue à M. Fowley. Ce bâtiment, qui est aujourd’hui le Restaurant des jardiniers maraîchers, était à l’époque plus éloigné du chemin de Saint-Jean. M. Fowley y organisera pendant plusieurs années des courses de « stock-car ». Comme la poussière soulevée par les voitures cause des désagréments, on l’obligera à asphalter la piste de course.

Plus d’une décennie après un essai infructueux de l’échevin Tessier, qui en octobre 1930 avait présenté une proposition non secondée, à l’effet d’ouvrir le Marché de la rue Sainte-Marie aux cultivateur, l’Association des jardiniers maraîchers fut créée en 1945. En 1968, le terrain qui servait pour les courses automobiles est loué aux jardiniers maraîchers qui souhaitaient y construire un entrepôt où les marchés de Montréal seraient venus s’approvisionner. L’affaire n’a pas été conclue et, en 1972, on construisit la marquise actuelle.

C’est en 1977 que messieurs Conrad Sauvageau et Jean-Marc Parent louent pour 5 ans, à bail renouvelable, l’ancien local d’artisanat pour y installer un restaurant devenu célèbre à travers toute la Rive-Sud pour ses repas de poulet et de frites.

L’entreprise d’horticulture et d’aménagement paysager J.J. Faucher occupe à bail 350 000 pieds carrés. Notons que, en mai 1991, la Ville de La Prairie signifia par huissier à la Société d’agriculture l’imposition d’une réserve sur une partie du lot désigné autrefois sous le no 673, située sur le chemin de Saint-Jean. En vertu du règlement no 886-M adopté en février de la même année, le conseil municipal décréta cette réserve d’une superficie de 2 636,8 mètres carrés « pour fins de parc et de terrain de jeux, et particulièrement pour permettre de compléter la piste de ski de randonnée aménagée dans le secteur Le Grand Boisé ».

En avril 1994, la municipalité procéda à l’acquisition du lot mis en réserve pour la somme de 45 000 $. Au tournant des années 2000, la ville de La Prairie loua les espaces du parc Place de la famille jusqu’en 2048, soit 375 000 pieds carrés qui jusqu’alors étaient demeurés inoccupés. Le chalet actuel fut construit en juin 2004.

On comprendra facilement que la vente ou la location de sites aussi importants génèrent des revenus appréciables pour la Société d’agriculture. La majeure partie de ces fonds est retournée aux membres cultivateurs. Des dons sont effectués aux hôpitaux de Saint-Jean, Charles-Lemoyne et Anna Laberge. Elle verse également 500 $ par année à chacune des paroisses et accorde une aide financière à certains organismes pour les jeunes.

Finalement, selon la loi, nulle partie des deniers appartenant à telle société ne doit être employée au paiement de salaire ou d’allocation mais il peut être alloué au secrétaire-trésorier une somme n’excédant pas 10 % des recettes brutes, pourvu que cette somme n’excède pas 500 $, au lieu et place de tout salaire.

GEORGES LUSSIER

Il est difficile aujourd’hui d’établir l’histoire ancienne de la Société d’agriculture car, en 1938, à l’époque où M. Raoul Lussier en était le secrétaire-trésorier, sa maison du rang Saint-Claude a été rasée par un incendie et toutes les archives de la Société ont été détruites.

M. Roméo Ste-Marie fut secrétaire-trésorier de 1951 au 9 novembre 1966, date de son décès. Proposé par M. Ricardo Tremblay, monsieur Georges Lussier a occupé les fonctions de secrétaire-trésorier du 22 novembre 1966 jusqu’à sa retraite en octobre 2006. Un long périple de 40 ans pour ce menuisier de métier.

Georges Lussier, un résident de Saint- Philippe aujourd’hui âgé de 92 ans, possède une excellente mémoire et raconte volontiers les efforts qu’il a consentis au cours de son mandat pour mettre en valeur cette superficie d’un peu plus de 33 arpents carrés bornés au nord par le chemin de Saint-Jean, en profondeur par le terrain occupé par les Frères de l’Instruction chrétienne et à l’ouest par le cimetière. Les terrains de la Société sont évalués aujourd’hui à plus de 8 millions de dollars.

Homme d’action, M. Lussier a également été directeur et président du Club Optimiste de Saint-Philippe, conseiller municipal, marguillier et commissaire d’école. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait reçu la médaille du lieutenant-gouverneur ainsi que le Prix du bénévolat du Canada.

Depuis la retraite de Georges Lussier, c’est M. Roland Desnoyers de La Prairie qui assure la relève à titre de secrétaire-trésorier de la Société d’agriculture. M. Desnoyers affirme fièrement qu’il n’hésite pas à consulter régulièrement son mentor au sujet des orientations à donner à l’organisme.

Longue vie à la Société d’agriculture du comté de La Prairie.

- Au jour le jour, février 2012

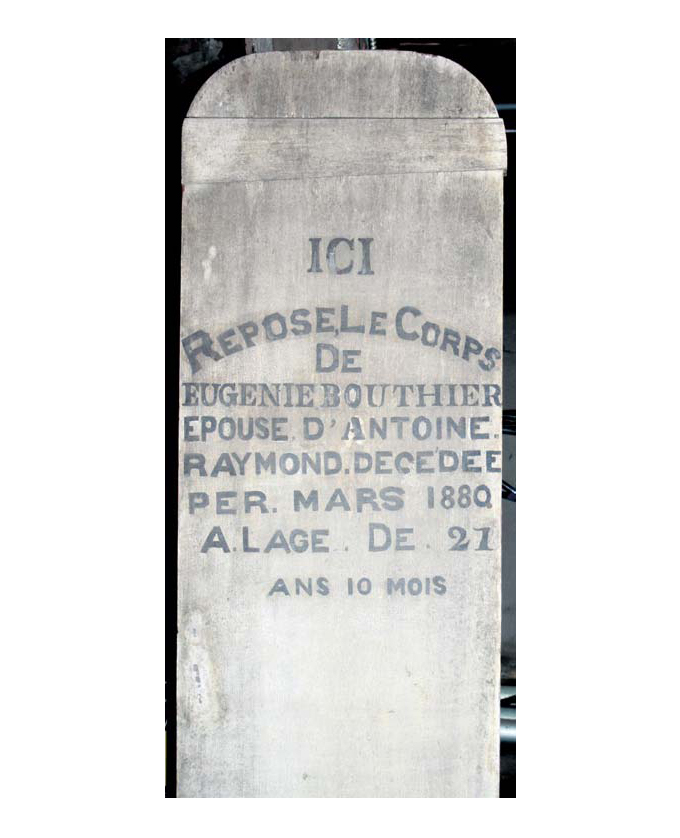

Les lieux de sépultures à la Nativité

1689 – le cimetière de la première église de La Prairie

Après la distribution par les Jésuites des quarante premières concessions au printemps de 1668, Français et Amérindiens cohabitent à La Prairie car l’emplacement abrite également une mission amérindienne. Jusqu’à leur départ de La Prairie en 1676, les Amérindiens auraient habité un village avec « rues », grande place et une chapelle dotée d’une cloche. Nous ne pouvons affirmer s’il s’agissait là du même village que les Français. Il y eut sans doute une modeste chapelle avant la construction du manoir des seigneurs jésuites, mais nous ignorons tout de son emplacement. Ce qui est certain c’est que, dès l’ouverture du manoir des seigneurs jésuites, la chapelle occupe une pièce située à une extrémité du bâtiment et elle est fréquentée tant par les Français que par les « Sauvages ». La décision d’ériger une première église coïncidera avec l’arrivée des Sulpiciens à la cure de La Prairie en 1686.

Deux ans après la construction de cette première église, un bâtiment de bois situé à l’intérieur du bastion nord-est du fort, un cimetière paroissial est aménagé en marge extérieure nord de l’enceinte. Les registres paroissiaux, ouverts avec la fondation de la paroisse en 1670, montrent que près de cinquante paroissiens ont été inhumés à La Prairie avant cette date. « Les Curez feront exacts à écrire dans un Livre, les noms, surnoms, les qualitez & les Paroisses des Défunts, enfans & adultes. » [1]

Fait étonnant, les registres paroissiaux indiquent que Jacques Lemoine, originaire de Châteauguay, aurait été enterré dans l’église de La Prairie en 1701. Or la modeste église de bois n’avait pas de soubassement.

Le périmètre exact de ce premier cimetière demeure toutefois inconnu à ce jour. Il est également possible que « les Sauvages chrétiens » aient été inhumés dans un petit cimetière réservé à leur usage, puisqu’ils auraient habité un village autre que celui des Français, sans doute à proximité de la rivière Saint-Jacques. À leur départ de La Prairie en 1676, ils étaient plus de 200.

Selon une illustration de Jean-Baptiste Franquelin [2], les sépultures du premier cimetière de Québec, sans être alignées, étaient marquées d’une croix de bois et le cimetière était entouré d’une solide clôture de bois. Il devait en être ainsi à La Prairie.

Retenons que « … à l’époque la Nouvelle-France, par exemple, la présence de la mort était non seulement très marquée mais elle était de surcroît soulignée par les discours des clercs et par diverses pratiques religieuses destinées à influencer le comportement quotidien du chrétien. » [3]

1705 – une première église de pierre

La construction de la première église en pierre, en 1705, n’entraîne pas de modifications radicales au cimetière. Agrandi une première fois en 1702, le site d’inhumation demeure en effet confiné à l’extérieur de l’enceinte et donc, détaché du corps de l’église. On sait toutefois que des défunts sont dès lors inhumés dans le soubassement du nouveau bâtiment, une pratique alors commune et réservée à l’origine aux membres du clergé, à l’élite et à des individus qui se sont distingués par leur piété. Pourtant « Comme il est certain que les Eglises n’ont pas été bâties pour servir de Sepulture aux Fideles, les Curez prendront soin d’exciter leurs Paroissiens à ne pas demander par leurs Testamens d’y être enterrez. » [4]

On ne connaît pas la date précise de la disparition de la palissade du fort qui s’interpose longtemps entre l’église et le cimetière paroissial. On peut présumer que c’est la précarité de l’enceinte qui, en 1766, incite les paroissiens à ériger un premier mur de pierre autour du cimetière, des travaux qui s’accompagnent de corvées destinées à rehausser le site afin de le préserver des inondations qui affectent fréquemment le village.

« Nous déclarons que les Cimetières doivent toujours être separez par de bonne clôtures, des lieux profanes. » [5]

En 1817, le cimetière est à nouveau agrandi et pourvu d’un mur d’enclos en pierre qui atteint 9 pieds. Le village est alors prospère et l’agrandissement vient répondre aux besoins d’une population croissante, une pression sans doute accentuée par l’interdiction, en 1801, des inhumations sous l’église; le manque d’espace et les odeurs nauséabondes ayant contribué à cette prohibition. Malgré divers travaux d’agrandissement, l’église demeure petite et recèle déjà au moins 58 sépultures, posant un véritable défi non seulement de gestion de l’espace, mais de salubrité.

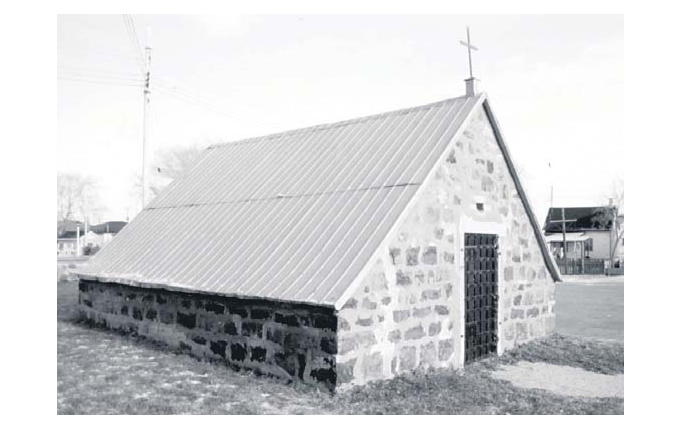

Au début du 19e siècle, on pratiquait la cérémonie de la levée du corps à domicile, ce qui obligeait le prêtre, le chantre et les enfants de chœur à se déplacer. Comme plusieurs habitaient loin, certaines paroisses jugèrent qu’il devenait plus simple de pratiquer la levée du corps en transportant le corps du défunt dans une chapelle des morts située près de l’église paroissiale.

C’est ainsi que, à La Prairie, lors de l’inauguration du nouveau presbytère en 1813, le vieux presbytère est crié et vendu à Joseph Tremblay pour 750 Livres, l’argent étant destiné à construire une chapelle des morts. La chapelle sera érigée en 1820, son clocher, recouvert de fer blanc et surmonté d’une petite croix, porte une cloche ayant coûté 234 Livres qu’on retrouvera plus tard sur la maison de la charité (Sœurs de la Providence). En 1866, lors de la construction du nouveau couvent de la Congrégation de Notre-Dame, on profite de la proximité des matériaux pour rebâtir la chapelle des morts, sans doute en brique. Nous ignorons cependant son emplacement exact et à quel moment cette chapelle a été détruite. Une photographie de la fin du 19e siècle nous permet de croire qu’elle était située entre l’église et le couvent de la Congrégation de Notre-Dame.

En 1834, on confie à Casimir Dupuy la tâche de construire un charnier, un petit ouvrage en pierre à l’origine surmonté d’un clocher et coiffé d’un coq, qui permettait d’entreposer temporairement les dépouilles en période de gel. [6]

« Fait à noter, chaque cimetière avait normalement une section non consacrée réservée aux enfants morts sans baptême, aux inconnus et aux suicidés. À l’entrée du cimetière, il était courant d’ériger une statue représentant l’ange du jugement dernier qui sonnait la trompette de la résurrection des morts. » [7]

1841 – l’église actuelle

En 1841, l’église actuelle est construite en partie sur le cimetière d’origine et en partie sur la crypte de l’église précédente. Le nouveau bâtiment, très vaste, est pourvu d’une crypte et permet de reprendre les inhumations en soubassement ou « ad sanctos », c’est-à-dire auprès des saints, mais réduit considérablement la superficie du cimetière paroissial qui entoure désormais l’arrière du bâtiment. Les membres du clergé étaient enterrés sous le chœur.

Dans le cimetière, on voudra rappeler la mémoire du défunt en plantant une simple croix de bois et, plus tard, on verra apparaître des monuments funéraires de bois ou de pierre, reflets du statut social de la personne décédée. En 1880, la présence à La Praire de la « manufacture de marbre artificiel pour monuments funéraires », nous permet de croire qu’il a dû y avoir, à l’époque, plusieurs de ces pierres tombales dans le cimetière local.

En 1843, le défi posé par la gestion de l’espace impose l’adoption de règles strictes pour la disposition des corps. D’abord, il est décidé que le cimetière encombré de sépultures ne serait pas agrandi mais exhaussé de trois pieds par voie de corvées. Désormais, les tombes ne seraient plus placées çà et là sans ordre mais par rangs suivant le plan adopté. Vu le prix élevé des terrains, on opte, non pas d’agrandir le cimetière, mais de l’exhausser de trois pieds. Enfin, les familles qui ont des pierres tombales placées dans le cimetière seront invitées à les retirer. [8]

D’ailleurs en 1855, le bedeau se voit imposer des règles précises qui témoignent des problèmes posés par la faible superficie des lieux : il creusera les fosses des défunts à trois pieds pour les enfants et quatre pieds pour les adultes. Si, en creusant une fosse, il rencontre un cercueil conservé et non décomposé, il ne le dérangera pas mais creusera à côté. Si un cercueil ainsi rencontré est brisé et pourri, il pourra, vu l’exiguïté du terrain du cimetière, extraire les ossements et les débris du cercueil pour faire la fosse qu’il creusera alors à quatre pieds et demi afin de mettre au fond ces débris ou restes qu’il couvrira de terre pour qu’il n’en paraisse rien pour blesser la sensibilité des parents ou des amis. [9] Enfin, au 1er mai de chaque année, le bedeau met dans une fosse commune les corps contenus dans le charnier et, dans une fosse individuelle, ceux dont on lui aura payé un écu pour ce privilège.

Au fil des ans, le cimetière est rehaussé à maintes reprises et son mur délimitant rénové et élevé en conséquence.

L’assemblée de fabrique prend connaissance en 1877 d’une ordonnance de Mgr Édouard Fabre concernant les sépultures dans l’église : comme il n’est « guère possible de faire des fosses dans votre église à la profondeur voulue par la loi sans détruire celles qui y ont déjà été faites », il est donc résolu de faire préparer des voûtes en brique dans la cave de l’église pour la sépulture des défunts et de voir à ce qu’il y ait des voûtes préparées tant pour les adultes que pour les enfants.

Comme il n’est pas possible d’agrandir et vu la saturation de l’espace, Mgr Fabre, évêque du diocèse de Montréal, ordonne en 1884 que la paroisse se dote d’un nouveau cimetière. En 1886, le Bureau de santé de Montréal impose également l’arrêt des inhumations sur le site, les eaux de ruissellement menaçant la santé des citoyens.

Lors de la réunion du conseil municipal du 23 mai 1887, « il est résolu unanimement que le secrétaire soit chargé de notifier l’inspecteur de voirie qu’il doit faire nettoyer le cours d’eau partant en arrière du cimetière, traversant l’ancien chemin de St-Jean et allant se décharger dans le cours d’eau Cloville (?), sous le plus court délai, par les propriétaires des terrains qui y passent leurs eaux. »

Malgré ces bonnes intentions des élus municipaux, en octobre 1890, messire Bourgeault, curé de la paroisse, soumet que le cours d’eau qui passe en bas des terrains du presbytère et de la fabrique a besoin d’être nettoyé et, d’un accord unanime, le conseil municipal décide de le faire nettoyer.

Le nouveau cimetière n’est toutefois ouvert qu’en 1890 alors que les registres paroissiaux indiquent que la dernière inhumation en crypte aurait été pratiquée en 1928. Entre 1689 et 1889, on estime à 11 125 le nombre d’individus inhumés sur le site.

En mai 1891, les marguilliers décident que le bedeau devra à l’avenir entretenir le nouveau et l’ancien cimetière. Il est également adopté à l’unanimité que monsieur le curé Bourgeault « soit autorisé à demander aux honorables juges de la Cour Supérieure l’autorisation nécessaire pour permettre l’exhumation des corps, soit de l’ancien cimetière, soit de la cave de l’église, pour les transporter et les faire inhumer dans le nouveau cimetière et ce, pour aussi longtemps et autant de cas qu’il sera nécessaire ».

« Nous défendons de déterrer aucun corps, sous quelque prétexte que ce soit, sans nôtre permission. » [10]

Après 1900, les pierres tombales et les croix du vieux cimetière sont demeurées en place jusqu’à ce que la négligence oblige à les enlever. Les marguilliers tiennent à préciser que :

« Nous espérons qu’il sera vu à redresser les tombes et les croix du vieux cimetière. Le respect pour les défunts en fait une obligation pour les familles de la paroisse. »

L’église demeurant un lieu de culte actif, les témoins visuels explicites de l’existence de l’ancien cimetière sont ainsi sans doute disparus progressivement sans créer d’offense et aucun document n’indique l’application d’une procédure de translation des restes vers le nouveau cimetière.

* * *

[1] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 290. « Le Rituel de Saint-Vallier connut deux éditions en 1703, une première qui comptait 604 pages et une seconde où les corrections apportées donnèrent un volume de 671 pages. Dans sa lettre de présentation, l’évêque met l’accent sur les objectifs de l’ouvrage : "Vous y trouverez des maximes sûres et uniformes, par lesquelles vous pourrez décider tous les doutes et les difficultés qui se trouveraient dans l’administration des sacrements, & dans la conduite des âmes. (…) Nous vous les donnons en forme d’instructions que Nous avons joint au Rituel romain, afin que vous ayez dans le même livre" Le Rituel de Saint-Vallier demeura en usage jusqu’en 1836, alors que l’évêque de l’époque présentait un projet de nouveau rituel. » Jacques Lacoursière, historien.

Voir au sujet du Rituel le texte de Claudette paru dans le Au jour le jour de janvier 1996.

[2] Tiré de : Cartouche de la carte de l’Amérique septentrionale […] contenant le pays du Canada ou Nouvelle-France, la Louisiane, la Floride […] (détail). Gravure de Jean-Baptiste Franquelin, 1688.

[3] Y. Hébert, « Les rites funéraires d’autrefois » dans Y. Hébert et A. Franck, la mort au fil du temps. La famille Normand, un siècle de pratique funéraire, Montmagny, Productions Laurent Normand, inc., 2002, p. 35-47.

[4] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 189.

[5] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 188.

[6] 1834 : Payé 1824 L au sr Casimir Dupuy pour la bâtisse du charnier, 72 L pour le clocher du charnier, 12 L pour le coq du charnier et 3 L pour un poteau pour appuyer la porte de fer du charnier.

[7] Y. Hébert, œuvre citée plus haut.

[8] Cahier des comptes et délibérations des marguilliers.

[9] Cahier des comptes et délibérations des marguilliers.

[10] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 188.