- Au jour le jour, décembre 2013

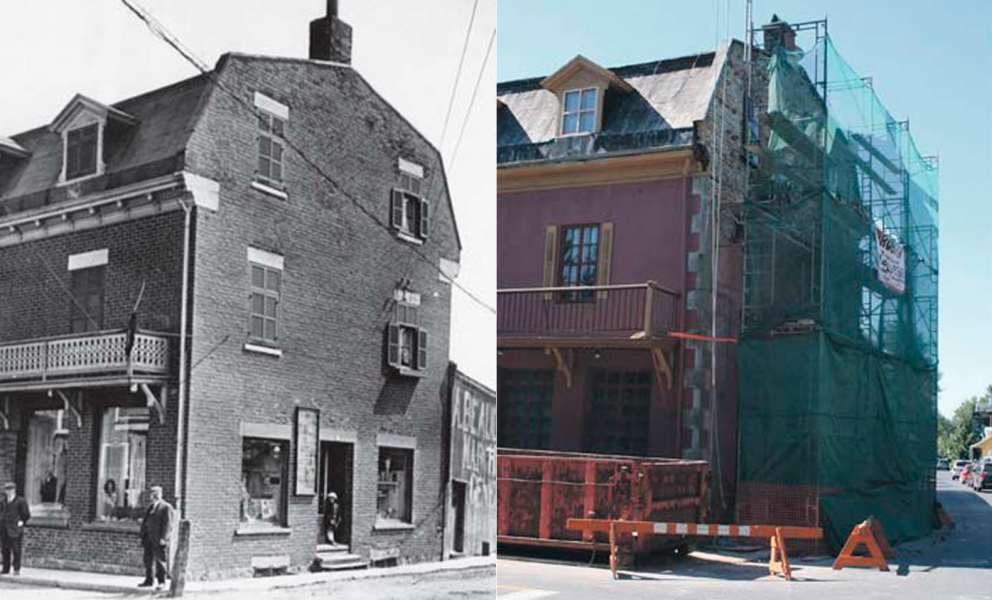

Travaux d’urgence

Au cours de l’automne dernier les nouveaux propriétaires de l’édifice portant les numéros d’immeuble 102, 104 et 106, rue Saint-Georges ont dû procéder à des travaux d’urgence, car le mur donnant sur la rue Saint-Ignace menaçait de s’effondrer. D’importantes remises à neuf ont également été effectuées à l’intérieur des deux logements situés à l’étage.

Cette maison a été construite en 1815 par Aimable Leclerc, forgeron. Entre 1850 et 1870, le bâtiment servait d’école normale pour les jeunes gens doués qui y étudiaient en préparation à leur tâche d’instituteurs. Le rez-de-chaussée a longtemps servi de magasin général.

- Au jour le jour, décembre 2013

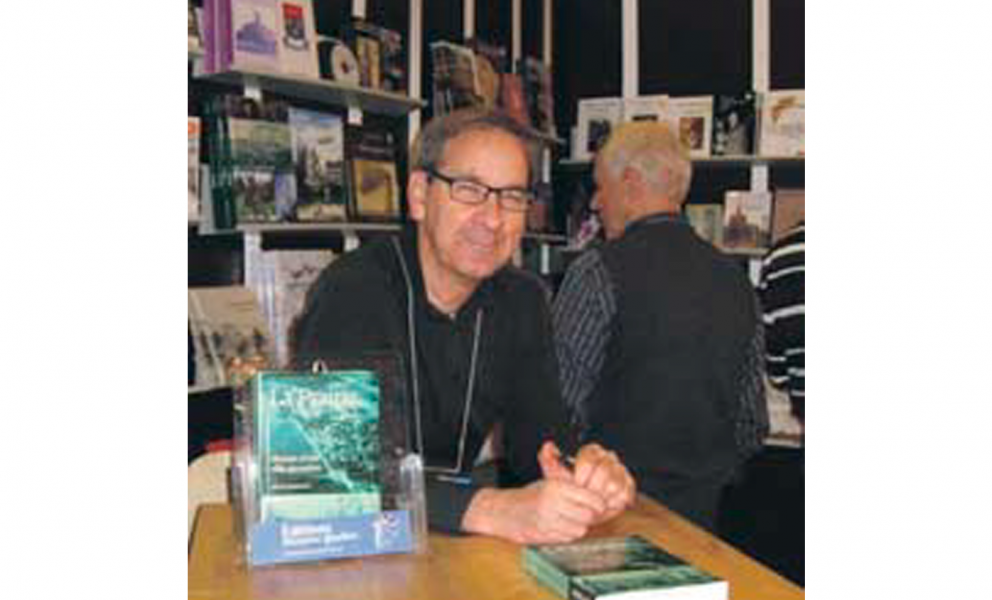

La SHLM au Salon du livre de Montréal

Le 23 novembre dernier, M. Gaétan Bourdages, auteur du livre « La Prairie – Histoire d’une ville pionnière », a eu la possibilité d’aller présenter sa plus récente publication au Salon du livre de Montréal à la Place Bonaventure. Installé bien à la vue dans le stand de la Fédération Histoire Québec, M. Bourdages a eu le plaisir de rencontrer des dizaines de personnes très intéressantes. Cependant, compte tenu de la présence de plusieurs centaines de stands d’éditeurs et de l’attrait de nombreuses vedettes de la littérature québécoise, la concurrence était forte et, en conséquence, les ventes du nouveau livre sur La Prairie se sont avérées plutôt modestes.

Malgré tout, ce fut une expérience très enrichissante.

- Au jour le jour, novembre 2013

Semaine de la généalogie

Du 23 au 30 novembre prochain, le Club de généalogie de la SHLM participera de façon active à la semaine de la généalogie. Afin d’intéresser les adolescents aux éléments de la généalogie, les 25 et 26 novembre, quelques membres du Club visiteront deux établissements scolaires de la région, soit l’école secondaire La Magdeleine de La Prairie et le Collège Charles-Lemoyne de Sainte-Catherine. De 18 h à 21 h, les 25, 26 et 28 novembre, nous ouvrirons nos portes aux étudiants afin de leur permettre de participer au concours « Cap sur mes ancêtres » de la Semaine nationale de la généalogie. L’objectif du concours est de les amener à la SHLM et de leur permettre de reconstituer quatre générations de leur arbre généalogique avec l’aide de nos bénévoles et des banques de données disponibles.

- Au jour le jour, novembre 2013

Roger Lupien, le barbier de La Prairie (suite)

Soucieux de bien loger sa jeune famille, M. Lupien avait, en février 1966, acheté pour 500,00 $, une solide maison qui devait être détruite pour permettre la construction de voies d’accès au pont Champlain. Le transport de la maison, l’excavation et les fondations coûtèrent au total 2 200,00 $ au nouveau propriétaire. Après l’avoir séparée de son garage, la maison fut transportée par M. Potvin via l’autoroute 132 et la rue Saint-Henri pour être installée au 581, rue Saint-Paul. Cet emplacement était le seul disponible dans le périmètre de ce qui fut durant plusieurs décennies un ancien cimetière protestant. Est-il utile de préciser que le docteur Lavallée s’était assuré de faire exhumer tous les restes humains avant qu’on y construise des maisons.

Père de cinq enfants au moment de l’incendie de la rue Sainte-Marie, M. Lupien se voyait donc obligé de s’installer ailleurs afin de continuer à gagner sa vie. Ayant tout perdu dans les flammes et aucun autre emplacement n’étant disponible sur la rue Sainte-Marie, Roger Lupien souhaite poursuivre son métier dans le salon de la maison familiale rue Saint-Paul. Or, les règlements municipaux de l’époque interdisent une telle pratique. Les voisins acceptent donc de signer une pétition réclamant que le conseil de ville autorise l’ouverture du salon de barbier dans la résidence de ce dernier. Avec l’appui du maire et de plusieurs conseillers, l’affaire connut un dénouement heureux.

Séance du conseil du 5 janvier 1970

« Il est donné communication d’une lettre de monsieur Roger Lupien formulant une demande pour un permis d’affaires, afin d’opérer un salon de barbier sur la rue St-Paul, en la Ville de La Prairie. »

« Le conseiller Paul Godin donne avis de motion de la présentation d’un règlement, à une séance subséquente du conseil, pour amender le règlement de construction et de zonage numéro 269, afin d’autoriser les commerces de salon de coiffure pour dames ou de coiffeur pour hommes dans les zones résidentielles unifamiliales. »

Plein d’entregent et d’un naturel discret, M. Lupien savait écouter ses clients avec tact. Véritable confessionnal, tout se réglait au salon de Roger Lupien : politique municipale et provinciale, secrets de famille, chicanes de couple, maladies, etc.

N’essayez surtout pas de l’amener à révéler quelques secrets, Roger Lupien respecte la règle d’or des coiffeurs et des chauffeurs de taxi : motus et bouche cousue.

À 83 ans, le barbier de La Prairie jouit d’une excellente santé. Visiblement heureux après 60 ans de métier et des milliers de clients, le « barbier de La Prairie » pratique toujours son métier avec passion et compte même de nouveaux clients. Nous lui souhaitons de poursuivre pendant encore de nombreuses années, surtout que, de nos jours, une coupe de cheveux à 11 $ est une véritable aubaine.

- Au jour le jour, novembre 2013

Vente de livres usagés

Notre comité chargé de la vente de livres usagés a repris ses activités. Vous pouvez déposer vos livres au local de la SHLM les mardis, mercredis et jeudis entre 10 h et 17 h.

Une boîte de dépôt est également disponible à l’entrée de la bibliothèque Léo-Lecavalier.

Nous vous prions de ne pas déposer d’encyclopédies ou de livres en mauvais état.

- Au jour le jour, novembre 2013

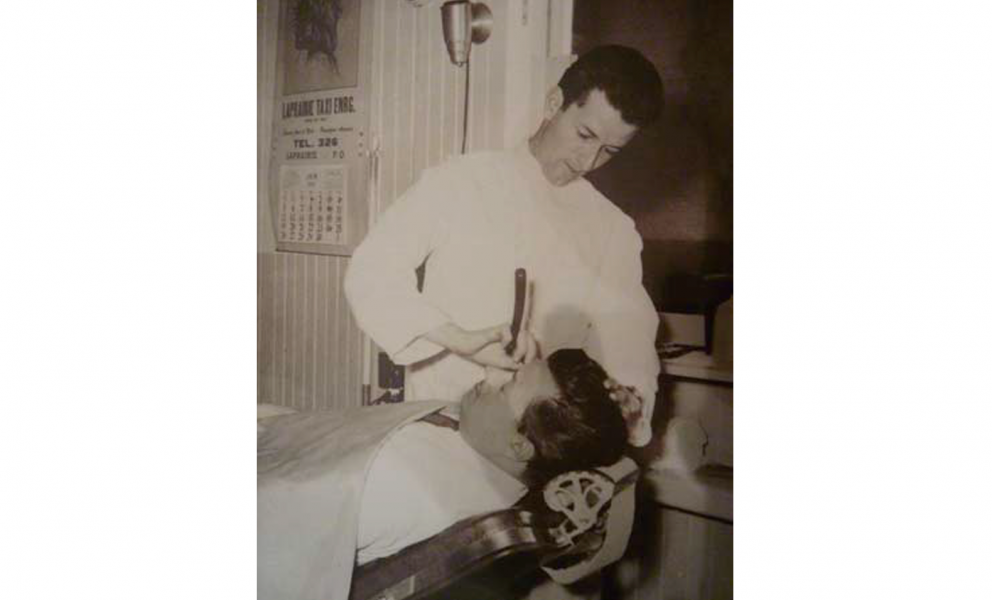

Roger Lupien, le barbier de La Prairie

N.D.L.R. Merci à M. Antonio Tavares pour sa généreuse collaboration à cet article.

Originaire de Sainte-Perpétue près de Drummondville, au début de la décennie 1950, Roger Lupien travaillait dans la construction à Montréal. À l’époque, le travail de journalier était peu mécanisé et il fallait trimer dur pour gagner de maigres salaires, surtout quand on était sur le « moineauSolide boîte de bois munie d’un long manche qui servait à transporter les briques ou le mortier. Il fallait beaucoup de force et d’endurance pour grimper dans les échelles avec un tel poids sur l’épaule. L’usage du moineau était une tâche très difficile et dangereuse pour les travailleurs de la construction. ». Soucieuse de son avenir, une personne de son entourage lui suggéra d’adopter un métier plus payant et moins exigeant physiquement. C’est alors que le jeune Lupien résolut de s’initier au métier de barbier chez un barbier de la rue Saint-Laurent à Montréal.

Ayant à peine complété sa formation, en juillet 1953, il ouvre un salon de barbier dans une pièce qui avait servi jusqu’alors de boudoir dans la maison de M. William Ayotte située sur la rue Saint-Georges. Sise près de l’ancien bureau de poste, cette maison a été plus tard achetée et démolie par l’entreprise de produits alimentaires Rose et Laflamme. La coupe de cheveux coûtait 0,40 $ et le loyer mensuel 35,00 $.

Peu avant l’ouverture de ce premier salon, l’ancien barbier et photographe Victor Lamarre lui avait proposé de lui vendre son vieux matériel, dont une magnifique chaise de bois. M. Lupien déclina l’offre, préférant démarrer son entreprise avec du matériel neuf.

En mai 1954, de retour de son voyage de noces, le jeune barbier déménage son salon au 235, rue Sainte-Marie, dans un édifice appartenant à monsieur Bourdon face à l’hôtel Tourist. Ce nouveau salon était situé à quelques enjambées de l’ancien salon de barbier de Roger Papy, dans un bâtiment très étroit à deux étages, et dont la partie arrière était habitée par la famille de M. Montpetit. M. Papy se préoccupait peu de la propreté de son commerce et, après quelques années d’existence, les services de santé n’eurent d’autre choix que de l’obliger à fermer son salon.

Séance du conseil municipal du 2 avril 1951

Le secrétaire-trésorier donne lecture de l’ordonnance adressée à monsieur Roger Papy concernant le salon de coiffure qu’il opère.

En 1966, la municipalité exproprie le 235, rue Sainte-Marie qui est démoli pour céder la place à un stationnement.

Séance du conseil municipal du 18 octobre 1967

« En ce qui concerne le projet d’établissement d’un terrain pour fi ns de stationnement, rue Ste-Marie, le greffier donne communication d’une offre de Mme Valéda Spénard de louer le terrain adjacent à sa propriété pour une année au prix de $800.00, d’une offre de monsieur Domina Potvin de vendre à la Ville l’emplacement de l’ancien magasin Arthur PotvinÉdifice aujourd’hui occupé par le restaurant Le Vieux Fort. , y compris magasin, cour, hangar et autres bâtiments pour le prix de $38,000.00, et d’une offre de Mme E.B. Normandin de vendre à la Ville sa propriété située à 231, 233 et 235 rue Ste-Marie au prix de $12,000.00. »

Nonobstant ces propositions, « L’échevin Gérard Péladeau donne avis de motion de la présentation d’un règlement, à une séance subséquente du conseil, pourvoyant à l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation de l’immeuble portant les numéros Partie 105, Partie 107 et le numéro 109 du cadastre du Village de Laprairie, pour servir à l’établissement d’un terrain de stationnement, comprenant l’exécution de travaux de pavage et d’aménagement dudit terrain et travaux connexes et à rencontrer la perte sur la vente d’obligations à être émises et les autres dépenses contingentes en rapport avec ledit règlement, ainsi qu’à emprunter au moyen d’une émission d’obligations la somme approximative de $20,000.00 pour les fins dudit règlement. »

M. Lupien se voit donc forcé de déménager à nouveau son commerce. Il se transporte plus au sud-ouest sur la rue Sainte-Marie, dans un bâtiment qui abrite déjà le restaurant de madame Morand. Hélas, dans la soirée du 23 décembre 1969, un terrible incendie, causé par de l’huile de cuisson, rase l’édifice. Lors de cet incendie, une fillette d’une dizaine d’années subira de très graves brûlures. Le beau-frère du barbier, ainsi que Jean Desautels, son beau-père, réussiront à sauver des flammes l’enseigne de barbier qui trône encore aujourd’hui devant le 581, de la rue Saint-Paul.

À peu près disparu du paysage commercial actuel, le pôle bleu, blanc et rouge des barbiers a des origines très anciennes. Les chirurgiens-barbiers pratiquèrent des saignées pendant longtemps. Le patient tenait dans sa main droite un bâton autour duquel on enroulait une bande de tissu, ce qui permettait de maintenir le bras à l’horizontale et facilitait la saignée. Ceci explique que les bandes blanches symbolisent les bandages et les rouges, la couleur du sang lors des saignées. Avec le temps, l’enseigne tricolore est devenue un outil commun à toutes les boutiques de barbiers, et a contribué à identifier facilement l’endroit.

- Au jour le jour, novembre 2013

Membre honoré 2013

À l’occasion de son souper annuel du 26 octobre dernier, la SHLM a désigné M. Robert Mailhot à titre de membre honoré pour l’année 2013. À travers ses compétences et sa grande disponibilité, M. Robert Mailhot a rendu d’importants services à notre organisme en s’assurant, durant de nombreuses années, du bon fonctionnement de notre parc informatique. Merci et félicitations au récipiendaire.

Les photos du souper annuel sont disponibles à l’adresse suivante : https://picasaweb.google.com/shlm.laprairie/SHLM_41e

- Au jour le jour, octobre 2013

Visite au Musée d’archéologie de Roussillon (suite)

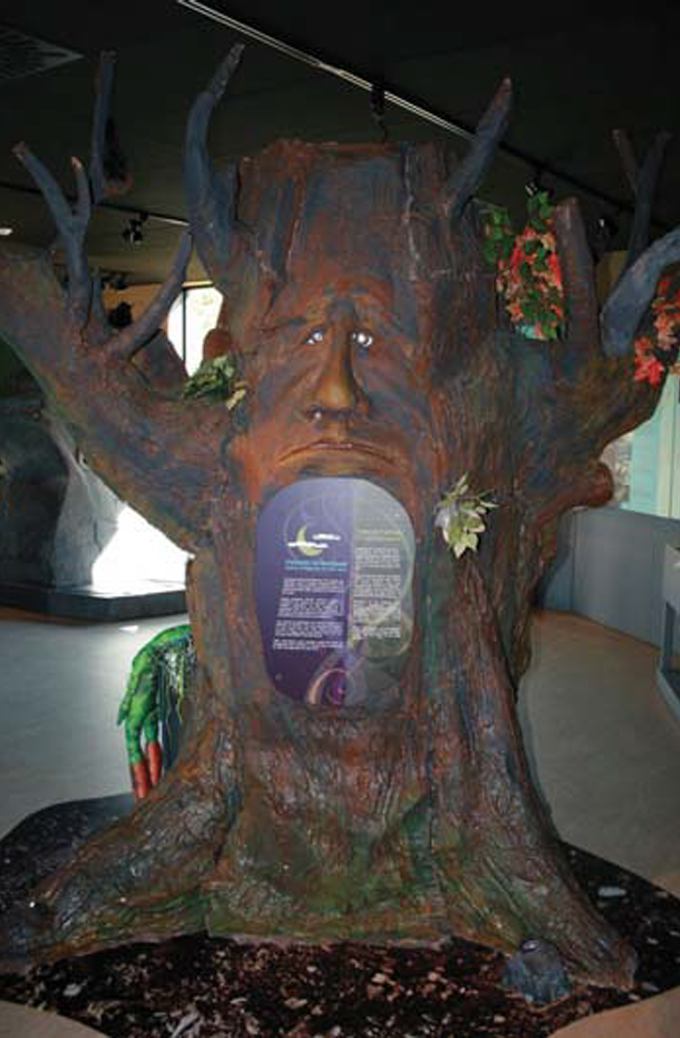

Aux artefacts qui témoignent de ces différents périodes historiques, s’ajoutent deux grands bacs de sable destinés à faire découvrir aux enfants les principes de base des fouilles archéologiques.

Quant à l’exposition temporaire, moins savante et plus ludique, elle invite le visiteur à parcourir les histoires fantastiques ainsi que les mythes et légendes de chez-nous. Les enfants peuvent y écouter les histoires de conteurs d’ici, prendre place dans le canot de la chasse-galerie ou encore s’installer dans une cabine téléphonique pour y enregistrer leur propre récit imaginaire. Les plus âgés s’attarderont sans doute devant la vitrine qui présente les différents outils du chasseur de créatures maléfiques.

Le sous-sol de l’édifice abrite une réserve de plusieurs centaines d’artefacts tirés des nombreuses campagnes de fouilles archéologiques des trente-cinq dernières années. Ces objets sont réservés à l’étude par des étudiants en archéologie. Plusieurs de ces articles pourraient également servir à des conférences d’initiation à l’archéologie dans les écoles et les sociétés d’histoire de la MRC de Roussillon.

Bref, malgré quelques lacunes, l’endroit est agréable et bien aménagé. Une explication sur le pourquoi de la présence d’un musée d’archéologie à La Prairie s’impose d’entrée de jeu, d’autant qu’une majorité des artefacts proviennent du sous-sol du site patrimonial déclaré. Pourtant les textes de présentation sont muets à ce sujet. De plus, il est clair que pour apprécier pleinement la valeur et les enseignements de l’exposition permanente (c’est-à-dire l’exposition archéologique), le visiteur gagnerait à opter pour une visite guidée. Difficile pour un non initié de s’y retrouver sans quelques explications supplémentaires.

Notons également au passage que les inscriptions identifiant les divers artefacts gagneraient à être plus visibles et l’éclairage devra à certains endroits être réorienté à certains endroits de façon à ne pas éblouir les visiteurs lorsqu’on regarde les objets exposés dans les vitrines. Les textes de présentation sont de qualité inégale. Certains, d’ailleurs, recèlent quelques imprécisions et souffrent de la volonté évidente du rédacteur de nommer au moins une fois chacune des municipalités de la MRC.

L’endroit mérite d’être visité pour l’accueil, la qualité et le contenu des expositions. La présence dans le Vieux La Prairie d’un musée régional marque un jalon dans le développement des activités culturelles de la MRC. Avec le temps et quelques ajustements, le Musée d’archéologie de Roussillon deviendra un arrêt incontournable pour toute personne manifestant quelque intérêt pour l’histoire et l’archéologie.

- Au jour le jour, octobre 2013

Musée d’archéologie de Roussillon

Situé au 214, rue Saint-Ignace à l’intérieur du site patrimonial déclaré, le musée sera ouvert les samedis et dimanches de 9 h 30 à 16 h30, jusqu’au 23 juin 2014. Du lundi au vendredi, le musée accueille des groupes sur réservation au 450-984-1066.

- Au jour le jour, octobre 2013

Souper annuel

Souper annuel le 26 octobre à 18 h au Complexe Saint-Laurent

500, rue Saint-Laurent, La Prairie

Au menu : méchoui de porc à volonté et vin

Organisez votre table de 8 personnes

Prix : 40 $ par personne

Les billets sont disponibles auprès de notre coordonnatrice Mme Johanne Doyle.

Tél : 450-659-1393