- Au jour le jour, septembre 2014

Hommage à Madame Lucie F. Roussel

–Mairesse de La Prairie de 2005 à 2014 –

Madame Lucie F. Roussel est décédée prématurément le 20 juillet dernier à son chalet de Stratford dans les Cantons de l’Est. Sa disparition soudaine a semé la consternation au sein du conseil municipal ainsi que parmi les employés de la ville et chez l’ensemble des citoyens. Conseillère municipale de 1999 jusqu’en 2005, année de son élection à la mairie, Mme Roussel avait de nombreux amis et elle était appréciée d’un très grand nombre d’électeurs.

Malgré la terrible épreuve de la mort subite de son époux il y a quelques années, un deuil qui avait sérieusement affecté sa santé, Mme Roussel était demeurée fidèle au poste. À travers toutes ces années, elle s’était montrée accueillante, généreuse, dynamique et constamment préoccupée par l’état de « sa ville ».

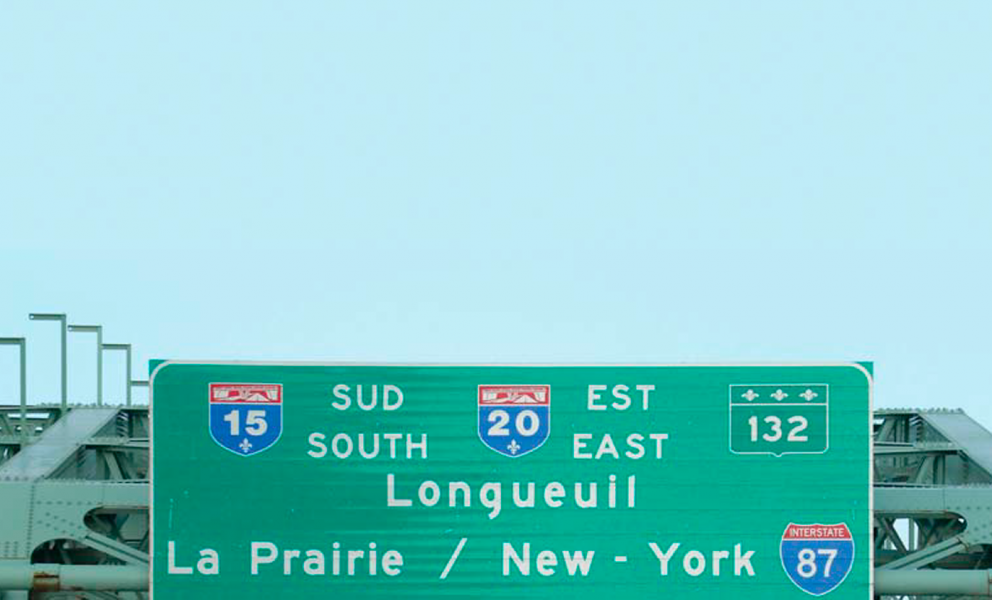

Lors des élections provinciales de septembre 2012, notre mairesse s’était portée candidate pour le comté de La Prairie sous la bannière du parti libéral de Jean Charest. Or, elle perdit ses élections aux mains de Stéphane Le Bouyonnec de la Coalition avenir Québec. Pourtant, tous savaient qu’elle était une candidate de choix et qu’elle possédait l’expérience et la compétence nécessaires pour occuper le poste de député. Nous devions apprendre par la suite que sa défaite était due en partie au fait que de nombreux citoyens et citoyennes de La Prairie lui avaient avoué avoir voté pour un autre candidat au poste de député parce qu’ils souhaitaient ardemment conserver leur mairesse. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait été réélue par acclamation à la mairie lors des élections municipales du 3 novembre 2013. Cela ne démontre-t-il pas que nous ne savons pas toujours combien nous sommes aimés ?

Visiblement sensible à l’importance de la mise en valeur du Vieux La Prairie et à la conservation du patrimoine bâti, la mairesse de La Prairie a toujours prêté une oreille attentive aux demandes des membres du conseil d’administration de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. Notre mairesse savait écouter.

Citons à preuve :

• l’enfouissement des fils dans les rues du site patrimonial déclaré ;

• l’inauguration en septembre 2013 et à la suite d’années d’efforts, du Musée d’archéologie de Roussillon situé rue Saint-Ignace, dans l’ancien édifice du Bureau d’enregistrement du comté ;

• l’adoption du règlement 1344-M visant la protection de 42 bâtiments à valeur patrimoniale situés à l’extérieur du site patrimonial déclaré du Vieux-La Prairie, règlement fondé sur les recommandations du macro-inventaire dressé par l’architecte Michel Létourneau ;

• le maintien de la subvention annuelle accordée à la SHLM, une aide financière sans laquelle notre organisme ne saurait survivre décemment et qui nous permet de poursuivre notre mission de recherche, de protection du patrimoine et de diffusion auprès de la population.

Personnellement, nous avons particulièrement été touchés par sa participation assidue au souper annuel de la Société d’histoire et surtout par sa présence, en octobre 2013, au lancement du livre « La Prairie – Histoire d’une ville pionnière ».

Madame Roussel n’était pas qu’une partenaire, elle était une véritable amie de la SHLM et son départ nous attriste profondément. Nous sommes persuadés que la personne qui occupera sous peu le poste de maire ou de mairesse de La Prairie saura tisser avec la Société d’histoire les mêmes liens de confiance, d’écoute et d’amitié.

- Au jour le jour, juin 2014

Nouveau membre au C.A.

Lors de l’assemblée générale annuelle du 18 mars dernier, M. Marc-André Gaudreau avait été élu par acclamation au sein du conseil d’administration de la SHLM pour un mandat de deux ans. Or peu de temps après son élection, M. Gaudreau a dû quitter son poste au sein du C.A. pour des raisons personnelles. En conséquence, lors de leur rencontre mensuelle du 10 juin 2014, les membres du C.A. ont résolu de coopter M. Jean-Pierre Labelle au sein du conseil. M. Labelle y occupera les fonctions de trésorier.

L’implication de M. Labelle au sein du comité de la vente de livres usagés l’a convaincu de s’impliquer plus à fond et de poursuivre le travail accompli par les bénévoles. Il souhaite par ses idées contribuer à l’évolution de la SHLM.

De plus, M. Labelle espère depuis longtemps vivre l’expérience d’une participation au sein d’un comité de gestion.

Tous nos voeux de succès l’accompagnent.

- Au jour le jour, juin 2014

Vente annuelle de livres usagés

Au cours du week-end des 1er, 2, 3 et 4 mai dernier, la SHLM tenait, dans ses locaux du 249, rue Sainte-Marie, sa vente annuelle de livres usagés. L’événement a encore une fois connu un immense succès et l’objectif de vendre plus de 3 500 livres a été atteint. Nos plus sincères remerciements aux nombreux bénévoles du comité de la vente de livres pour les sept mois de travaux préparatoires et la tenue de la vente durant quatre jours.

- Au jour le jour, juin 2014

Fédération québécoise des Sociétés de généalogie

Lors du conseil de généalogie organisé par la FQSG (Fédération québécoise des Sociétés de généalogie) à Sherbrooke le 3 mai dernier, M. Jean L’Heureux, un ancien président de la SHLM, a reçu le prix Renaud-Brochu pour l’excellence de son bénévolat en généalogie au sein de notre organisme. Toutes nos félicitations à M. L’Heureux! Au cours de ce même conseil de généalogie, M. Stéphane Tremblay, l’actuel président de la SHLM a été élu par acclamation au poste d’administrateur du conseil d’administration de la FQSG.

- Au jour le jour, juin 2014

Guides étudiants et exposition

Grâce à une généreuse subvention de l’organisme « Emplois d’été Canada », la SHLM a récemment procédé à l’emploi de trois guides étudiants pour l’été 2014. Ces guides sont, Camille Amyot, Marianne Bissonnette et Alexandre Boivin. L’essentiel de leur travail consistera à accueillir les visiteurs et à les guider à la fois dans notre exposition estivale sur « La grande histoire du petit cheval de bois » par Denis Gauthier ou encore à leur proposer une visite commentée du site patrimonial protégé (arrondissement historique).

Inauguration de l’exposition

Le samedi 14 juin 2014 à 10 h au 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Pour renseignements : 450-659-1393

- Au jour le jour, mai 2014

Bijouterie Guy Serres

Dernier né d’une famille de quatre enfants (Aurore, Marie-Antoinette, Jean Roch et Guy), Guy Serres a vu le jour à La Prairie en 1935. Fils d’Alice Legrand et de Roch Serres, le jeune Guy a dû quitter La Prairie à l’âge d’un an puisque son père venait de racheter l’hôtel Le Relais Terrapin situé sur la rue Saint-Charles à Longueuil. Roch Serres avait déjà été propriétaire du même hôtel (un ancien relais de diligences) de 1920 à 1925. Hélas, après six autres années au Terrapin, désemparé par le décès de son fils aîné âgé de dix-huit ans, M. Serres dut se résoudre à vendre l’hôtel à nouveau.

Le jeune Jean Roch, suite à une longue randonnée à vélo sous la pluie, avait contacté une « tuberculose galopante » ou phtysieLa tuberculose galopante ou phtysie détruit le tissu pulmonaire en quelques mois. à la laquelle il ne survécut que quelques mois dans un sanatorium de Sainte-Agathe-des-Monts Ouvert en 1908, ce sanatorium fut le premier au Québec. .

C’est ainsi que la famille revint à La Prairie et que Joseph Guy entreprit son cours primaire à l’Académie Saint-Joseph dirigée par les FrèresRasée par les flammes dans la nuit du 3 janvier 1978, l’école était située à l’angle du chemin de Saint-Jean et de la rue Saint-Ignace. de l’Instruction chrétienne. Sa cinquième année complétée, le futur horloger se vit à nouveau contraint de quitter La Prairie puisque son père avait fait l’acquisition d’une taverne à Montréal. Il compléta donc sa sixième et sa septième année à Saint-StanislasL’école primaire Jacques-Marquette devint l’école secondaire Saint-Stanislas de 1929 à 1966. L’ESSS était la fierté des Frères de l’Instruction chrétienne dans toute la province de Québec. avant d’entreprendre son cours classique au Collège Sainte-Marie dirigé par les Jésuites. Le cours classique durait huit ans (Éléments latins, Syntaxe, Méthode, Versification, Belles-lettres, Rhétorique, Philo-I et Philo II) et menait à la prêtrise ou encore à l’université vers des professions dites libérales : droit, médecine, architecture etc.

La voie était donc toute tracée puisque Guy voulait devenir architecte. Or, en Belles-lettres, cette fois au Collège Brébeuf, on lui fi t clairement savoir, sans doute un peu tardivement, que le cours classique ne lui convenait pas. Fort en mathématiques, le futur horloger résolut de s’inscrire dans une école privée afin de suivre en un an un cours accéléré qui devait lui ouvrir les portes de l’école d’architecture. Or, le cours terminé, il apprit, non sans amertume, que l’Université de Montréal ne reconnaissait pas la formation donnée par cette école. Il aurait pu poursuivre sa formation en entreprenant des études en architecture à l’Université McGill mais, en ce début des années 1950, l’immersion dans un milieu totalement anglophone l’intimidait.

Guidé par sa soeur AuroreAurore Martin, du nom de son époux, a oeuvré comme bénévole à la SHLM durant plusieurs années. , son aînée de quinze ans qui était une véritable mère pour lui, Guy Serres entreprit de se chercher une nouvelle orientation professionnelle. Il opta pour la bijouterie puisque le métier alliait l’habileté manuelle et l’art du dessin. C’est ainsi qu’il s’inscrit à l’Institut d’horlogerie et de bijouterie du Canada, situé sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Au cours de cette année de formation, il apprend la bijouterie durant le jour et s’initie aux secrets de l’horlogerie en soirée.

Après avoir oeuvré durant trois ans dans le domaine, M. Serres ouvre en 1958 sa première boutique au 242, chemin de Saint-Jean. En juin 1964, dans l’église Notre-Dame du Sacré-Coeur, le jeune bijoutier épouse Louise Dumontet (Guillaume et Juliette Lemieux), originaire de Brosseau. Le père de Louise possédait des terres sur le chemin des Prairies et fut, en décembre 1950, parmi les membres fondateurs de la Caisse populaire de La Prairie. Les jeunes mariés habitèrent durant quelques temps un petit logement situé à l’arrière de la boutique. Deux enfants naîtront de cette union, Nathalie l’aînée et Yanick né en 1970. À l’époque, Aurore, la soeur aînée de Guy, habitait à l’étage au-dessus du commerce.

Les affaires vont bien jusqu’à ce jour néfaste de septembre 1968, un vendredi 13 à 13 heures, alors que deux jeunes hommes se livrent à un cambriolage majeur. Les pertes sont si importantes que le propriétaire se voit forcé d’écouler le matériel restant durant un an et contraint de mettre fin aux activités de son commerce le 12 septembre 1969.

Ironie du sort ou acte prémédité, à la fin du mois de septembre 1969, la bijouterie Larose ouvre ses portes au 408 rue Sainte-Élisabeth (aujourd’hui boulevard Taschereau). Qui plus est, ce local était le voisin immédiat de l’emplacement actuel de la Bijouterie Guy Serres.

Orphelin de son commerce, de 1969 à 1972, Guy Serres perfectionne son savoir-faire au sein d’un important atelier de réparation, de fabrication et d’importation de Montréal où il agit à titre de contrôleur de la qualité. On lui confi ait notamment la responsabilité d’inspecter pas moins de 500 à 600 bijoux par jour. Des années riches en expertise et en apprentissages.

Fort d’une quinzaine d’années d’expérience dans la bijouterie, Guy Serres décide en décembre 1972 de redémarrer son commerce au sous-sol du 874, rue Sainte-Élisabeth. Une heureuse décision puisque cette époque, qualifiée aujourd’hui « des années folles de la bijouterie », allait permettre à l’entreprise de redémarrer sur des fondations très solides.

Au fil des années, la bijouterie se construit une solide réputation d’honnêteté et de qualité de ses produits. Hélas, le 10 septembre 1981, le malheur frappe à nouveau. Deux hommes, armés d’un révolver et d’une fausse bombe, font irruption dans le commerce et s’emparent de plus de 200 000 $ de bijoux.

Voici comment les journaux de l’époque relatèrent l’incident :

« Les suspects, très élégamment vêtus, ont pénétré dans la bijouterie Guy Serres, du 874 boulevard Sainte-Élizabeth, vers 17h15, à la manière de simples clients.

Une fois à l’intérieur, les gredins n’ont toutefois par tardé à dévoiler leur intention, et c’est l’arme braquée que l’un d’eux a menotté les occupants de la boutique [deux hommes et une femme], après avoir déposé sur le comptoir une mallette de cuir brun qui devait apparemment contenir une bombe.

Ouverte, la mallette laissait d’ailleurs distinctement voir un dispositif constitué d’un circuit imprimé et d’une pile reliés par un fil. Une antenne et deux clignotants rouges complétaient l’instrument, capable de berner n’importe quel amateur.

Ensuite, les bandits n’ont mis que quelques minutes pour vider tous les comptoirs […]. Leur fuite a été aussi discrète que leur arrivée. Cependant, les individus ont pris soin de laisser sur place la prétendue bombe, qu’on croyait être téléguidée [une fusée routière enrobée de ruban gommé noir de laquelle sortaient plusieurs petits fils reliés à une pile ainsi qu’à deux petites lumières].

Mais le propriétaire, M. Serres, ne s’est visiblement pas laissé impressionner outre mesure par le dispositif, puisqu’à peine les gangsters sortis, il s’est précipité dehors à son tour, menottes aux poignets, derrière le dos, juste à temps pour apercevoir le véhicule utilisé par les voleurs […].

Auparavant, M. Serres avait eu le réflexe de déclencher le système d’alarme, ce qui amena rapidement les policiers de Laprairie sur les lieux. […]

Heureusement que ce second cambriolage en treize ans n’allait pas mettre fin aux activités de la bijouterie. Bien au contraire, le commerce continua de progresser. En 1988, Nathalie se joint à l’entreprise et entreprend de faire ses classes. Douze ans plus tard, devenue une gestionnaire aguerrie et riche de l’expérience et du savoir-faire partagés par son père, Nathalie fait l’acquisition du commerce.

L’année suivante, en 2001, la nouvelle propriétaire décide de rénover les installations. Une décision judicieuse, qui s’est avérée très bénéfique pour l’expansion du commerce. D’ailleurs, la bijouterie connaît par la suite un tel succès et sa croissance est si bien lancée que, en 2004, on se voit obligé de déménager au 412, boulevard Taschereau, un local plus vaste et mieux adapté. Depuis lors, la clientèle de l’entreprise ne cesse d’augmenter.

Ce n’est donc pas sans une fierté bien légitime que, en 2008, la Bijouterie Guy Serres célèbre ses cinquante années d’existence et que, l’année suivante, elle est lauréate du Grand Prix d’excellence dans la catégorie « Entreprise de commerce – 10 employés et moins », dans le cadre de l’événement les « Grands Prix de l’entrepreneuriat de Roussillon 2009 ».

Bien que ce soit sa fille Nathalie qui gère désormais le commerce, le fondateur, M. Guy Serres est toujours présent dans l’entreprise et il n’a nullement l’intention de prendre sa retraite sous peu. Cependant, à l’image de nombreuses entreprises familiales, il est fort probable que la propriété ne se transmette pas à une troisième génération puisque la relève est, pour le moment, inexistante.

La Bijouterie Guy Serres demeure un modèle de compétence et de savoir-faire pour les citoyens et les commerçants de La Prairie.

- Au jour le jour, mai 2014

C’était avant le pont Champlain

« L’état du fleuve est toujours le même et les habitants de la rive sud ne peuvent venir en ville qu’en allant traverser à la Longue-Pointe. C’est l’endroit le plus proche de la ville où il soit possible de passer sur la glace. Vis-à-vis Longueuil, il y a des montagnes de glace et depuis la débâcle qui a eu lieu dernièrement, le fleuve est toujours dans le même état. Il n’y a pas encore de traverse vis-à-vis Saint-Lambert, ni vers Laprairie. L’eau a monté depuis quelques jours, et depuis ce matin, elle s’est élevée de nouveau de plusieurs pouces. L’absence d’un pont de glace devant la ville cause un tort immense aux gens de la rive sud. » La Minerve, le 30 janvier 1892

« Vingt et un hommes, du département des chemins travaillent à terminer, sur le pont de glace, la route de Laprairie. Cette route sera ouverte cet après-midi. Elle est très accidentée et raboteuse, de la ville jusqu’au pont Victoria. Elle soude au chemin supérieur de Saint-Lambert et passe sous le douzième pilier du pont. Elle a neuf milles14,4 kilomètres de long. Les cinq premiers milles sont faits par la cité et la balance par la municipalité de Laprairie.

À mi-chemin on a planté une cabane en bois où se tiennent deux gardes, l’un pour la nuit et l’autre pour le jour. Les voyageurs en détresse y trouvent un abri. Les chevaux pourront être abreuvés à cette station. » La Minerve, le 20 février 1892

- Au jour le jour, avril 2014

Roland Desautels, maître du vélo depuis plus de soixante ans

Natif de la côte Sainte-Catherine, suite au remariage de sa mère Roland Desautels est arrivé très jeune à La Prairie. En 1946, il obtient un emploi à la briqueterie, un travail qui est exigeant physiquement surtout lorsqu’il faut charger les camions de briques à l’aide de pinces manuelles. De plus le salaire est bas, 0,29 $ de l’heure, et les patrons mettent beaucoup de pression sur les employés.

Afin d’améliorer sa condition, M. Desautels décide d’imiter des collègues de la « briquadeDéformation de l’anglais « brick yard ». », les Nantel, Ti-Mé Daunais et Langlois, et se lance, en 1952, dans la réparation des vélos. Il habitait alors un logement chez Jean-Louis Pilote sur la rue Sainte-Rose. Ce dernier lui propose de construire dans la cour arrière un petit hangar de 12 pieds par 15 pieds qui lui servira d’atelier, le tout fait avec du bois récupéré d’un collège qui avait été démoli. Ainsi pendant plusieurs années Roland Desautels consacrera ses journées à la briqueterie et ses soirées à l’entretien des bicyclettes et à la vente de quelques accessoires. Ce petit atelier n’existe plus aujourd’hui.

Voici un aperçu des prix spéciaux à l’été 1960 : le pneu de vélo est à 1,99 $, la chambre à air à 0,98 $ et la dynamo avec les feux avant et arrière à 3,98 $. Comme l’anglais est largement utilisé dans le commerce à l’époque, la publicité dans le journal local utilise les expressions « tubes », « dynamo lighting set », « horne double avec flasher » etc.

En septembre 1955, le jeune Roland épouse Rose-Aimée Tétreault originaire de Stukely-Nord et arrivée à La Prairie à l’âge de cinq ans. Après le couple Perron/ Boulerice, il s’agissait du second mariage à être célébré à l’église du Christ-Roi récemment construite. Suivront les naissances des deux garçons, Alain l’aîné en 1957 et Luc en 1961. À cette époque Roland Desautels est de tous les métiers, en plus de son emploi à la briqueterie et de son modeste atelier, il vend des cuisinières et des téléviseurs pour M. Monette, il a aussi vendu des meubles pour Jean-Paul Leclerc dont le commerce était situé sur le chemin de Saint-Jean près du terminus d’autobus. Il a également fait le commerce des couvre-planchers, c’est d’ailleurs lui qui a vendu à la fabrique du Christ-Roi les tuiles qui recouvraient le plancher tout neuf. Plus tard il conduira des autobus scolaires pour la compagnie Vézina.

Comme les affaires vont bien, le couple décide en 1967 de construire l’édifice situé à l’actuel 620, rue Lavoie où la famille loge à l’étage alors que le sous-sol sert de commerce et d’atelier de réparation. Est-il nécessaire d’ajouter que les garçons furent initiés très jeunes aux notions de base de la remise en état et de la vente des bicyclettes.

Vers 1970, M. Desautels décide de quitter définitivement son emploi à la briqueterie pour se consacrer entièrement à son entreprise.

Le métier de commerçant est exigeant et Roland et Rose-Aimée n’ont jamais compté les heures. Surtout qu’avec le temps, une clientèle de plus en plus exigeante, les heures d’ouverture se sont étirées. Heureusement que les garçons ont su avec l’âge s’intégrer rapidement aux exigences du métier et devenir une main-d’oeuvre des plus qualifiée. Cette boutique est une véritable entreprise familiale.

Les exigences du commerce de vélos varient en fonction du cycle des saisons, mais les temps morts sont rares. Le printemps voit arriver son lot de bécanes à réparer ou à mettre au point pour la belle saison. Le printemps et l’été sont également des périodes importantes pour la vente. Puis l’automne se pointe et il faut déjà songer à commander le matériel pour l’année suivante et établir un inventaire invendus. On ne chôme pas durant la saison froide, car il faut assembler près de 1 500 nouveaux vélos pour le printemps suivant en plus de répondre à la clientèle qui s’adonne aux sports d’hiver.

Car, Roland Desautels Sports ne se limite à vendre et à réparer des vélos, durant l’hiver, il offre également à sa vaste clientèle des skis de fond, des skis alpins, des raquettes, des patins de loisir et une collection de manteaux d’hiver haut de gamme. À cela s’ajoutent l’aiguisage des patins et l’entretien des skis alpins (l’affutage des carres, le cirage des semelles et la vérification des cambrures). La période qui précède le temps des Fêtes n’est donc pas de tout repos.

Bien que Roland et Rose-Aimée soient, après plus de soixante ans, toujours présents et actifs dans le magasin, ce sont les garçons Alain et Luc qui en sont les propriétaires depuis plusieurs années et qui gèrent l’entreprise. Ils ont su s’adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux matériaux. Afin de bien servir une vaste clientèle très fidèle, une nouvelle salle de montre avec plus de 2 000 vélos a été inaugurée en 2005. Alain et Luc jurent cependant qu’ils ne seront pas au poste à un âge aussi avancé que leurs parents. Malgré ce bel exemple de pérennité, l’entreprise devra donc un jour, à l’image de plusieurs PME au Québec, passer aux mains de nouveaux propriétaires, puisque les petits enfants du couple Desautels/Tétreault ne se montrent pas intéressés à prendre la relève.

- Au jour le jour, avril 2014

Nouveau conseil d’administration à la SHLM

Trente de nos membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle du 18 mars dernier. La rencontre a permis au président sortant de présenter un bilan très positif de l’année 2013, et ce tant au plan budgétaire qu’en ce qui a trait aux nombreux projets en cours : généalogie, traitement des archives, Marchez dans l’ombre, exposition estivale, publications, conférences, site internet, Biens des Jésuites et vente de livres usagés.

Des cinq postes au conseil d’administration, trois étaient soumis à une élection cette année. Selon le rapport du responsable des mises en candidature, seulement deux personnes ayant soumis leur candidature, elles ont donc été élues par acclamation. En conséquence, compte tenu de nos règlements, le poste demeuré vacant devait, dès que possible, être pourvu par cooptation par les quatre membres du C.A. Ce qui fut fait lors de la réunion du conseil d’administration du 31 mars dernier.

Voici donc la composition du conseil d’administration de la SHLM :

M. Stéphane Tremblay, président ; élu par acclamation pour un mandat de deux ans.

M. François-Bernard Tremblay, 1er vice-président ; il lui reste une année à compléter à son mandat.

M. Gilles Blanchard, 2e vice-président ; coopté par le C.A. de la SHLM pour un mandat de deux ans dont la deuxième année devra être confirmée lors de l’assemblée générale annuelle de mars 2015. Natif de ville Jacques-Cartier (Longueuil) M. Blanchard a travaillé durant quarante ans à Radio-Canada comme technicien de maintenance du matériel électronique. Établi à La Prairie depuis 2004, il est devenu membre de la SHLM en 2010 afin de construire son arbre généalogique. M. Blanchard a également été nommé responsable de notre club de généalogie

M. Marc-André Gaudreau, trésorier ; élu par acclamation pour un mandat de deux ans. Natif de la région de l’Estrie, le père de M. Gaudreau a déjà été le président de la Société d’histoire de Coaticook. Afin de poursuivre sa carrière au sein de la fonction publique fédérale, en 2010, Marc-André Gaudreau s’installe à La Prairie avec sa famille. Au début de l’été 2013, séduit par les attraits historiques du Vieux La Prairie, il devient membre de la SHLM. À l’automne suivant, il s’inscrit au cours d’initiation à la généalogie offert en partenariat avec le service des loisirs de la ville de La Prairie.

M. Albert Juneau, secrétaire ; il lui reste une année à compléter à son mandat.

- Au jour le jour, mars 2014

Mot du président sortant

Depuis plusieurs années j’ai consacré beaucoup de temps et d’énergie au succès de notre Société. Et, quoique cela ne soit pas toujours évident, il me faut reconnaître que le poste de président est exigeant et lourd de responsabilités.

Cependant, après mûre réflexion, certains signaux m’indiquent que je dois actuellement prendre un peu de recul et céder la place à de nouvelles idées. En ce qui me concerne, l’heure est au ressourcement. Le temps dédié à la réussite des nombreux projets et dossiers de la Société d’histoire m’ont imposé de faire le deuil d’activités qui me passionnent : randonnées pédestres, ornithologie, photographie, ébénisterie, etc. Il me semble légitime de vouloir à présent renouer avec ces passe-temps pendant qu’il est encore temps.

En conséquence, j’ai décidé en cette fin de mandat, et ce choix n’a pas été facile, de ne pas soumettre à nouveau ma candidature au C.A. lors de la prochaine élection. J’ose croire que ma contribution à la SHLM pendant toutes ces années aura été utile.

En sortie de scène, je souhaite à mon successeur le meilleur des succès pour les années à venir.

Je profite de l’occasion pour vous transmettre, à tous, mes plus cordiales salutations.