- Au jour le jour, septembre 2015

L’arrondissement historique fête ses quarante ans

UN RETOUR AUX ORIGINES L’aventure a débuté il y a plus de quarante ans. En 1972, le caractère exceptionnel du Vieux-La Prairie était menacé par un important projet de développement immobilier de la compagnie Gulf. Des citoyens avertis qui se réunissaient fréquemment songèrent à préserver ce patrimoine bâti unique en Montérégie. Afin de s’assurer une crédibilité, on rédigea une charte et la Société historique de La Prairie obtint ses lettres patentes en septembre 1972. L’organisme naissant n’allait pas chômer.

Dans les années qui suivirent, les travaux d’une équipe d’étudiants en architecture de l’Université de Montréal, dirigés par le professeur Laszlo Demeter, permirent de décrire et de souligner le caractère unique du Vieux-La Prairie. En plus de cette étude, le mauvais état et la dégradation des maisons et des infrastructures du vieux quartier, ainsi que la mise en oeuvre prochaine, par la municipalité, du programme de rénovation urbaine et la possibilité d’intégrer les deux opérations firent naître l’idée de demander au ministre de la Culture de procéder à la création d’un arrondissement historique.

Sensible aux pressions de la « société historique », le maire de l’époque, Monsieur Jean-Marie Lamoureux, sut convaincre le conseil municipal de demander au ministre Denis Hardy de protéger le vieux village. C’est ainsi que l’arrondissement historique devint réalité en 1975. Après trois années d’efforts, le Vieux-La Prairie était sauvé. La municipalité, le ministère de la Culture et la Société d’histoire joueront par la suite un rôle essentiel pour faire revivre ce secteur de La Prairie qui avait grand besoin de rénovations.

Depuis 1975, de multiples interventions (restaurations, rénovations, incendies, démolitions, fouilles archéologiques, enfouissement des fils, réfection des infrastructures et du mobilier urbain, etc.) ont largement modifié l’apparence générale du Vieux-La Prairie. À l’automne 2012, l’adoption de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel transformait l’arrondissement historique en site patrimonial (la nouvelle appellation ne modifiant en rien la nature des choses) et obligeait le ministre à établir avec toute la diligence possible pour chaque site patrimonial classé, un plan de conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et de la mise en valeur de ce site.

LES FÊTES DU 40E

Quarante ans, ça se fête et il ne fallait surtout pas rater l’occasion. Les fêtes du 40e anniversaire ont été rendues possibles grâce à une importante subvention du ministère de la Culture et des Communications et à la participation financière de la municipalité. Un comité organisateur fut donc mis sur pied afin de structurer les festivités de l’année 2015 à travers quatre événements majeurs dont le premier fut l’inauguration du piano public. En effet, dans le cadre des festivités entourant le 40e anniversaire du site patrimonial déclaré du Vieux-La Prairie, la Ville a récemment fait l’acquisition d’un piano public afin d’offrir à ses résidents la possibilité de pianoter en plein air. Les trois autres manifestations prévues sont le week-end d’autrefois, les journées de la culture et la fête de Noël dans le Vieux-La Prairie. Les journées des 29 et 30 août derniers marquèrent le point culminant de ces célébrations.

Ce week-end d’autrefois s’articulait autour de l’installation d’un campement historique dans le sentier du Vieux Fort. De nombreux organismes assurèrent l’animation des lieux durant deux jours : la compagnie des Méloizes, des Compagnies franches de la Marine, se fit remarquer par ses uniformes d’époque, ses tentes militaires, ses cortèges et ses impressionnants tirs de mousquets. Les Habitants du fort, un regroupement de sept ou huit familles qui vivent ensemble lors d’événements de reconstitutions historiques, s’illustrèrent par leurs vêtements, leur nourriture et leurs installations sommaires à l’image des débuts du 18e siècle.

Le public présent eut également droit à la présence de la Société d’histoire des Filles du roi (généalogie) ainsi qu’à d’intéressantes démonstrations du forgeron Sylvain Rondeau et de l’armurier des Mousquets du roi. Le Musée d’archéologie de Roussillon était ouvert aux visiteurs pour des visites commentées et l’archéologue Frédéric Hottin, responsable des collections, anima une simulation de fouilles ainsi que la présentation d’artéfacts. Le collectif Prism’Art présenta une exposition de plusieurs oeuvres face à la Maison–à-Tout-le-Monde alors que la SHLM proposait des visites guidées ainsi qu’un superbe BBQ animé par ses nombreux bénévoles et destiné à alimenter un public affamé.

Bref, malgré une publicité plutôt timide, les visiteurs se firent nombreux le dimanche et sous un soleil magnifique la fête fut couronnée d’un immense succès.

- Au jour le jour, juin 2015

Le plan de conservation du site patrimonial de La Prairie

À la suite des pressions exercées à l’époque par les membres de la Société d’historique de La Prairie (sic) et la municipalité, le Vieux La Prairie a été déclaré arrondissement historique en 1975. Bien que le projet domiciliaire GOREDCO (Gulf Oil Real Estate Development Company) n’avait pas encore été réalisé lors de la déclaration de l’arrondissement historique, il était perçu comme une menace, car on jugeait qu’il encerclerait le village. Seule une partie de ce projet a finalement été réalisée et constitue aujourd’hui le quartier de la Citière.

Deux autres raisons motivèrent à l’époque la déclaration de l’arrondissement historique : le mauvais état et la dégradation des maisons et des infrastructures du Vieux La Prairie, et « la mise en oeuvre prochaine, par la municipalité, du programme de rénovation urbaine et la possibilité d’intégrer les deux opérations en vue de respecter au mieux, les objectifs d’un éventuel plan de sauvegarde ».Dossier de déclaration de l’arrondissement historique, p. 68

Depuis 1975, de multiples interventions (restaurations, rénovations, incendies, démolitions, fouilles archéologiques, enfouissement des fils, réfection des infrastructures et du mobilier urbain, etc.) ont largement modifié l’apparence générale du Vieux La Prairie. À l’automne 2012, l’adoption de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel transformait l’arrondissement historique en site patrimonial et obligeait le ministre à établir « avec toute la diligence possible pour chaque site patrimonial classé, un plan de conservation qui renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et de la mise en valeur de ce site, et ce, en fonction de sa mise en valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques ».Loi sur le patrimoine culturel, Chapitre III, Section IV. Classement des biens patrimoniaux, article 37

C’est seulement à la fin de mars dernier, soit près de trois ans après l’adoption de la loi, que le Ministère de la Culture soumettait enfin à la consultation publique une première version du plan de conservation du site patrimonial de La Prairie. Selon Monsieur Yves Lefebvre, président du Conseil du patrimoine culturel du Québec, avant la loi adoptée en 2012, rien n’obligeait le ministre à présenter un tel plan de conservation.

Le plan de conservation est d’abord destiné à guider les décisions de la ministre lors de l’autorisation d’interventions prévues aux articles 64 et 65 de la Loi sur le patrimoine culturel. Il s’adresse également aux citoyens, promoteurs et représentants municipaux qui pourront s’y référer lors de la planification d’interventions sur le territoire du site patrimonial de La Prairie. […] Le plan de conservation ne se substitue pas aux outils de planification ou de réglementation mis à la disposition des municipalités pour gérer l’aménagement de leur territoire.Plan de conservation du site patrimonial de La Prairie, page 9

Une première rencontre publique fut donc tenue à La Prairie le 15 avril 2015, rencontre à laquelle assistèrent une quarantaine de personnes, dont quatre membres du Conseil du patrimoine culturel et deux représentants du Ministère de la Culture, lesquels sont les auteurs du plan de conservation. Les intervenants devaient donc s’adresser à la fois aux auteurs du plan de conservation ainsi qu’aux membres du Conseil du patrimoine culturel, ce qui n’était pas sans causer un peu de confusion. D’ailleurs, Monsieur Lefebvre dut préciser à quelques reprises que le rôle du Conseil était d’entendre les remarques liées à la première version du plan de conservation et de recevoir par la suite les différents mémoires qui seraient présentés, afin, éventuellement, de faire à la ministre, Madame Hélène David, des recommandations au sujet de la version définitive du plan de conservation ainsi que de toute autre question relative à l’avenir du site patrimonial de La Prairie.

Peu de personnes prirent la parole au cours de cette première rencontre du 15 avril. Monsieur Donat Serres, maire de la municipalité, souligna les difficultés liées à la restauration et au développement de l’ancien site de l’entreprise Rose & Laflamme. « La décontamination des sols et les fouilles archéologiques représentent des coûts qui dépassent largement la capacité de payer des citoyens ». Il est donc impensable de réaliser de tels travaux sans l’apport d’une aide financière substantielle. Or, chaque fois qu’il était question d’argent de la part d’un intervenant, les réponses des représentants du Ministère et des membres du Conseil du patrimoine étaient toujours très prudentes et plutôt laconiques : « c’est sûr qu’on est là pour accompagner nos partenaires dans la préservation du patrimoine », a répondu l’un des deux représentants du Ministère.

Au cours de cette même soirée, Monsieur Frédéric Hottin, archéologue au Musée d’Archéologie de Roussillon, a réclamé que les cinquante-cinq sites archéologiques répertoriés dans le plan de conservation soient mieux définis et que les résidents du Vieux La Prairie soient clairement informés de ce que cela signifie pour eux lorsque d’éventuels travaux sur leur propriété risquent de perturber l’un des sites inventoriés.

À titre de représentant de la SHLM, nous avons d’abord souligné aux auteurs du Plan de conservation les nombreuses inexactitudes historiques contenues dans leur document. Lorsqu’il fut question du bruit engendré par l’autoroute 132, on nous a répondu que ce problème relevait du ministère des Transports, mais que l’apparence d’un éventuel mur antibruit était du ressort du ministère de la Culture. Dans la suite de l’échange, d’autres sujets ont été abordés de façon sommaire (la signalisation, le périmètre protégé, l’aide financière aux résidents, les berges de la rivière Saint-Jacques, etc.) le président du Conseil du patrimoine nous invitant à présenter un mémoire avant le cinq mai suivant, un document qui serait par la suite résumé oralement lors d’un dernier tour de table le 15 mai 2015.

C’est ainsi que six mémoires furent exposés au cours de la soirée du 15 mai, trois étant dus à des résidents du site patrimonial, soit Madame Anne-Marie Chopin, Monsieur Michel Gauthier et Monsieur Olivier Reffo. La ville de La Prairie, le Musée d’archéologie de Roussillon ainsi que la SHLM conjointement avec l’Assemblée de fabrique de la Nativité de la Sainte-Vierge ont également présenté leur argumentation.

Il serait vain de prétendre ici rendre justice à tous ces documents. Nous nous limiterons donc à une simple nomenclature des principales recommandations soumises, y incluant au passage celles contenues dans le document conjoint de la SHLM et de l’Assemblée de fabrique :

• Le ministère de la Culture doit avoir les moyens de ses ambitions et s’assurer que les propriétaires du Vieux La Prairie aient accès aux appuis financiers et techniques nécessaires au respect des règles édictées par ce même ministère. Car, actuellement les propriétaires sont bien seuls, mal informés, mal accompagnés et en manque de ressources.

• La signalisation indiquant la présence d’un site patrimonial doit être améliorée et conforme à la nouvelle appellation.

• Le problème du bruit occasionné par la proximité de l’autoroute 132 doit être considéré comme vital et urgent à résoudre.

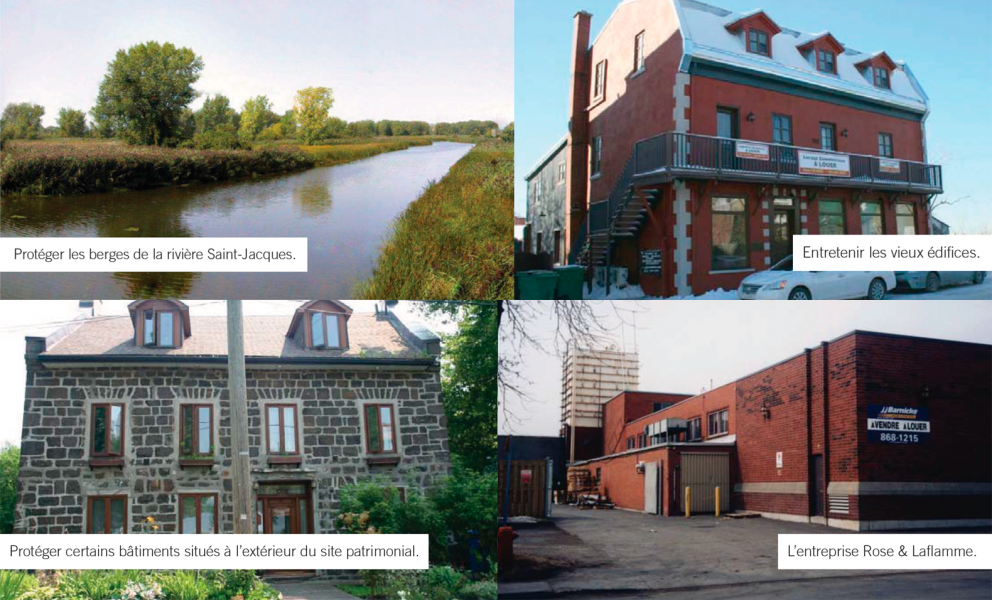

• Nous souhaitons que le périmètre du site patrimonial soit modifié de façon à y inclure les berges de la rivière Saint-Jacques (un tronçon de 4 km est accessible de l’embouchure jusqu’au-delà de l’autoroute 30) et à en exclure le quartier de la Citière. De plus, il serait justifié d’élargir le site patrimonial à des axes et à des bâtiments désignés : chemin Saint-Louis, Fontarabie, la Bataille et une partie du chemin de Saint-Jean.

• Puisque le site patrimonial demeure peu fréquenté malgré tous les investissements et les efforts fournis depuis quarante ans, il est impératif que de sérieux efforts soient consacrés à mieux faire connaître le site auprès de la population locale et régionale (dépliant d’information, publicité, animation, etc.).

• Malgré l’importance du périmètre concerné, il ne semble pas y avoir d’intention manifeste à régler de façon prioritaire le cas du site Rose & Laflamme. Nous souhaitons qu’à l’avenir, et particulièrement pour la restauration du site Rose & Laflamme, le ministère de la Culture prenne en compte les avis des citoyens et des associations locales, dont la Société d’histoire, qu’un tel dossier pourrait intéresser. On oublie trop souvent que le milieu est riche d’inventivité et d’imagination. Il faut à tout prix éviter de dénaturer la vocation du Vieux La Prairie en rétablissant la trame urbaine du site Rose & Laflamme. D’ailleurs, il est raisonnable de croire que l’apparition de techniques plus récentes et moins invasives pourrait permettre de décontaminer les sols à moindres coûts.

• Afin de préserver l’intégrité des bâtiments anciens, il faudrait interdire le passage des véhicules lourds et réduire la vitesse sur la rue Saint-Henri par l’installation de dos d’âne.

De nombreuses suggestions ont également été soumises afin de redynamiser et de mieux faire connaître le site patrimonial : fouilles archéologiques pour situer et reconstruire le moulin banal, reconstituer le secteur de la petite gare de 1836, proposer des visites commentées sur une tablette électronique, permettre la création de commerces associés au capital historique (recettes d’antan, objets et vêtements artisanaux, présentations de métiers anciens, etc.), reconstruire une partie de la palissade derrière le Musée d’archéologie, etc.

Compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît clairement que les rédacteurs du Plan de conservation ont manifesté un intérêt exclusif pour la conservation du patrimoine immobilier et une préoccupation sans équivoque pour la richesse archéologique du Vieux La Prairie. Hélas, ce choix trahit chez eux une méconnaissance évidente du milieu et une ignorance des sensibilités locales. Avant d’être un rassemblement de bâtiments anciens, le plus ancien quartier de La Prairie est d’abord un milieu de vie aux interactions complexes et nul ne peut se borner à le traiter uniquement comme un seul ensemble architectural et archéologique. Les résidents du vieux quartier méritent que la municipalité et le ministère de la Culture les considèrent comme de véritables partenaires.

- Au jour le jour, mai 2015

392, chemin de Saint-Jean

L’imposante demeure de 16 pièces et d’une surface habitable de 294,6 m2 a été construite en 1939 pour servir de clinique et de demeure familiale au docteur Jean-Paul Lavallée. L’édifice, sis au centre d’un immense terrain de 1739 m2, en impose par son allure et son retrait. Le premier propriétaire a occupé les lieux jusqu’à son décès en janvier 1973, alors qu’il avait à peine soixantecinq ans. Au rez-de-chaussée inondé par la lumière du jour, le docteur Lavallée recevait ses patients et pratiquait des accouchements ainsi que des chirurgies mineures comme l’ablation des amygdales. S’y trouvait également la pharmacie puisque, à l’image de son collègue, le docteur Léonard Gouin, lequel exerçait à quelques pas de là, le docteur Lavallée était autorisé à vendre des médicaments à ses patients.

Quelques-unes des quatre chambres de l’étage, avec salle de bain centrale, étaient à l’occasion occupées par les nouvelles mamans pour une courte convalescence.

Monsieur Lavallée et son épouse Germaine Couillard ont vu grandir leurs deux filles, Carmen et MoniqueCarmen est née en octobre 1932 et Monique a vu le jour en février 1933. Cette dernière a épousé Antonin Patenaude, elle est décédée à La Prairie en octobre 1992. , dans cette demeure. L’une a épousé un notaire de Verdun et l’autre s’est mariée à un propriétaire d’une entreprise d’enseignes au néon. Elles sont aujourd’hui toutes deux décédées.

La propriétaire des quarante dernières années, Madame Marie-Claire Beaudin- Lavoie est originaire de Saint-Jacques-le- Mineur. Cette mathématicienne a enseigné à l’éducation des adultes à Montréal durant vingt-cinq ans avant d’acquérir la maison en mars 1974, soit un an après le décès de son époux. La mère de Madame Beaudin habitait dans la paroisse du Christ-Roi et était atteinte d’un cancer. Soucieuse de prendre soin de sa mère malade, l’enseignante, qui habitait alors Montréal, s’est résolue à venir habiter La Prairie. Comme la seule maison disponible à l’époque était celle du Dr Lavallée, elle l’a donc achetée pour 40 000 $, un montant appréciable puisque, à l’époque, on pouvait devenir propriétaire d’une maison unifamiliale toute neuve dans le nouveau quartier de la Magdeleine pour la moitié de cette somme. La propriété tant à l’intérieur qu’à l’extérieur est demeurée presque inchangée depuis son acquisition en 1974. La cheminée du foyer de marbre noir du salon a été condamnée depuis longtemps, la propriétaire craignant les incendies. En 2008, deux énormes peupliers malades, situés du côté de la rue Saint-Georges, ont dû être abattus.

Aujourd’hui âgée de quatre-vingt-cinq ans, Madame Beaudin a dû se résoudre à mettre la maison en vente en octobre 2013. Et, ce que l’on craignait arriva, de nombreux promoteurs se présentèrent dans le but d’acquérir le tout pour démolir l’édifice et construire des condominiums sur ce magnifique emplacement.

Heureusement, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de La Prairie avait récemment adopté un règlement visant la protection de 42 bâtiments à valeur patrimoniale situés à l’extérieur du site patrimonial déclaré du vieux La Prairie. Bonne nouvelle, le 392, chemin de Saint-Jean est du nombre.

Au dire de la mairesse, Madame Lucie F. Roussel, « L’objectif du conseil municipal est de protéger le patrimoine bâti de la ville et de faire en sorte que la démolition soit vue comme le dernier recours envisageable ». Ainsi, par le biais des dispositions de la loi, la Ville a mis sur pied un comité qui évaluera, entre autres, critères précis (état de l’immeuble, sa détérioration, son apparence architecturale, ses coûts éventuels de restauration, etc.).

De plus, afin de préserver la qualité de vie du secteur ou l’intérêt public, le comité, composé de trois membres du conseil municipal, pourra refuser une demande de démolition ou délivrer un permis de démolition assujetti à une série de conditions.

Voilà une décision qui arrive à point nommé. On se souviendra avec tristesse qu’en octobre 2012, pour des motifs très discutables, on accorda à la hâte un permis de démolition de la magnifique demeure de pierre sise au 1303, Marie-Victorin, face au fleuve. Construite vers 1750, la maison avait, pendant plus de 250 ans, abrité plusieurs générations de la famille Sainte-Marie.

Il y a fort à parier que l’adoption du nouveau règlement 1344-M, fondée sur les recommandations du macro-inventaire dressé par l’architecte Michel Létourneau, a dû être influencée par l’attitude positive de la ville de Candiac face aux menaces qui pesaient sur la maison Page située au 32, boulevard Marie-Victorin. Un bel exemple à suivre.

Vendu à la fin de 2013 après 75 ans d’existence, le 392, chemin de Saint-Jean n’aura donc connu que deux propriétaires, lesquels ont su entretenir et conserver le bâtiment dans un état impeccable. Souhaitons que les nouveaux acquéreurs soient habités des mêmes préoccupations.

- Au jour le jour, avril 2015

Notre prochaine conférence: Le clergé de La Prairie de 1700 à 1900

Pendant près de trois siècles, le clergé a joué ici un rôle primordial tant au plan de l’évangélisation, du culte, de l’éducation, des soins de santé et de la prise en charge des orphelins et des aînés. Cette conférence propose un regard neutre sur la composition, la formation, les attitudes et les réalisations du clergé de La Prairie durant la période qui s’étend de la fin du 17e siècle jusqu’au début du 20e siècle.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, mars 2015

Fruits, légumes et céréales

Depuis la construction en 1862 du marché couvert situé à l’angle des rues Saint-Georges et Sainte-Marie, l’espace commercial situé au rez-de-chaussée avait toujours été réservé exclusivement aux étals des bouchers. Les cultivateurs de La Prairie qui désiraient vendre leurs produits n’avaient d’autres choix que de circuler dans les rues du village ou encore de se rendre au Marché Bonsecours, ou encore au Marché Atwater.

En septembre 1929, une requête présentée au conseil municipal par M. Joseph Jubinville et signée par environ deux cents intéressés se lit comme suit :

« Un grand nombre de citoyens de Laprairie demandent l’abolition de la taxe imposée aux cultivateurs de cette paroisse pour la vente de leurs produits en cette ville passant dans nos rues.

Cette abolition favoriserait l’acheteur, car les cultivateurs n’ayant rien à payer viendraient en plus grand nombre et vendraient à meilleur compte.

Il serait fort avantageux que les cultivateurs aient une place au Marché [le marché couvert], où ils pourraient à certains jours de la semaine venir vendre leurs marchandises comme cela se pratique partout ailleurs. »

La réponse du conseil municipal fut plutôt laconique : à partir du 1er novembre 1929, la taxe pour la vente de légumes, de céréales et de fruits dans les rues sera de 2,00 $ pour une période de six mois. Il faudra attendre l’ouverture du Marché des maraîchers sur le chemin de Saint-Jean durant la décennie 1970 pour que les cultivateurs aient accès à un point de vente à La Prairie.

- Au jour le jour, février 2015

Le hangar de la pompe à incendie

À l’aube de l’ouverture du Fort Neuf, dès 1820 le village de La Prairie fait l’acquisition d’une pompe à incendie. Cette pompe est actionnée par un double levier fixé par le milieu et dépassant aux deux extrémités de manière à être actionnée par plusieurs hommes. La pompe était logée dans un hangar situé près du fleuve et sans doute semblable à celui que l’on observe encore de nos jours à Hemmingford. Le hangar était surmonté d’une tourelle permettant de suspendre les boyaux afin de les faire sécher. En 1852, le petit bâtiment fut déménagé sur le terrain de la fabrique.

- Au jour le jour, février 2015

Décès de M. Gilles Lussier

Le 7 janvier dernier est décédé à l’âge de 90 ans Monsieur Gilles Lussier. Il laisse dans le deuil Madame Jeannine Surprenant, son épouse bien-aimée depuis 64 ans, ses trois enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Originaire de La Prairie, M. Lussier était membre de la Société d’histoire depuis plusieurs décennies. Il possédait une excellente mémoire et aimait partager ses souvenirs avec les membres de la SHLM. Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille.

- Au jour le jour, février 2015

Hyacinthe Sylvestre, marchand général

Fils d’un cultivateur, Hyacinthe Sylvestre est né à Saint-Barthélémy, au sud-ouest de Maskinongé, le 1er décembre 1819. Il était issu du mariage d’Alexis Amable Sylvestre et de Marie-Louise Lavoie. Comme de nombreux autres, le jeune Sylvestre faisait partie de cette vague de nouveaux arrivants, artisans, marchands, journaliers, venue des vieilles paroisses s’installer à La Prairie après l’ouverture du Fort Neuf en 1822. Cette période d’immigration fut également marquée par l’arrivée de nombreux protestants anglophones.

À l’âge de 24 ans, il épouse à La Prairie, le 4 août 1845, Marie Foisy, fille de Raymond et de Marie Gélineau. De taille moyenne, imberbe et plutôt rondelet, ses contemporains reconnaissaient que son visage trahissait sa bonté.

Le 4 août 1845

Contrat de mariage entre Hyacinthe Sylvestre, négociant du village de Laprairie, 24 ans, fils d’Alexis Amable cultivateur à St Berthellemy et Marie Louise Lavoie, et Marie Foisy, 22 ans, fille de Raymond, maître menuisier du village de Laprairie et de Marie Gélinault.

Témoins : Sieur Olivier Gariépy, ami, Messire Pierre Albert Sylvestre, prêtre; Zéphirin Sylvestre, ses frères. Autres témoins [pour l’épouse] Dame Émélie Bro Pomminville, épouse d’Olivier Gariépy, sa protectrice.

Point de communauté de biens. Ladite future épouse n’apporte absolument rien autre chose que quelques modiques hardes et linges de corps et qu’il est de toute probabilité qu’il ne lui adviendra rien de plus à l’avenir de la part des parents de sa ligne. Après la mort, rente annuelle de 30 livres.

Neuf enfants naquirent de cette union :

Alphonsine, née le 8 novembre 1846

Elmire, née le 18 avril 1848

Alfred, né le 18 octobre 1849

François-Xavier, né le 3 mars 1852

Agnès, née le 7 janvier 1854

Sylvestre, né le 19 novembre 1855

Colombe, née le 1er août 1857

Élisabeth, née le 20 janvier 1862

Angélique, née le 2 janvier 1865

OLIVIER GARIÉPY

Aubergiste et marchand à La Prairie, Olivier Gariépy, premier témoin au mariage, a occupé un emplacement situé à l’angle des rues Saint-JosephAujourd’hui c’est la rue Saint-Georges. et Sainte-Marie. M. Gariépy n’était pas originaire de La Prairie. À Montréal, le 16 juin 1823, il avait épousé Émilie Pomainville. Trois enfants naquirent de ce mariage : Tancrède (1837), Hermine (1841) et Alexis Alphonse (1843). En 1845 il était actif dans l’organisme de la Propagation de la foi et trésorier des Dames de la Charité. Il fit également partie du « comité de l’incendie ».

Ce n’est pas sans raison qu’Olivier Gariépy et l’abbé P.A. Sylvestre furent présents au mariage d’Hyacinthe Sylvestre; le premier, bien que dix-neuf ans plus âgé, était son grand ami et le second, né en juillet 1807, était son frère aîné. Le marchand Gariépy avait, en 1838, en compagnie de Célestin et Antoine Sainte-Marie, prêté serment aux Frères Chasseurs à l’occasion d’un voyage qu’ils firent aux États-Unis. Certains affirmaient que son auberge avait servi de lieu de rencontre aux patriotes.

Hyppolite Denaut, négociant à La Prairie et Joseph-Marie-Alexandre Raymond huissier de Montréal l’accuseront sous serment, le 7 novembre 1838. Denaut affirme qu’à la fin d’octobre, alors qu’il commandait ce jour-là le vapeur Britannia, il aurait traversé sept à huit barils de poudre appartenant à Olivier Gariépy. Selon le déposant, Gariépy, dont les opinions politiques sont des plus exagérées, se serait procuré une telle quantité de poudre « dans des vues hostiles au gouvernement ». Un autre témoin ajoutera que l’accusé transportait également « deux sacques de balles ».

Au cours de son examen volontaire subi, le 8 décembre 1838, Gariépy se défendra de toute participation aux actions qu’on lui reproche et fut libéré sans procès le 13 décembre suivant. Sans doute dût-il sa libération à l’appui d’une vingtaine de personnalités de La Prairie dont le curé Jean-Baptiste Boucher, Alexis-Michel Boucher, les notaires J.B. Varin et Edme Henry, Pierre-Albert Sylvestre, prêtre et vicaire à La Prairie en 1838-1839, etc.

Alors qu’il effectuait un voyage pour ses affaires, Gariépy est décédé à Montréal le 23 août 1849 à l’âge de 49 ans et 6 mois. Ayant succombé à l’épidémie de choléra qui sévissait depuis le 15 juin, il fut inhumé à La Prairie.

Observateur curieux et futé, de 1846 à 1893, Hyacinthe Sylvestre rédigea un journal personnel qui est aujourd’hui d’un grand intérêt pour l’histoire de La Prairie durant la seconde moitié du 19e siècle. Ce journal, qui est en réalité une éphéméride, fut plus tard retranscrit par l’abbé Élisée Choquet. Pourvu qu’il existe encore, nous ignorons toujours où se trouve le manuscrit original.

Le jeune Hyacinthe Sylvestre était, à n’en pas douter, un partisan de la cause patriote et un admirateur de Gariépy. Rien d’étonnant à ce que, le 27 novembre 1857, il ait noté dans son journal : « jour d’humiliation des Englois », allusion évidente à la défaite des troupes anglaises à Saint-Denis-sur- Richelieu deux décennies plus tôt. Le souvenir des patriotes est demeuré longtemps vivant dans la mémoire de plusieurs habitants de La Prairie, car Sylvestre notera quarante ans plus tard : « dimanche 21 juin 1896 – démonstration des Patriotes 37-38 ».

Alors que le village de La Prairie possède déjà plus d’une douzaine de magasins générauxSelon The Montreal Directory for 1842-3 with supplement for Chambly, Laprairie, and St Johns. , son commerce, fondé en 1844 à l’enseigne de la Grand’Hache, offrait de la ferronnerie, des denrées de consommation courante ainsi que des cercueils de bois et de métal. À la fin du 19e siècle, il abritera également le bureau central du téléphone Bell. Ce premier local, dont nous ignorons la localisation, a dû être loué, car le plan du village de La Prairie, dressée en juillet 1861 par l’arpenteur Joseph Riel, n’indique aucun emplacement dont H. Sylvestre eut été le propriétaire.

Commerçant prospère, il fit construire, en 1877, sur le site d’une ancienne maison (lot no 113)Lot no 113 : janvier 1822, avec une maison en pierre à 2 étages, un magasin et hangar en pierre y adjacent et autres bâtiments. Novembre 1834, sans aucun bâtiment excepté seulement certains étaux de boucher. Les bouchers occupèrent cet emplacement jusqu’à l’ouverture, en 1862, du marché couvert. à l’angle des rues L’Ange-Gardien (chemin de Saint-Jean) et Sainte-Marie, une très belle résidence, entourée d’arbres géants. Elle avait un aspect imposant et occupait une position stratégique au coeur du village face à l’église. Le rez-de-chaussée logeait le magasin et à l’étage il y avait une salle de théâtre. Jusqu’à la construction en 1862 du nouveau marché (angle Sainte-Marie et Saint-Georges), le terrain avait été occupé par un marché en plein air. En arrière du magasin se trouvait le hangar qui contenait les cercueils.

Puisque, à titre de capitaine, il avait commandé la compagnie no 3, celle de La Prairie, on comprendra que l’arsenal, où l’on rangeait les équipements du 85e bataillon, était également situé derrière son magasin.

M. Sylvestre fut capitaine de la compagnie des pompiers jusqu’en 1877, année où il fut démis de ses fonctions parce que la nouvelle pompe à vapeur exigeait la présence d’un ingénieur pour l’actionner. Il fut également directeur de la fanfare jusqu’en 1879. À titre de capitaine des pompiers, il réclamait haches, casques, costumes, puits et bornes fontaines afin de rendre la brigade du feu plus efficace. Son ardeur plaisait aux élus municipaux, puisque le rendement des pompiers avait pour effet de réduire le coût des assurances. Il était très apprécié et ceux qui combattaient le feu sous ses ordres lui manifestèrent leur appréciation à de multiples reprises.

Lundi matin, le 1er janvier, la compagnie des pompiers du village de Laprairie, se rendait en corps chez H. Sylvestre, écr, capitaine de la compagnie, pour lui présenter les souhaits de la nouvelle année et une magnifique médaille en argent, portant l’inscription suivante : «Témoignage d’estime de la compagnie des pompiers du village de Laprairie, présenté à leur capt. H. Sylvestre, le 1er janvier 1866. De l’autre côté de la médaille, on y voit une pompe à feu et un castor.»

La Minerve, 5 janvier 1866.

Joueur de tours, il pelletait en zigzag la neige du chemin devant l’église et prenait plaisir à regarder les fidèles se perdre dans les zigzags. Un jour, voulant assister à une séance donnée par les filles chez les Soeurs de la C.N.D., son frère, son fils et lui-même se déguisèrent en vieillards. Assis à côté du curé Gravel, ils jurent qu’ils ne furent pas reconnus, chose étonnante. Espiègle, il est compréhensible qu’un jour, quelques malins aient songé à lui remettre la monnaie de sa pièce en sciant sa chaloupe en deux. Est bien pris qui croyait prendre. L’histoire ne dit pas dans quelle mesure il apprécia le geste.

Très dévot, portant une écharpe carreautée autour du cou, on le voyait souvent à l’église dans le banc no 18. Toujours dans l’ombre du curé, il récitait le chapelet en l’absence de ce dernier et durant les quarante heures, il se levait et faisait promener les hommes autour de l’église en récitant le chapelet. Il tirait le canon au Carré La Mennais lors de la Fête-Dieu ainsi qu’en l’honneur de la Sainte-Vierge, de Sainte-Anne et de Saint-Joseph. Les bourres étaient faites avec des lettres adressées à des saints, ainsi « on envoyait des nouvelles à Saint-Joseph ». Chaque année, on peut lire dans son journal personnel les lignes suivantes : « 18 mars 1872 : fête St Joseph : 3 coups de canon : 10 lettres ou encore 18 mars 1893 :3 coups de canon; 250 lettres ».

« Le 3 février 1868, M. Sylvestre présente une requête, priant cette corporation d’annuler une motion passée le 13 septembre 1866 qui comporte que la Corporation prenne possession du canon et qu’il soit mis sous clef dans la cabane des pompes et que la clef soit déposée chez le secrétaire-trésorier, et qu’à l’avenir personne ne devra s’en servir sans être autorisé par le maire. En faisant une autre motion qui ferait passer ledit canon aux soins du requérant ou à d’autres. »Procès-verbaux du conseil municipal de La Prairie.

Hyacinthe Sylvestre continua de tirer du canon jusqu’en 1893, et le nombre de lettres reçues lors de la fête de Saint-Joseph dépassait parfois les deux cents. Sans doute après la mort du dévot canonnier, le canon fut vendu à la fonderie par le maire Henri Brossard (1898-1903).

Habile de ses mains, notre épicier-ferronnier travaillait pendant des semaines pour le bazar, fabriquant des jouets de bois à l’aide d’un couteau de poche. Cela explique pourquoi il est question du bazar à cinquante-deux reprises dans son journal : « lundi le 9 février 1885 – effets portés au bazar, 353 pièces et mardi le 10 février 1885 – bazar jusqu’à mardi le 17, $510 ».

Successivement chef des pompiers, président de la Société littéraire, président de la fanfare, responsable de la parade de la Saint-Jean Baptiste et grand amateur de théâtre, il était de toutes les activités. Après cinquante-trois ans d’activité, le commerce situé face à l’église a cessé d’appartenir à la famille Sylvestre en 1897. En plus de son journal personnel, Hyacinthe Sylvestre a laissé un souvenir impérissable chez tous ceux qui l’ont côtoyé.

Son épouse, Marie Foisy, est décédée le 19 juin 1888 à l’âge de 65 ans. Il a survécu à la compagne de sa vie jusqu’à son décès à l’hospice de la Providence le 21 janvier 1902 à l’âge de 83 ans.

- Au jour le jour, janvier 2015

La pompe Babcock à La Prairie

Dans son journal personnel, Hyacinthe Sylvestre, alors chef de la « brigade du feu », confirme que la municipalité fit l’acquisition en août 1873 d’une « pompe Babcock ». De fait les pompiers disposèrent de deux de ces pompes qu’on utilisait sur les lieux d’un incendie avant que la pompe à vapeur ne puisse être mise en marche. Ces « pompes » étaient en fait des extincteurs chimiques qui, étant facilement transportables, permettaient d’intervenir rapidement sur les lieux d’un incendie.

Le curé Florent Bourgeault souligne dans son journal le fait qu’à quelques reprises, les pompes Babcock avaient suffi à maîtriser le feu naissant et qu’il n’avait pas été nécessaire de faire appel à la pompe à vapeur. Or, pour être rapidement efficaces en cas d’incendie, les pompes à vapeur devaient être branchées sur une fournaise au charbon qui servait à alimenter le chauffage à l’eau chaude de la caserne. L’eau chaude circulant dans la pompe assurait qu’en cas d’incendie, il fallait peu de temps pour obtenir de la vapeur et donc de la pression. Dès que les chevaux étaient attelés, on transférait du charbon ardent de la fournaise à la pompe. En l’absence d’un tel système, comme ce fut le cas à La Prairie, les pompiers devaient parfois attendre jusqu’à trente minutes sur la scène de la déflagration avant que la pompe ne donne une pression suffisante. De plus, le responsable de la pompe devait s’assurer d’avoir sur place du charbon en bonne quantité et un accès à une source d’eau intarissable. À La Prairie, à certaines occasions on ne trouva même pas de chevaux disponibles pour tirer la pompe sur les lieux de l’incendie.

Décembre 1880 Incendie des dépendances de Sifroy Faille

Les pompiers sont arrivés de suite sur les lieux et l’excellente pompe à vapeur du village a fait son service. […] Les petites pompes portatives Babcoh ont rendu un grand service pour maîtriser le feu avant le fonctionnement de la grande pompe à vapeur.

17.4.1889 – Commencement d’Incendie chez Guillaume Brosseau Rue St Ignace.

[…] Les Sceaux et pompes Babcok ont suffi à éteindre le feu. […]

« The Babcock Fire Extinguisher, is too well known to require an extended description. It is claimed that each gallon of their contents will extinguish as much fire as 40 times its own bulk of water. Furnished in two sizes; the regular size, most commonly used about manufacturing establishmens, public buildings, has a capacity of 6 gallons. »Publicité parue en 1897 dans le catalogue de Charles A. Strelinger & Co, Detroit, Michigan, U.S.A.

« A special grouping of Babcock fire extinguishers represents some of the earliest extinguishers in the collection. The company itself was probably formed in1869. Two men, James F. Babcock of Boston and Charles F. Wright of Chicago both are credited to be the inventor of the “Babcock” fire extinguisher. Later claims of patent infringement by the family of William A. Graham, who began patent proceedings for a soda acid extinguisher in 1837, led to major changes in the Babcock company. By the early 1900s, American- LaFrance purchased the company, and the brand name became part of their extinguisher line. In the early 1900s, the Babcock brand name was the most commonly known extinguisher among the public and the name “Babcock” was used as a generic term for a fire extinguisher. »How many fire extinguishers does it take to fill a room? By Noraleen Young in Firewatch, septembre 2007, p. 28

Selon un article publié dans le Pacific Rural Press de février 1871Pacific Rural Press, Volume 1, Number 8, 25 February 1871 — THE BABCOCK FIRE EXTINGUISHER , la Babcock n’était pas destinée à combattre de gros incendies, mais elle avait l’avantage d’être facile à utiliser et à transporter grâce à une sangle passée sur les épaules. Les expériences démontraient clairement qu’une intervention rapide auprès d’un feu naissant évitait qu’il ne dégénère en conflagration. De plus, les dommages causés par l’eau de la pompe à vapeur étaient souvent aussi importants que ceux causés par le feu.

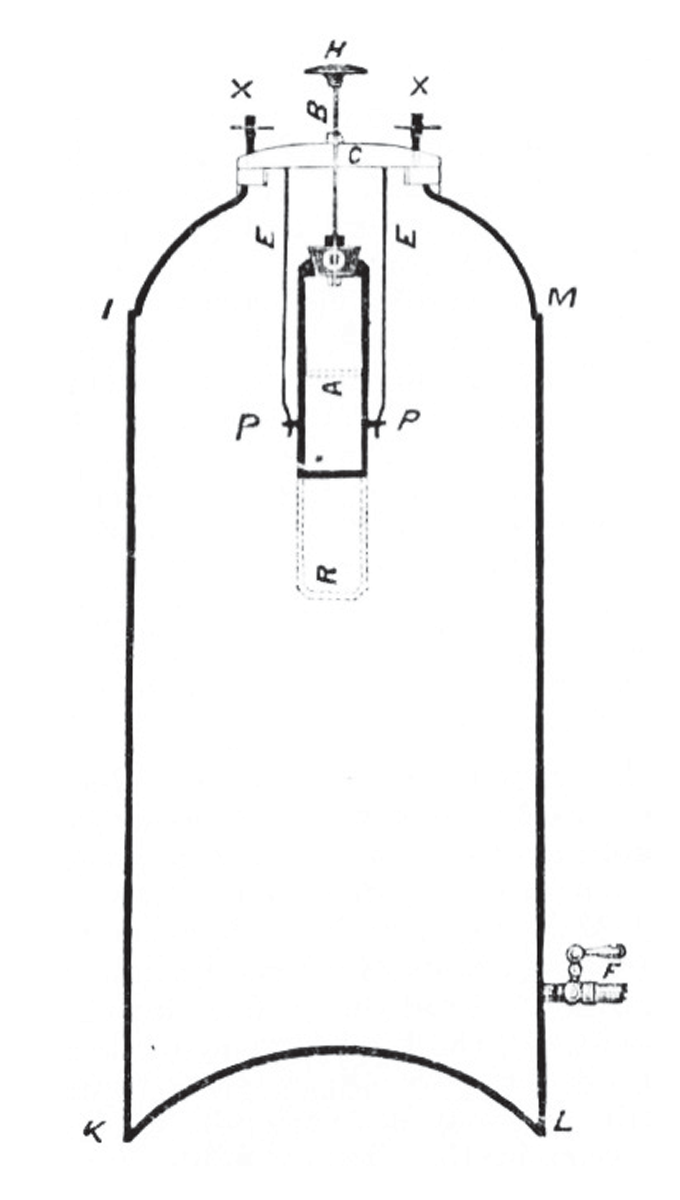

L’extincteur Babcock permettait d’éteindre les flammes grâce à un mélange d’eau et de bicarbonate combiné à de l’acide carbonique contenu dans une bouteille de verre que l’on insérait dans un étui de plomb placé au sommet de la « pompe » [A].

Pour préparer l’appareil, il fallait d’abord le remplir du mélange d’eau et de bicarbonate jusqu’à trois pouces du haut du réservoir. On insérait ensuite la bouteille d’acide dans son étui de plomb et on vissait solidement le couvercle [C].

Pour actionner le Babcock, il suffisait de tirer la manette centrale [H] vers le haut permettant ainsi au contenant d’acide carbonique de basculer sur son axe [P] dans le mélange d’eau et de bicarbonate. La réaction chimique ainsi provoquée créait en quelques secondes une pression interne de soixante à quatre-vingt-dix livres au pouce carré qui permettait, grâce à un boyau fixé au robinet [F] de projeter le mélange avec force sur l’incendie naissant.

Comme en témoigne encore une fois le chef des pompiers Hyacinthe Sylvestre, la municipalité procéda, quelques années plus tard, à l’achat d’une pompe à vapeur Clapp & Jones au prix de 3 000,00 $. : « le 9 février 1877, arrivée de la pompe à vapeur, le 10 février, essai de la pompe à vapeur avec succès, elle lance 10 pieds au-dessus du coq ».

La combinaison de la pompe à vapeur et des extincteurs chimiques pour combattre les incendies demeura en vigueur à La Prairie jusqu’en 1930.

- Au jour le jour, octobre 2014

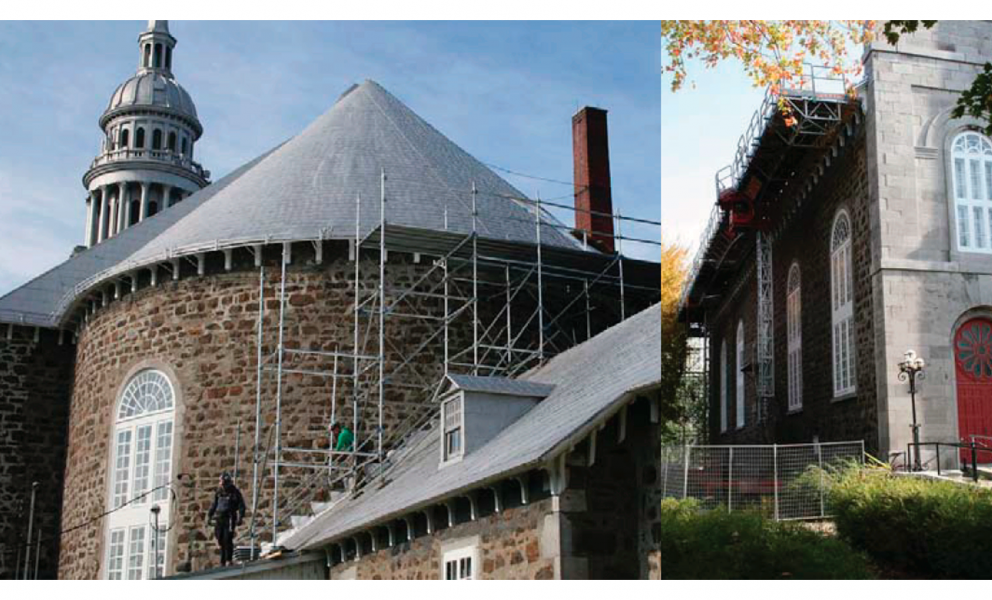

Travaux majeurs à l’église de la Nativité

À la suite d’un bilan de santé de l’édifice, établi par l’architecte Jacques Nadeau, et grâce à une subvention du Conseil du patrimoine religieux, des travaux majeurs ont été entrepris sur l’église de la Nativité. Des ouvriers procèdent actuellement à la réfection complète de la toiture, suivra une intervention sur les joints de maçonnerie en façade. Compte tenu des budgets disponibles, la peinture intérieure devra éventuellement être refaite.