- Au jour le jour, février 2016

Bénévole de l’année 2015

Il y a de cela six ou sept ans, la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, forte de son ancienneté et de son vaste savoir, voguait paisiblement sur les eaux calmes de sa réputation. Il faut en convenir, le navire avait fière allure.

Les aînés, qui composaient l’essentiel, sinon la totalité de la troupe des béné-voles, étaient loin de se douter que leur sereine certitude allait bientôt être ébranlée par l’arrivée d’un jeune entrepreneur qui, sous des allures modestes et une innocence feinte, venait généreusement nous proposer ses services.

Nous avions affaire à un personnage narquois, effacé, intelligent, créateur et de qui nous allions vite apprendre qu’il est téméraire de se frotter à un épiderme sensible sans quelques précautions élémentaires. Travailleur infatigable, notre candidat est un adepte du plein air qui préfère nettement l’ombre de l’anonymat à la lumière des projecteurs.

Pris au piège, le président de l’époque, craignant d’être accusé d’immobilisme et d’atrophie et, il faut bien l’admettre, visiblement impressionné par la feuille de route du candidat et par sa ferme intention d’aider notre savante institution, dut se résigner à l’admettre dans nos rangs. Une décision qu’il n’eut jamais à regretter. Ce qui prouve qu’il avait un excellent jugement.

Sachez que recruter de jeunes aspirants n’est pas de tout repos. Ils comprennent difficilement qu’il n’est pas facile pour les aînés d’accepter de confronter leurs idées et éventuellement de remettre en question de vieilles façons de procéder. Il faut aussi faire comprendre à ces jeunes, eux qui croient tout savoir, que, bien que les vieux aient toujours raison, ils peuvent également, avec une dose de bonne volonté, s’ouvrir aux initiatives des nouveaux venus.

Heureusement, le conflit des générations fut de courte durée et la nouvelle recrue sut vite s’intégrer et subtilement nous contaminer avec ses propositions d’ouverture aux innovations. C’est ainsi qu’étant designer graphique de profession, il prit rapidement en charge la mise en page de notre bulletin mensuel, lui imprégnant une allure toute moderne et très professionnelle.

Voilà pourquoi :

• Pour son indéfectible fidélité envers les intérêts de la Société d’histoire ;

• Pour la mise en page, à ce jour, de soixante-quatorze numéros du Au jour le jour, ce qui représente un apport considérable à notre organisme et a largement contribué à son image de marque ;

• Pour sa participation à titre de membre du conseil d’administration et de vice-président ;

• Pour sa constante contribution à l’avancement de la Société d’histoire,

C’est avec grand plaisir que nous désignons Monsieur François-Bernard Tremblay bénévole de l’année 2015.

- Au jour le jour, février 2016

Décès de Monsieur Guy Dupré

Monsieur Guy Dupré est décédé le 23 janvier dernier à l’âge de 81 ans. Né à La Prairie, après des études à l’Académie Saint-Joseph et une formation en comptabilité, il a consacré la majeure partie de sa vie active au service de la municipalité de La Prairie. Employé d’abord comme trésorier adjoint à partir de 1965, il occupa plusieurs fonctions à l’hôtel de ville avant de prendre sa retraite en 1989. Élu maire de La Prairie en 1991, il occupa cette fonction jusqu’en 2005.

Monsieur Dupré était membre de la Société d’histoire depuis de nombreuses années. Il fut le premier maire à accorder une aide financière annuelle à la SHLM et, par la fondation qui portait son nom, il se montra toujours généreux envers notre organisme.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

- Au jour le jour, février 2016

Décès de Madame Denise Lussier

Le 9 janvier dernier est décédée à l’âge de 68 ans Madame Denise Lussier. Elle laisse dans le deuil son conjoint, ses quatre enfants (et leurs conjoints), neuf petits-enfants, sa sœur (et son conjoint) et de nombreux amis. Madame Lussier avait suivi le cours d’introduction à la généalogie à la SHLM durant l’automne 2014. Elle était devenue membre de notre organisme en janvier 2015. Nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses amis.

- Au jour le jour, janvier 2016

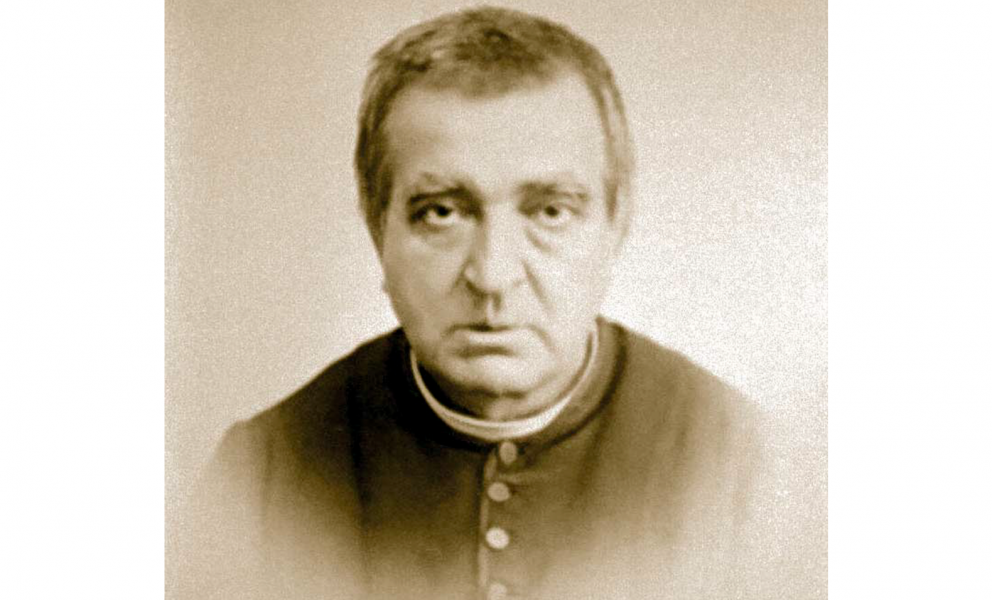

Jacques Marchand Desligneris, curé de La Prairie

Fils du militaire Constant Le Marchand, sieur de Lignery, et d’Anne Robutel de La Noue, Jacques Marchand des Lignery est né à Montréal (Ville-Marie) le 29 décembre 1701. Il fut élevé dans une fratrie composée de sept garçons et deux filles. Outre Jacques, le plus connu des enfants du couple fut François-Marie, dont les trois fils devinrent officiers dans les troupes de la Marine.

Ordonné le 24 août 1727, Jacques fut d’abord missionnaire à Champlain de 1728 à 1731. Par la suite, sa nomination à la cure de La Prairie ne se fit pas sans quelques turbulences.

C’est en décembre 1733 qu’apparaît la première signature de Jacques Desligneris (sic) dans les cahiers de comptes de la fabrique de la Nativité ; pourtant, il était bien le curé de l’endroit depuis 1731. Toutefois, le 4 juin 1739, Louis Norman, Vicaire général du diocèse, lors d’une visite qu’il fit à La Prairie, s’exprimait ainsi dans son ordonnance : « Ordonnons à Messire Jacques Desligneris MissionnaireLes soulignés sont de nous. de ladite paroisse de publier notre présente ordonnance […] ». En décembre de la même année, Desligneris se désigne ainsi : […] « Jacques Desligneris prêtre faisant les fonctions curiales dans la paroisse de La Prairie […] ». Était-il curé ou missionnaire? Tout ça n’était pas très clair et les événements qui suivirent n’aidèrent en rien à simplifier la situation.

En novembre 1740, sans doute dans le but de rétablir le bon ordre dans les nominations aux cures, les chanoines du Chapitre assemblés à Québec décidèrent qu’à l’avenir, le Grand Vicaire ne pourrait changer les curés et les missionnaires sans l’agrément du Chapitre.

Certains prêtres, n’ayant été jusqu’alors que des missionnaires ou des desservants, voulurent obtenir auprès du Chapitre des lettres de cures fixes. Alors que les paroissiens de Boucherville réclamaient la présence de Jacques Desligneris, les jésuites souhaitaient sa nomination à La Prairie. Le Chapitre fit la sourde oreille à certaines demandes et nomma des curés dans dix paroisses. C’est ainsi que, le 5 octobre 1740, Monsieur Desligneris fut institué curé de La Prairie par le Chapitre. En conséquence, le 8 novembre suivant, Monsieur Jorian se désista de la cure de La Prairie [sans y avoir mis les pieds] à laquelle il avait été nommé par le Chapitre. C’est que Monsieur Jorian avait déjà été curé de La Prairie de 1728 à 1731 : souhaitait-il y revenir? Dans les cahiers de comptes et de délibérations des marguilliers de la Nativité, la dernière signature du curé Jorian date de février 1731.

À son arrivée à Québec en 1741, Monseigneur Pontbriand exigea aussitôt la démission des dix curés nommés par le Chapitre. C’est ainsi que, le 8 octobre 1741, Monsieur Desligneris dut se désister à son tour, sans pour autant quitter La Prairie. Attendu qu’il avait en dix ans gagné l’estime et la confiance des paroissiens par son zèle et par sa conduite, le Chapitre décida de le réhabiliter dans la cure et de lui expédier les titres et les provisions. De plus, les jésuites, seigneurs de La Prairie, usèrent en sa faveur de leur droit de patronage et de présentation.

Le territoire sous la responsabilité du curé Desligneris était immense : il comprenait Saint-Philippe, Saint-Constant et les concessions de Saint-Michel et de Saint-Rémi. Sans doute cultivé et très sociable, il n’était pas intellectuel. On raconte qu’il aimait les jeux de société, dont les échecs et le tric trac.

Durant ses quarante-quatre années de ministère à La Prairie, et bien que l’église n’avait qu’un quart de siècle à son arrivée en 1731, il y fit faire de nombreux et importants travaux. Le sculpteur Paul Jourdain dit Labrosse fut chargé de faire un retable ainsi que l’autel et la balustrade. Le nouveau tabernacle, œuvre de Liébert, fut doré à Montréal par les Sœurs de Marguerite d’Youville. Louis Haguenier fabriqua dix-huit nouveaux bancs dans le jubé ainsi qu’un confessionnal, et les grandes croisées furent refaites à neuf. En 1773-1774, l’église se vit élargie de bas-côtés de 15 pieds de largeur, qu’on mit en communication avec le corps de l’église en pratiquant des ouvertures en arcades dans les longs pans de la nef. On remplaça la clôture de pieux du cimetière par un premier mur de pierre.

Le curé Desligneris ne lésinait pas sur la dépense pour embellir son église. Il commanda également l’achat de deux tableaux pour les chapelles du Saint-Rosaire et de Saint-François Xavier, et le sanctuaire fut orné d’une lampe argentée et d’un lustre. Bref, l’église, que soixante ans plus tard on jugera vieille et vétuste, devait à cette époque être d’une grande beauté.

Bon papa, Desligneris était aimé de tous ses paroissiens. Les garçons étant totalement dépourvus de maître d’école, il engagea Amable Brugière afin de leur faire la classe.

En juillet 1743, les chenilles dévastaient les moissons. Le fléau était tel que le grand vicaire donna le pouvoir au curé de La Prairie de conjurer ces insectes. Des prières publiques et des processions furent organisées afin de faire disparaître cette calamité.

Peu avant sa mort, son testament, rédigé au presbytère alors qu’il était alité, révèle qu’il possédait une bibliothèque d’une centaine de livres religieux, dont plusieurs étaient orphelins de quelques tomes, car il en prêtait volontiers à ses paroissiens et nombreux étaient ceux qui oubliaient de les lui remettre. Le voyageur suédois Pier Kalm, de passage à La Prairie en octobre 1749, le qualifiait « d’homme assez noble et instruit ». En dictant ses dernières volontés, le curé Desligneris ordonna que son corps soit inhumé dans le sanctuaire de l’église paroissiale et ses dettes payées. Il céda le quart de ses biens aux pauvres de la paroisse et un autre quart à la paroisse.

Le 1er avril 1775 : « Par nous soussigné vicaire général a été inhumé dans le sanctuaire de cette église le corps de Messire Jacques Marchand Desligneries, curé de cette paroisse décédé le 30 mars dernier âgé de 73 ans et 3 mois. Ont été présents messieurs Jollivet, Carpentier, Duburon, Dufraust, Pétrimoulx, Foucher prêtres et les R.P. Floquet et Goudan Jésuites.[Duburon (curé de Varennes), Pétrimoulx (Chambly), Youville-Dufrost (Boucherville), Foucher (jeune prêtre), Gamelin (Saint-Philippe), Carpentier (Longueuil).] Montgolfier, vicaire général ».

Sans avoir été un grand personnage, fidèle aux préceptes du Rituel de Québec (le manuel du curé canadien) rédigé par Saint-Vallier, à la fois conseiller, guide spirituel, gardien de la moralité publique et chargé de lourdes responsabilités, Jacques Desligneris fut un curé bien de son temps.

- Au jour le jour, octobre 2015

Florent Bourgeault, curé de La Prairie

N.D.L.R. Pour les dates et les différents ministères de Florent Bourgeault, nous renvoyons le lecteur à l’article rédigé par Monsieur Jean Joly, paru dans ce bulletin en mars 2010.

Rappelons seulement que Monsieur Bourgeault était curé de Pointe-Claire avant d’être nommé à la cure de La Prairie en 1877.

Florent Bourgeault est né le 23 février 1828 à Lavaltrie du mariage de Victor Bourgeault cultivateur, et de Marie-Josèphe Bourque. D’une constitution robuste, on lui reconnaissait une grande mémoire, une érudition en théologie et un très fort « attachement à sa nationalité ».

À son arrivée à La Prairie en 1877-1878, la diphtérie, les fièvres typhoïdes et la variole avaient fait de nombreuses victimes dans le village de La Prairie. Les épidémies étaient fréquentes en cette fin de 19e siècle.

Plus tard, Hyacinthe Sylvestre note dans son journal : 1885 : octobre et novembre – picoteÀ la fin du 19e siècle, on confond fréquemment la varicelle (picote) et la variole. Cette dernière est souvent mortelle.. Le curé Bourgeault fut si malade à la fin de décembre 1885 qu’il reçut la visite de l’évêque de Montréal et dû être administré. Avait-il été une victime tardive de l’épidémie de variole, une maladie très contagieuse, qui sévissait alors? Après une période d’incubation de dix jours apparaissaient des maux de tête, des douleurs et de la fièvre. Malgré l’intervention en chaire des curés qui prônaient des mesures de préventions, certains médecins et une partie de la population ne croyaient pas en l’efficacité du vaccin. Parmi ceux qui étaient atteints, un malade sur trois en mourait. À La Prairie, les morts, causées par cette épidémie, ont été enterrées du côté gauche de l’église près du couvent des Sœurs de la C.N.D. Étonnamment, le journal personnel de Monsieur Bourgeault est totalement muet sur cet épisode. Heureusement, à la mi-février 1886, il était complètement rétabli.

À son retour à la santé, les paroissiens lui adressèrent leurs vœux, le remerciant pour son dévouement, son zèle apostolique et son vif intérêt pour la cause de l’éducation et l’avancement intellectuel de la population de La Prairie. L’allocution soulignait également sa générosité envers les vieillards et les orphelins de l’hospice de la Providence.

Lors des fêtes du JubiléSans doute un anniversaire lié au règne de la reine Victoria. en juin 1878, le curé note : « Plusieurs arriérés se sont confessés. Il y a eu entre 1600 et 1700 communions. », ce qui représente une tâche considérable. Heureusement qu’il pouvait compter sur l’aide de son vicaire, l’abbé Cyrille Huet.

Sans doute dans le cadre de sa visite paroissiale annuelle, Monsieur Bourgeault entreprit à l’hiver 1878 de faire le recensement complet de la population de La Prairie. En plus des habitants du village et des côtes, le document cite les noms des religieuses et des pensionnaires du couvent de la Congrégation de Notre-Dame et de l’hospice de la Providence. Non seulement ce recensement constitue une mine d’informations sur les familles, les métiers, les habitations et l’état de santé des habitants, il recèle en plus de nombreux détails sur la topographie, l’état des chemins et la toponymie. Jusqu’à la fin de son ministère à La Prairie, le curé y ajouta de nouveaux détails, dont la date et la cause du décès de certains paroissiens.

Cette énumération détaillée de ses ouailles en début de ministère témoigne de son intérêt et de son attachement envers ceux et celles dont il avait la responsabilité spirituelle.

Outre les charges de son ministère, le curé Bourgeault veillait au bien-être de Barbe, sa sœur aînée née en 1825. Réputée très pieuse, elle logeait au presbytère. Lors de sa nomination à l’archevêché de Montréal en 1891, il louera pour elle l’ancienne maison du Dr Palardy située sur la rue Mansfield. De passage à La Prairie en août 1887, l’abbé Frédéric Baillargé, qui fut vicaire du curé Bourgeault de 1881 à 1883, note : « Le Révérend Monsieur Bourgeault, curé de La Prairie, vieillit peu. C’est le cas de le dire : Le travail ne tue point. » Alors que Mademoiselle Barbe Bourgeault atteint l’âge de soixante-deux ans, il ajoute à son sujet : « elle porte allègrement ses cinquante et quelques années ».

Barbe Bourgeault n’était pas la seule à loger au presbytère avec son frère curé. Le recensement cité plus haut contient la liste des cinq personnes qui y habitaient : Florent Bourgeault 50 ans, curé; Barbe Bourgeault 53 ans, ménagère; Phélonise Masson 40 ans, engagée, fille de François Masson journalier et de Marie-Louise Morin (décédée) de Saint-Lin; Bridget Corcoran 35 ans (décédée de consomption le 18 juin 1879), engagée, fille de Luke et de Jane Mulligan de Saint-Alphonse; Joseph Labrecque 27 ans, engagé, fils de Gordien, menuisier (décédé) et d’Anne-Nancy Desroches de l’IndustrieAujourd’hui Joliette..

On aura compris qu’à l’époque où la présente liste fut dressée, Florent Bourgeault était sans vicaire pour le seconder dans ses tâches. Le presbytère dont il est ici question fut construit en 1848, deux années après le grand incendie qui détruisit une grande partie du village. En 1910, il a été remplacé par le presbytère actuel.

Était-ce par souci d’économie que le curé de La Prairie possédait un cheval âgé de vingt-six ans ? Afin de le ménager, Monsieur Bourgeault le menait au pas. En conséquence, il lui fallait des heures pour franchir, par exemple, la distance entre La Prairie et L’Acadie.

L’Université de Montréal

Lorsque l’Université Laval est fondée à Québec en 1852 en tant qu’institution diocésaine, l’évêque de Montréal, Mgr Bourget, s’adresse à Rome pour obtenir une université dans son propre diocèse. Cette demande est refusée et l’affaire prend une tournure personnelle entre les évêques.

Malgré l’éternelle rivalité Québec-Montréal, c’est le 6 janvier 1878 qu’a eu lieu, dans la chapelle du Grand Séminaire de Montréal, rue Sherbrooke, l’inauguration officielle de l’Université de Montréal, alors succursale de l’Université Laval. Fruit de plus de vingt-cinq ans de démarches, de propositions et de polémiques, c’est devant près de 200 personnes, dont l’évêque de Montréal, Mgr Fabre, et l’archevêque de Québec, Mgr Taschereau, que la nouvelle université voit le jour.

L’ouverture de la succursale de Montréal ne marque en rien la fin de la querelle. Le 20 mai 1881, un projet de loi est présenté devant le Comité des Bills privés, projet dans lequel l’Université Laval demande le pouvoir de multiplier ses chaires d’enseignement dans les limites de la province de Québec. En réalité, Laval souhaite maintenir sa succursale établie à Montréal, ce qui ferait en sorte que Montréal serait sous la tutelle de Québec pour l’éducation supérieure. Bref, l’Université Laval veut se faire donner le contrôle absolu, ce qui signifie le monopole de l’enseignement supérieur dans toute la région de Montréal.

Le projet de loi donnera lieu à de nombreuses divergences et à des guerres intestines; libéraux et ultramontains seront tour à tour pris à partie. À cause du statut futur du collège Sainte-Marie, les Jésuites aussi s’en mêlèrent. La population et le clergé étaient divisés et le curé Bourgeault était d’avis que Mgr Fabre s’était compromis dans cette affaire. Une pétition circulait contre le projet de loi. Hyacinthe Sylvestre, marchand à La Prairie, note dans son journal personnel : « le vendredi 13 mai 1881 – signé requête contre Laval ». Progressivement, le mélange de la religion, de la politique et de l’enseignement s’amplifia et divisa profon- dément les francophones du Québec.

En mai 1881, le curé Bourgeault adresse deux lettres au député provincial conservateur dans Laprairie Léon-Benoit-Alfred Charlebois. Il lui souligne d’abord que les prêtres du comté sont divisés au sujet du projet de loi en faveur de l’Université Laval. Et il espère « que tout tournera à bien pour Québec et pour Montréal ». Dans la seconde lettre, il précise : « En vous remerciant de m’avoir adressé le projet de loi en faveur de l’Université Laval, je prends la liberté d’exprimer l’espoir que la demande de Québec ne sera pas accordée. » Voilà une opinion clairement exprimée.

En 1890, Mgr Fabre obtient de Rome que l’Université de Montréal devienne quasi indépendante de l’Université Laval. Cependant, le climat se détériore tellement qu’il faudra plusieurs interventions à Rome pour tenter de calmer les esprits et amener une paix relative entre les opposants, paix qui ne sera assurée qu’avec la création de l’Université de Montréal en 1920.

Départ de La Prairie

Pieux, très soumis à son évêqueCharles-Édouard Fabre, évêque de Montréal de 1876 jusqu’à son décès en 1896. et investi d’une responsabilité envers la morale publique, en 1890, Monsieur Bourgeault adresse, d’un ton autoritaire, la lettre suivante au docteur Thomas-Auguste Brisson maire de la municipalité:

La Prairie le 16 août 1890

T.A. Brisson, Ecr. M.D.

Mon cher docteur

Monseigneur de Montréal a défendu, à 4 ou 5 reprises, et bien strictement, les excursions, les voyages de plaisir, les pics-nics, etc. le dimanche. Si donc, il doit s’en faire encore les dimanches, je serai obligé de les défendre. J’ai besoin de votre réponse avant demain matin.

Si vous faites des excursions, pics-nics, etc. la semaine, vous en prenez la responsabilité, et pourvu qu’il n’y ait pas de désordres (supposant que la réunion est bien composée) je ne puis à la rigueur les défendre; mais les dimanches je ne puis les tolérer.

Bien à la hâte j’ai pris tout à l’heure le Plan du cimetière.

Avec le dévouement ordinaire

Votre curé et serviteur.

F. Bourgeault ptre

Mgr Payette racontera quelques décennies plus tard que Florent Bourgeault dut partir de La Prairie parce qu’il était détesté de tous les paroissiens. Plus personne ne venait à la grande messe parce que ses sermons étaient trop longs et qu’il se répétait constamment. Il est souvent plus facile de changer quelqu’un d’affectation plutôt que de lui demander de modifier son caractère. Compte tenu de ses mérites (il s’occupait beaucoup des pauvres et des malades), la seule façon de s’en débarrasser sans le blesser aurait été de le nommer à une fonction supérieure. Ce qui fut fait en septembre 1892, suite au décès de Monsieur Maréchal il fut désigné grand vicaire à l’archevêché. Cette mutation peut donc être interprétée comme une promotion-réprimande.

À son départ de La Prairie, après avoir donné un grand nombre d’ouvrages de littérature au collège de l’Assomption, son alma mater, il a emporté le reste de sa bibliothèque avec lui. À la mort de Mgr Fabre en décembre 1896, il fut nommé vicaire capitulaire.

Avec l’âge et les lourdes responsabilités, sa santé se détériorait. En avril 1893, alors qu’il habite à l’archevêché, il demande au docteur Brisson de La Prairie d’aller le visiter : « Je ne suis pas malade, mais la bile est abondante depuis quelques semaines. Heureusement elle s’en va naturellement, mais il y a alternativement constipation et évacuations bilieuses abondantes. L’appétit est un peu dérangé. Il y a un peu de douleur au côté droit. »

Florent Bourgeault est décédé subitement d’une « congestion cérébraleUne congestion cérébrale ou congestion vasculaire survient quand il y a une perturbation de la circulation sanguine menant vers le cerveau. L’obstruction d’une artère ou une hémorragie interne peuvent être mortelles. Les mangeurs excessifs en sont souvent les victimes. » le 9 juillet 1897 à l’âge de 71 ans. Sa sœur Barbe lui a survécu jusqu’en 1900. Tout comme ses prédécesseurs, il fut inhumé dans la crypte de la cathédrale Saint-Jacques le Majeur. Commencée en 1858 et bénie en septembre 1860, l’église Saint-Jacques fut reconstruite par l’architecte Victor Bourgeault (un cousin de Florent) entre 1880 et 1884. Acquise en 1973 par l’Université du Québec à Montréal, l’église est partiellement démolie entre 1975 et 1979. Le clocher et le transept sud sont conservés. Nous ignorons ce qu’il est advenu alors des sépultures logées dans la crypte.

- Au jour le jour, octobre 2015

Le premier col bleu

Le 4 avril 1893, le conseil municipal de La Prairie décide « d’engager un homme à l’année qui fera tous les ouvrages de la corporation avec un salaire de vingt-deux piastres par mois sans logement et vingt piastres par mois en le logeant et il s’oblige à faire tous les ouvrages de la corporation qui lui sera commandé de faire par qui de droit et d’avoir soin de la station de pompier [sise à l’actuel 249, rue Sainte-Marie], de veiller aux cours d’eau [quelques ruisseaux traversent le village], trottoirs [en bois], propriétés de la corporation et en même temps d’être constable, veiller au bon ordre et à la tranquilité publique et même aller travailler sur le chemin d’hiver [c’est-à-dire le pont de glace sur le fleuve] s’il le peut pour les bénéfices de la corporation et le dit sieur Couture [Joseph Couture] accepte ces conditions et l’engagement est conclu. »

- Au jour le jour, octobre 2015

Encore une noyade

Avant l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, les citoyens de La Prairie jouissaient d’un accès direct aux eaux du fleuve. Les nombreuses activités aquatiques (les baignades à la plage, les randonnées en canot, la chasse à la sauvagine, la pêche et les traversées vers Montréal sur les bateaux à vapeur) n’étaient pas sans comporter leur lot de dangers. Chaque année, on comptait donc quelques noyades.

La Minerve du 10 juillet 1872 relatait que « mardi après-midi, un jeune homme de 13 ans, du nom de J.C. Harpers, droguiste de Montréal, s’est noyé en se baignant près de l’ancien quai [sans doute l’ancien quai du chemin de fer qui était situé vis-à-vis de la rue Saint-Henri]. », que « son corps n’a été retrouvé qu’hier vers dix heures, et déposé sur la plage, où le député-coroner A. Beauvais, a tenu l’enquête » et « [qu’on] doit l’inhumer à Montréal. »

- Au jour le jour, octobre 2015

Un grave accident

L’édition du 18 décembre 1908 du journal La Patrie rapportait l’événement suivant : « À 10 heures ce matin, Émile Barbeau, âgé de 22 ans, fils de M. Victor Barbeau, conseiller de Laprairie et l’un des principaux citoyens de cette paroisse, a été victime d’un grave accident. Il charroyait du bois avec son oncle, M. Alexis Moquin, lorsqu’il tomba de sa charge et roula sous les roues de la voiture de son oncle, qui le suivait.

L’infortuné a été meurtri par la voiture et il souffre de lésions graves. Les Dre Siméon et Joseph Longtin prodiguent leurs soins au blessé dont tout le monde ici souhaite le prompt rétablissement. »

- Au jour le jour, octobre 2015

La crise économique des années 30

La crise économique des années 1930 a lourdement frappé des millions de familles en Europe et en Amérique du Nord. Alors que les milieux ruraux étaient moins touchés, les grandes villes et les petites municipalités ont dû redoubler d’efforts pour venir en aide à un trop grand nombre de chômeurs. À La Prairie, comme ailleurs, les élus multiplièrent les demandes d’aide financière auprès des gouvernements de la province et du pays.

Ici, le conseil municipal fit de nombreuses démarches pour attirer de nouvelles industries en leur proposant des conditions avantageuses : eau gratuite, électricité au prix coûtant et octroi d’une somme d’argent pour faciliter leur établissement. On chercha également à faire réduire certains tarifs pour les citoyens.

Parallèlement, le gouvernement provincial allouait des fonds aux municipalités pour les aider à mettre en marche des travaux publics (amélioration de la plage publique, pavage des rues Saint-Philippe et Sainte-Rose) et ainsi enrayer le chômage. À cela s’ajoutaient les secours directs. À partir de 1932, les gouvernements mirent sur pied un système de coupons échangeables contre de la nourriture, du combustible et des vêtements. À partir de décembre 1933, ces secours furent distribués sous forme de chèques par un organisme nouvellement créé: la Commission du chômage. L’objectif était d’assurer le minimum vital aux familles. À La Prairie, en avril 1936, les secours directs s’élevaient à 2 600,00 $.

Étonnamment, durant la crise, les autorités municipales et provinciales adoptèrent des mesures susceptibles de rendre la vie plus difficile à certaines personnes, sans doute dans le but d’éviter que des profiteurs n’abusent de la situation :

• Février 1934 : résolution à l’effet de priver les chômeurs de leur droit de vote.

• Avril 1934 : autorisation à l’électricien d’enlever le courant à ceux qui sont en arrérages de deux trimestres en électricité.

• Septembre 1934 : avis de la Commission municipale que le conseil ne peut accorder un escompte sur les taxes ni faire remise des intérêts.

• Avril 1936 : lettre du Département du service provincial d’hygiène informant le conseil qu’il n’interviendra pas au cas où le conseil déciderait de fermer l’eau pour faciliter le paiement.

La guerre mit fin à la crise, et l’industrie de guerre permit à une grande majorité de citadins de renouer avec une certaine prospérité.

- Au jour le jour, octobre 2015

Conférence | 350e anniversaire de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières

Conférencier: Monsieur Michel Langlois

Dans un premier temps nous prendrons connaissance des ouvrages publiés sur Carignan-Salière. Il sera ensuite question de la formation du régiment, de son déplacement de Marsal en Lorraine jusqu’à La Rochelle, de sa traversée en Nouvelle-France, de ses activités au pays et en particulier des expéditions menées contre les Iroquois et enfin de l’établissement de certains officiers et soldats au pays.

Cette conférence de la SHLM aura lieu exceptionnellement à la salle Saint-Laurent du Complexe Saint-Laurent, situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie. Elle débute à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Renseignements au 450-659-1393.