- Au jour le jour, avril 2017

Conférence | La Prairie, 350 ans d’une riche histoire

Conférencier : Monsieur Gaétan Bourdages

Il aura fallu trois siècles et demi à La Prairie pour franchir les étapes qui ont mené de la mission amérindienne des origines à la municipalité d’aujourd’hui. Cette histoire vaut d’être racontée et son récit devrait susciter chez l’auditeur tant la fierté de son appartenance que le désir d’en connaître davantage.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, mars 2017

Conférence | La Prairie, 350 ans d’une riche histoire

Conférencier: Monsieur Gaétan Bourdages

Il aura fallu trois siècles et demi à La Prairie pour franchir les étapes qui ont mené de la mission amérindienne des origines à la municipalité d’aujourd’hui. Cette histoire vaut d’être racontée et son récit devrait susciter chez l’auditeur tant la fierté de son appartenance que le désir d’en connaître davantage.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au 450-659-1393.

- Au jour le jour, janvier 2017

Les bâtiments du Vieux La Prairie

Dans le cadre du projet de restructuration du patrimoine architectural, une entente est intervenue entre la ville de La Prairie et le ministère de la Culture et des Communications. L’entente, destinée à des bâtiments situés exclusivement dans le Vieux La Prairie, prévoit une somme de 100 000 $ pour chacune des années 2017 et 2018. Selon un principe déjà établi, les coûts des travaux consacrés à la coquille ou à la structure d’un édifice sont répartis de façon égale entre les trois partenaires, à savoir ; le propriétaire du bâtiment, la municipalité et le MCC.

- Au jour le jour, décembre 2016

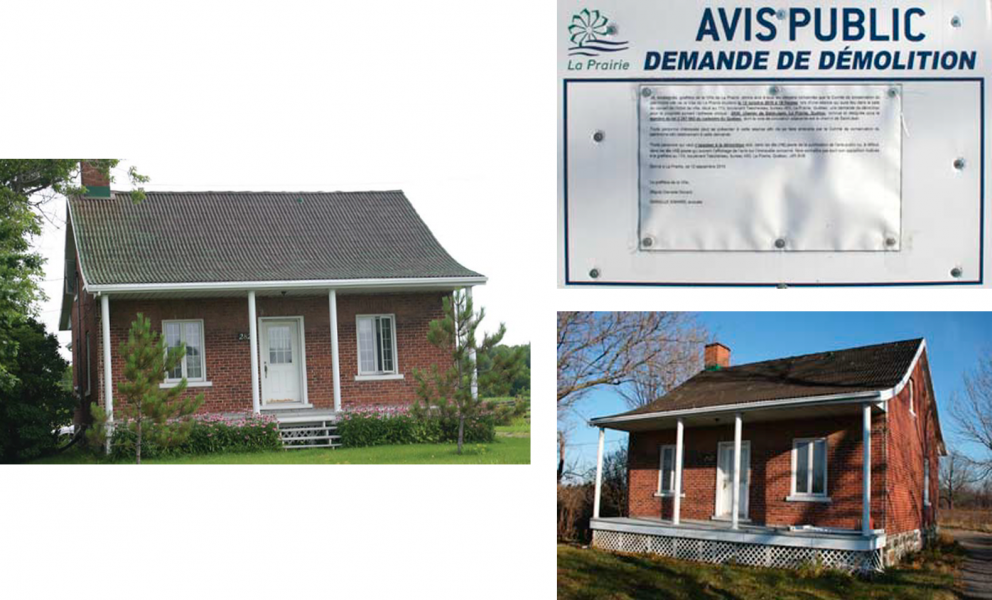

La démolition du 2825, chemin de Saint-Jean

2825, chemin de Saint-Jean, était un édifice de briques d’un étage et demi construit en secteur rural vers 1850. Sans doute à cause de la proximité du chemin de Saint-Jean et des activités agricoles des anciens propriétaires, le terrain recèlerait un certain potentiel archéologique. Bien que ce modèle de maison soit typique du milieu rural de La Prairie durant la seconde moitié du 19e siècle, il faut reconnaître que la construction d’une annexe attenante à l’arrière de la maison avait quelque peu détérioré l’intégrité architecturale de l’ensemble.

Habitée de façon continue depuis sa construction, la maison avait été vendue à l’été 2011 à Construction Roussillon de Candiac. Dans un court article paru du Au jour le jour de juin de la même année, nous soulevions des doutes quant aux intentions du nouvel acquéreur : « L’acheteur, qui est un promoteur immobilier, devant se soumettre aux nouveaux règlements concernant les installations sanitaires, pourrait éventuellement être tenté de démolir la demeure puisqu’il n’a pas l’intention de l’habiter. Voilà un dossier à suivre de près. »

Depuis, le 2825 aurait été habité de façon discontinue au cours des cinq dernières années. Certains des locataires auraient, par leur attitude et leur négligence, contribué à la dégradation de la maison.

LE LAISSER-ALLER

Le procédé est bien connu ; quiconque souhaite se débarrasser d’un bâtiment encombrant, qu’il soit patrimonial ou non, n’a qu’à le laisser se détériorer pendant quelques années. L’émission d’un permis de démolition s’impose ensuite d’elle-même. Dans ces conditions, et c’est le cas qui nous occupe, il devient presque futile pour quiconque de s’opposer à la destruction de l’édifice.

C’est ainsi qu’il y a plus d’un an, soit le 2 novembre 2015, le propriétaire présentait une demande de permis de démolition au service d’urbanisme de la municipalité. La demande fut soumise à l’expertise du comité de conservation du patrimoine bâti, lequel est composé de trois membres du conseil municipal ; Mme Suzanne Perron, M. Laurent Blais et M. Pierre Vocino.

Soulignons au passage qu’outre le comité de conservation du patrimoine bâti [ancien comité consultatif en urbanisme], la Société d’histoire de La Prairie-de-la- Magdeleine constitue le seul autre organisme accrédité par la Ville dont la compétence est reconnue pour intervenir dans la protection du patrimoine bâti à l’intérieur des limites de la municipalité. Pourtant l’actuel comité de conservation du patrimoine est entièrement composé de membres du conseil municipal alors que l’article 155 de la loi sur le patrimoine culturel mentionne « qu’un des membres du conseil local du patrimoine est choisi parmi les membres du conseil de la municipalité », ce qui ouvre la porte à la présence de deux citoyens dont un pourrait provenir de la SHLM.

À la suite de la demande du permis de démolition, le comité s’est réuni à quelques reprises afin de prendre connaissance des différents rapports d’experts qui avaient été commandés sur l’état de la maison. Les constats étaient unanimes et favorables au propriétaire ; fondations désuètes, présence de moisissures et coûts de la remise en état jugés excessifs. Une contre-expertise de notre part exigerait des frais élevés et risquerait d’engendrer un débat stérile.

En conséquence, un avis public de demande de démolition fut publié dans le journal Le Reflet le 12 septembre 2016. Toute personne souhaitant s’opposer à la démolition pouvait faire connaître par écrit son opposition motivée en soumettant son document à la greffière de la Ville. De plus, il était possible de se faire entendre par le comité de conservation en se présentant à la séance prévue pour le 12 octobre à 19 h. L’auteur de cet article fut le seul citoyen présent lors de cette rencontre, c’est dire tout l’intérêt que porte la population locale à la préservation du patrimoine bâti.

Nous reconnaissons qu’en publiant un avis de demande de permis de démolition dans le journal Le Reflet, le comité de conservation avait fait preuve d’une nouvelle transparence qui l’honore.

Pourtant, nous nous expliquons mal pourquoi tant la MRC de Roussillon que les autorités municipales ont toujours refusé à la SHLM, et ce malgré des demandes répétées, de lui transmettre une copie officielle du Macro-inventaire des bâtiments patrimoniaux réalisé à l’automne 2007 par l’architecte Michel Létourneau, ainsi que la liste des treize (13) maisons patrimoniales situées hors du site patrimonial que l’administration municipale avait l’intention de protéger. Transparence oblige.

DES PISTES DE SOLUTIONS

La démolition du bâtiment permettra donc au propriétaire d’économiser 800,00 $ par année en taxes, ce qui représente une perte appréciable de revenus pour notre municipalité. Est-il socialement acceptable que l’on puisse raser une maison ancienne dans le seul but de réduire son impôt foncier ?

Cette façon de procéder nous fait d’ailleurs craindre pour l’avenir des autres bâtiments patrimoniaux situés hors du site patrimonial déclaré. Il est de notre avis que le comité de conservation du patrimoine bâti doit à ce sujet faire preuve de prudence et travailler à établir des règles claires, voire contraignantes, qui obligeraient les propriétaires, du moins ceux des 13 maisons déjà désignées, à protéger et à entretenir leurs demeures.

Comme ce fut récemment le cas pour Symbiocité, lorsqu’un promoteur se voit interdire de poursuivre son projet parce qu’il risque d’empiéter sur un habitat protégé, cela prive la municipalité d’importants revenus de taxation. En conséquence, les élus municipaux n’hésitent pas alors à réclamer auprès des gouvernements fédéraux et provinciaux des compensations financières équivalentes aux pertes encourues. C’est donc dire l’importance accordée à l’augmentation des revenus pour les administrations municipales.

Dans les cas de démolitions ou de lots non occupés dans des secteurs stratégiques, certaines municipalités ont prévu le coup par le biais d’une redevance mensuelle obligatoire qui incite les propriétaires à développer leurs lots vacants ou encore à remplacer un édifice démoli ou à démolir. Ainsi, tant et aussi longtemps que le lot demeure inoccupé, le propriétaire doit verser une contribution mensuelle à la municipalité afin de compenser la perte des taxes.

À La Prairie, une telle procédure en inciterait sans doute plusieurs à faire des efforts pour occuper et entretenir les édifices dont ils sont les propriétaires. Sans aller dans cette direction, lors de la rencontre du 12 octobre dernier, les membres du comité de conservation du patrimoine bâti se sont montrés sensibles à l’idée d’accompagner éventuellement le nouveau propriétaire d’une maison patrimoniale afin de s’assurer dans le futur de la préservation et de l’intégrité de l’immeuble. D’ailleurs, c’est peut-être davantage dans cette avenue, plutôt que dans la réglementation et la coercition, que se situent l’avenir et la préservation de nos bâtiments anciens.

L’adoption subséquente d’un PIIA pour les maisons patrimoniales témoignerait en plus de la préoccupation des élus municipaux pour la conservation du patrimoine bâti. Est-il nécessaire de rappeler que « L’approbation d’un PIIA n’entraîne aucune modification des règlements d’urbanisme, mais constitue une condition supplémentaire à la délivrance d’un permis ou d’un certificat. »

Tout est question de volonté politique et de l’intérêt que l’on porte au patrimoine bâti.

En conclusion, lors de la séance du 12 octobre dernier, la décision du comité fut rendue en ces termes :

DÉCISION DU COMITÉ :

Étant donné que la demande de démolition répond aux critères élaborés à l’article 8 du règlement 1344-M dont notamment l’état de l’immeuble en détérioration et le coût excessif d’une restauration (voir rapports d’experts) ;

Le comité de protection du patrimoine bâti accorde l’autorisation de démolir sous les conditions suivantes :

1 – Le délai accordé pour la démolition sera de trente (30) jours après l’émission du permis de démolition ;

2 – Le demandeur devra fournir à la Ville une preuve (d’un expert reconnu par la Ville) dans les trois (3) mois suivant la démolition attestant que le terrain n’est pas contaminé de quelconque façon ;

3 – Le système d’installation septique devra être retiré du terrain 30 jours après l’émission du permis de démolition ;

4 – Le demandeur ne prévoyant aucune reconstruction ou réutilisation du terrain, le site devra être remis en état original avant la construction du bâtiment à démolir, ce qui implique notamment de retirer toute fondation entrée charretière (ponceau) et chemin d’accès au chemin Saint-Jean dans les 30 jours après l’émission du permis de démolition ;

5 – Les arbres existants devront être conservés ;

6 – Toutes les dispositions relatives au certificat d’autorisation pour démolition et les autres exigences en la matière prévues par réglementation municipale devront être respectées.

De toute évidence, la restauration du site s’imposait. Quiconque souhaitait en appeler de cette décision, c.-à-d. l’autorisation de le démolir, avait jusqu’au 14 novembre dernier pour agir.

À la suite de cette nouvelle disparition d’un édifice patrimonial, il reste pour l’avenir à redéfinir les principes préalables non seulement à la prise de décision par rapport à la demande d’un permis de démolition, mais aussi, et surtout, à l’importance que revêt la conservation du patrimoine bâti pour l’administration municipale et les propriétaires des maisons concernées. Il y a là encore beaucoup de place pour la réflexion.

Malgré nos nombreux appels à la retenue, notre parc immobilier ancien se rétrécit d’année en année au vu et au su d’une population indifférente. Ne faudrait-il pas, en collaboration avec la municipalité, travailler à informer et sensibiliser davantage nos concitoyens afin de freiner ces démolitions inutiles ? L’avenir témoignera du succès de nos intentions et de nos efforts.

- Au jour le jour, novembre 2016

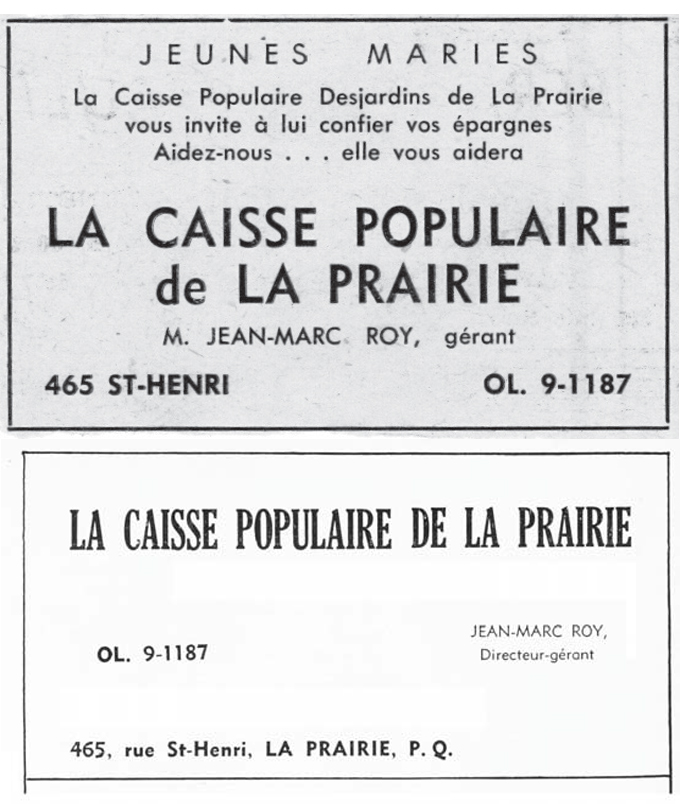

La Caisse Desjardins de La Prairie fête ses 66 ans

LES ORIGINES. Après deux années d’intenses recherches, Alphonse Desjardins fonde, en 1900, à l’âge de quarante-six ans, la Caisse populaire de Lévis. Ce projet coopératif est inspiré de modèles européens qu’il a su modifier pour les adapter aux réalités d’ici et proposer une formule originale.

Monsieur Desjardins entend ainsi donner aux classes sociales laborieuses le moyen de se prendre en mains, de gérer leur propre capital, de développer l’habitude de l’épargne et d’instaurer un crédit plus accessible qui mettrait fin aux nombreux abus du prêt usuraire.

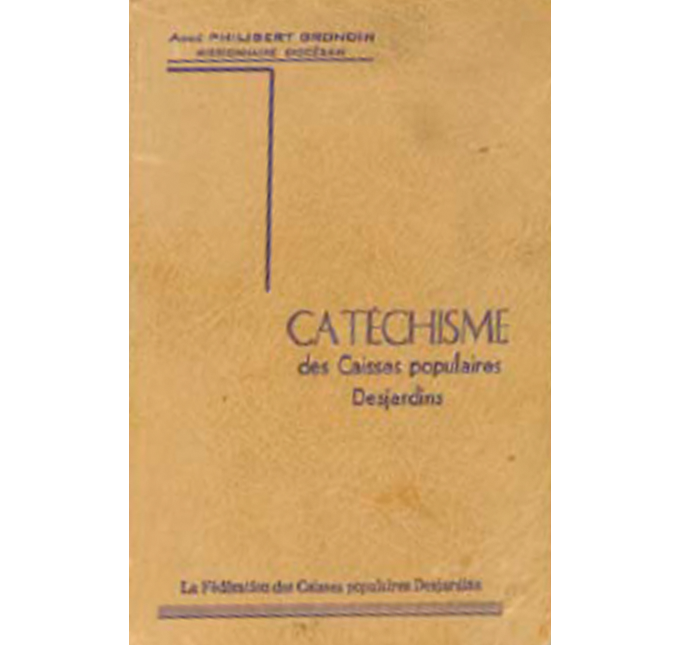

L’abbé Philibert Grondin du collège de Lévis, auteur du catéchisme des caisses publié en 1910, est l’un de ses plus dévoués collaborateurs. Grâce aux nombreux articles de l’abbé Grondin dans différentes publications catholiques et grâce également aux multiples conférences données par A. Desjardins, le nombre de caisses se multiplie rapidement tant au travers du Québec que de l’Ontario et du nord-est des États-Unis.

Le catéchisme, écrit par celui qui se désigne comme le propagandiste des caisses, connaît un énorme succès, non seulement parce qu’il est bien fait, mais aussi parce qu’il était fortement recommandé par les évêques et tout le clergé de la province.

Cette brochure, qui contient plus de 140 pages dans la huitième édition parue en 1943, écrite sous la forme de questions et de réponses, est un véritable outil pédagogique susceptible de rejoindre tous les citoyens, même ceux de la classe ouvrière. On y traite de tous les sujets susceptibles de bien faire comprendre les différents éléments qui constituent une caisse populaire : la nature d’une coopérative et d’une caisse, les conditions et les formalités nécessaires à la fondation d’une caisse, l’épargne, les prêts, l’organisation d’une caisse et son administration, les Unions régionales créées en 1924, la Fédération, etc.

Évidemment, compte tenu de l’auteur et du contexte de l’époque, le catéchisme contient son lot d’allusions à la religion et à la morale, dont voici deux exemples :

« Une Caisse, c’est « l’arbre financier » qui pousse entre l’église et l’école, pour leur donner les bienfaits de sa fraîcheur et de sa protection. » Ou encore « Comment une Caisse combat-elle l’intempérance ? En ôtant l’argent de la poche du buveur. À peu près jamais, vous ne verrez quelqu’un retirer de l’argent pour le boire. »

« La Caisse populaire est la vraie charité chrétienne ».

Bien que ce n’est pas toujours le cas, selon le credo de l’abbé Grondin chaque paroisse aurait dû avoir sa Caisse. « La Caisse Populaire c’est l’école paroissiale de l’épargne populaire. »

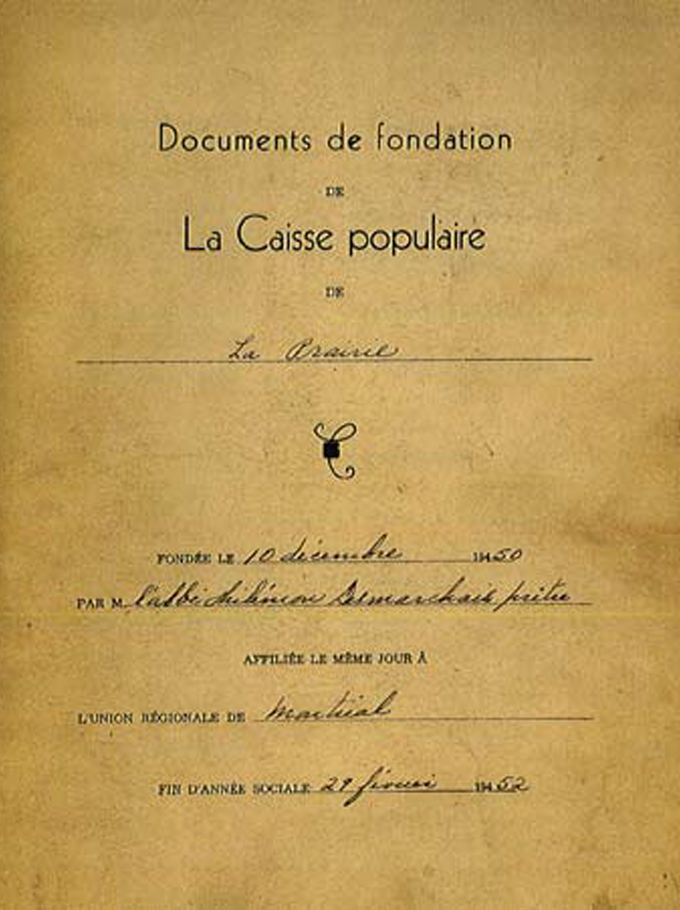

La Prairie

Le 10 décembre 1950, à l’instigation de l’abbé Philémon Desmarchais, un groupe de seize résidants de La Prairie (ils devaient être douze au minimum) se réunit pour fonder une Caisse Desjardins. Afin d’agir en conformité avec la loi, ils doivent ensuite déposer au greffe de la Ville ou au bureau du secrétaire de la municipalité, une copie de la formule de déclaration de fondation, les statuts et la liste des officiers.

Les premiers sociétaires sont issus de toutes les classes de la société locale :

Joseph Chevalier, curé

Philias Lanctot, garagiste

Noël Beausoleil, boucher

Hercule Lavoie, rentier

William Houde, agronome et industriel

Urgel Godin, ouvrier

Gérard Péladeau, notaire

Gilles Lalumière, journalier

Conrad Roy, cultivateur

Fabien Langlois, journalier

Omer Gagné, chauffeur

Gérard Longtin, cultivateur

Charles Auguste Dagenais, chauffeur

Gilles Leduc, journalier

Gérard Bleau, comptable

Jean-Marc Roy, comptable

Lina Bleau Serres, ménagère

Rita Roy Cuillierrier, ménagère

La première succursale loge au 452, rue Saint-Paul dans la maison de Georges-Hector Lamarre. Un an après le décès, en 1955, du président fondateur Urgel Godin, le nouveau président, Claude Diotte, déménage la Caisse au 465, rue Saint-Henri. C’est cependant sous la présidence de Donat Duquette, élu en 1956 et considéré comme un bâtisseur, qu’est construit en 1965 l’édifice actuel.

Le rapport annuel de l’année 1956 souligne le grand dévouement et le travail du personnel. « Il règne parmi le personnel et tous les sociétaires un esprit de famille nulle part ailleurs comparable. »Journal L’Éveil, édition du jeudi 18 avril 1957.

Construit selon les plans de l’architecte Claude Leclerc, le nouvel édifice, décrit comme sobre, élégant et fonctionnel, loge la Caisse Populaire de La Prairie, les bureaux de la Police provinciale et la Fédération des professeurs du diocèse de Saint-Jean. Cette dernière association ainsi que les policiers quittent l’édifice vers 1980 pour se loger ailleurs.

Dix ans après sa création, la Caisse de La Prairie annonce une année record et propose déjà de nombreux services à ses sociétaires : épargne, prêts personnels et hypothécaires, assurance vie des emprunteurs, caisse scolaire, chèques de voyage et prêts agricoles. Lors de la 10e assemblée générale annuelle tenue le 23 avril, les responsables présentent quatre nouveaux projets : l’augmentation des heures d’ouverture, l’acquittement des taxes foncières à la Caisse, la hausse des taux d’intérêt sur certains comptes d’épargne et l’assurance maladie pour les membres.

L’évolution

À l’image de l’ensemble du Mouvement Desjardins, notre Caisse locale a su s’adapter aux multiples changements qui marquent le milieu bancaire au cours des dernières décennies. Ainsi l’année 1990 marque la fin de la commission de crédit, dont les membres étaient habilités à autoriser des prêts aux membres ainsi que la signature de quittances, de mainlevées ou de cessions de priorité. Différentes raisons motivent son abolition ; on souhaite accélérer l’accord des prêts ainsi que la confidentialité du processus. De plus, la Caisse aprocédé à l’embauche de professionnels de la finance aptes à évaluer les multiples paramètres susceptibles d’autoriser ou non un prêt à un sociétaire.

Sensible à l’évolution des marchés et conscient que du développement immobilier de La Prairie se fera à l’avenir à proximité de l’autoroute 30, sur les lots de l’ancienne commune, le conseil d’administration opte pour la construction de la succursale de la Commune sise à l’angle du chemin de Saint-Jean et du boulevard de Palerme. L’ouverture du secteur du Grand Boisé en 1989, du quartier de la Briqueterie en 2010, de Symbiocité et du centre commercial Destination La Prairie en 2016 démontre manifestement la pertinence de cette décision.

Depuis 1999, le Mouvement Desjardins offre à ses membres, grâce à Accès D, l’accès aux services bancaires en ligne. Via internet, il est donc possible d’accéder à ses comptes bancaires ainsi qu’à toutes les opérations bancaires. On peut même y présenter une demande de prêt hypothécaire.

Alors que la majorité des grandes banques canadiennes procédaient récemment à l’abolition de milliers d’emplois et à la fusion de plusieurs succursales, le Mouvement Desjardins n’a pas échappé à ces grands bouleversements souvent liés à la multiplication des transactions à distance. Les épargnants se présentent de moins en moins à leur succursale, ce qui réduit les besoins en personnel de bureau et de service à la clientèle. Par contre, la spécialisation des tâches permet de créer de nouveaux emplois exigeant une formation plus poussée et, en conséquence, mieux rémunérée.

Alors que la Caisse La Prairie, avec ses 46 employés, occupe deux emplacements, les dirigeants du Mouvement Desjardins ont eu à justifier récemment, tant auprès des membres que des maires de plusieurs localités situées en région, la fermeture de nombreux comptoirs de service peu fréquentés.

Un organisme démocratique

Malgré le fait que les Caisses Desjardins soient, via leurs services, des quasi-banques et malgré l’abolition de la commission de crédit, fidèles aux souhaits du fondateur, les Caisses demeurent des coopératives très démocratiques. En plus d’élire les membres du conseil d’administration, dont la durée du mandat est de trois ans, l’assemblée générale annuelle dispose de pouvoirs étendus. Sous la présidence de Monsieur Robert Clermont, le conseil d’administration, composé de douze membres, dont six hommes et six femmes, établit les principales orientations pour l’année en cours, assure le suivi des résultats financiers, procède à l’embauche de la direction générale s’il y a lieu, gère les immeubles, etc.

Le rôle social

Grâce à son programme de dons et de commandites, la Caisse soutient concrètement des dizaines d’organismes de son milieu. En distribuant plus de 175 000 $ par année, dont 25 000 $ à la municipalité, la Caisse contribue ainsi de façon très active au développement et au mieux-être de sa communauté. La Société d’histoire a largement profité de cette générosité.

Avec plus de 15 780 membres, il est clair que la population locale demeure fortement attachée à cette institution et en apprécie grandement la philanthropie. Ainsi, plus qu’une institution bancaire dont les succès ne se démentent pas, la Caisse, par ses interventions directes auprès de plusieurs dizaines de projets et d’organismes, est devenue un partenaire essentiel et incontournable dans le développement tant social qu’économique de La Prairie.

Nous offrons nos félicitations à la Caisse La Prairie pour cet essor indéniable sur plus de six décennies et nous souhaitons longue vie à ses membres, à son personnel accueillant et à ses dirigeants bénévoles.

Les présidents

Urgel Godin – 1950-1956

Claude Diotte – 1956-1957

Donat Duquette – 1957-1972

Arthur Martin – 1972-1982

Maurice Bourassa – 1982

Sylvio Perras – 1982-1999

Robert Clermont – 1999 à aujourd’hui

Les directeurs généraux (gérants)

Jean-Marc Roy – 1950-1983

Denis Lavallée – 1983-1998

Denis Sénécal – 1998-2014

Suzanne Voyer – 2014

Évolution de l’actif

1951 : 28 645 $

1961 : 886 551 $

1971 : 4 962 164 $

1981 : 24 352 979 $

1991 : 102 340 843 $

2001 : 15 733 041 $

2011 : 356 601 000 $

2015 : 483 044 000

Ristournes distribuées aux membres

1953 : 91,50 $

1961 : 1 656 $

1971 : 24 286 $

1981 : ———-

1991 : ———-

2001 : 1 000 000 $

2015 : 772 000 $

- Au jour le jour, septembre 2016

La bataille de 1691, un nouveau chapitre à venir

Lors de ce grand déploiement que fut, au 17e siècle, l’invasion graduelle de l’Amérique du Nord par la France, l’Angleterre et la Hollande, chacune de ces puissances voulant accaparer les plus grands territoires possible, les occasions d’affrontement ne firent jamais défaut.

La mode du chapeau de castor était alors en vogue en Europe et, en conséquence, la richesse générée par la traite des fourrures en Amérique était au centre de conflits incessants. Le succès du commerce des pelleteries était d’ailleurs soumis aux aléas des alliances avec les différentes tribus amérindiennes, dont les Iroquois représentaient, et de loin, l’élément le plus influent et le plus puissant.

Pendant que les Français, peu nombreux sur un territoire immense, hésitaient entre la colonie de peuplement et la colonie-comptoir, plus au sud, les treize colonies anglaises se peuplaient et développaient avec habileté commerces, industries et maisons d’enseignement. À la fin du 17e siècle, la Nouvelle-France, en comparaison de la Nouvelle-Angleterre, souffrait d’un retard évident. Un quart de siècle après son ouverture, La Prairie n’était encore qu’une seigneurie peu peuplée comptant à peine 110 conces-sionnaires dans les quatre côtes de Saint-Jacques, Saint-Claude, La Tortue et Saint-Lambert. D’ailleurs, plusieurs jeunes hommes préfèrent la lucrative traite des fourrures, parfois en contrebande vers Albany, à la culture de nouvelles terres.

Le premier fort de La Prairie digne de ce nom fut conçu et dessiné par Villeneuve entre 1686 et 1689, puis érigé par Gédéon de Catalogne entre l’automne 1687 et le printemps 1689. La palissade enserrait les bâtiments d’alors ce qui explique la forme particulière de son périmètre. Au moment de l’attaque du 11 août 1691, la seule d’ailleurs qu’ait jamais subie le fort, l’enceinte protège à peine plus de vingt-cinq concessionnaires. D’ailleurs, sans la présence en garnison de quelques soldats des compagnies franches de la Marine, il aurait été facile à quelque attaquant de prendre le fort sans difficulté. Bref, le fort de La Prairie est loin d’être une place forte.

et du soldat. ISBN : 2-920718-49-5. Reproduit avec la permission du

Ministère de Travaux oublics et Services gouvernementaux Canada, 2009.

Pourquoi attaquer La Prairie ?

En cette fin de 17e siècle, la Nouvelle-Hollande est intégrée à l’État de New York et les Hollandais, dont en particulier la famille Schuyler, y tiennent une large part dans les affaires politiques, militaires et commerciales. Malgré le peu de moyens, La Prairie, qui n’est qu’un petit poste de traite des fourrures, joue le rôle de poste avancé pour la protection de Montréal, qui est alors la plaque tournante du commerce canadien des fourrures et qui constitue un important centre militaire du système défensif de la Nouvelle-France.

Outre leurs motifs commerciaux, les Schuyler veulent venger les raids de l’hiver 1689-1690, dont le saccage de Schenectady par les Français en janvier 1690. De plus, comme c’est toujours le cas lorsque les métropoles s’affrontent, la guerre de la ligue d’Augsbourg (1689-1697) se transporte en Amérique. L’alliance entre l’Angleterre, les Pays-Bas (Guillaume d’Orange) et l’Espagne a pour objectif de freiner les ambitions territoriales de Louis XIV. Aussi, il est impérieux de donner une leçon à la colonie française d’Amérique du Nord.

C’est ainsi que, dans le but avoué de venger l’attaque sur Schenectady, John Schuyler, frère cadet de Peter, à la tête d’une troupe composée de vingt-neuf coloniaux et cent vingt Amérindiens, mène une attaque sur La Prairie à l’été 1690. Au cours de ce raid, on brûle les récoltes, on tue du bétail, on scalpe six personnes dont quatre femmes, et dix-neuf colons français sont faits prisonniers. L’alarme fut donnée au fort de Chambly et à Montréal, et les Amérindiens se refusèrent à attaquer le fort de La Prairie, ce qui mit un terme à la menace.

À l’été suivant, Peter Schuyler, fort des renseignements stratégiques transmis par son frère John, décide de porter une nouvelle attaque sur La Prairie. Un contingent de 266 hommes, dont une majorité d’Amérindiens, se présente à l’aube du 11 août 1691 devant le fort. Informé à l’avance d’une attaque imminente, Hector de Callières, le gouverneur de Montréal, avait déjà fait traverser son armée vers La Prairie. Il disposait également de l’appui des miliciens et d’alliés amérindiens. Par précaution, de Callières avait aussi, la veille de l’attaque, envoyé un détachement au fort de Chambly.

Le premier affrontement est une catastrophe pour les Français et leurs alliés. Les pertes sont importantes. Malgré ses succès, Schuyler n’utilise pas ses grenades incendiaires pour mettre le feu à la palissade et décide de retraiter vers les bois. Entre temps, les hommes de Valrennes, stationnés à Chambly, se sont mis en marche pour porter secours à La Prairie. C’est ainsi qu’un second affrontement aura lieu. Les pertes sont élevées de part et d’autre, et Schuyler et ses hommes finissent par percer les rangs français et atteindre leurs canots sur le Richelieu.

Malgré les travaux de M. Jean Joly, qui situe cette seconde bataille à l’ancienne intersection du chemin de Saint-Jean et du chemin menant vers Chambly, des incertitudes demeurent quant à cette hypothèse, et ce, malgré la découverte de quelques balles de fusil à silex à cet endroit il y a quelques années. Convenons que, malgré le sérieux de cette conjecture, il est possible que l’affrontement ait eu lieu à un autre endroit.

De fait, seuls des travaux archéologiques pourront confirmer ou infirmer cette hypothèse. Une journée de prospection archéologique aura donc lieu sur le site le samedi 17 septembre prochain. Ce prochain épisode de la Bataille de 1691 permettra de faire avancer le dossier et d’ouvrir de nouvelles avenues pour de futures recherches.

- Au jour le jour, avril 2016

La vie exceptionnelle de Jeanne Lefebvre

N.D.L.R. Le texte qui suit n’aurait pas pu être rédigé sans la précieuse collaboration de Madame Isabelle Barbeau.

Il est de ces vies si exceptionnelles et pourtant si discrètes qu’il vaut, à coup sûr, la peine d’en évoquer les principaux éléments. À l’époque des mariages par internet, du féminisme et des familles réduites, le récit qui suit fait bien sûr office d’anachronisme.

L’histoire débute à La Prairie le 17 septembre 1896 par la naissance de Jeanne Lefebvre au 280, rue Saint-JacquesCette maison existe toujours. à La Prairie. La petite Jeanne est née dans la maison de son grand-père, Olivier Lefebvre, un prospère entrepreneur en construction. Décédé en 1906, à l’âge de cinquante ans des suites de la fièvre typhoïde, Monsieur Lefebvre, un père de douze enfants, était un membre très apprécié du conseil municipal. C’est Oliva, son aîné, également entrepreneur, père de Jeanne et de quinze autres enfants dont dix atteignirent l’âge adulte, qui hérita de la maison paternelle.

Disciplinée et studieuse, Jeanne fit son école normale chez les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame pour ensuite enseigner durant quelques années dans une école de rang de Brosseau.Un hameau situé près du chemin des Prairies dans ce qui est aujourd’hui Brossard.Son destin prit une nouvelle orientation lorsqu’à l’âge de 25 ans elle fit la rencontre de son futur époux sur le perron de l’église de La Prairie.

C’est à partir de ce moment qu’elle commença à rédiger dans un petit carnet le récit de ses fréquentations avec Georges Rochon ainsi que la merveilleuse aventure de leur voyage de noces à Québec. Ce manuscrit, un document unique plein de finesse, de sensibilité et d’un grand sens de l’observation, demeura secret durant toute sa vie et ne fut découvert par l’une de ses filles que quelques semaines après son décès. Nous vous livrons ici la quasi-totalité de ses précieux souvenirs :

LAPRAIRIE 1921

9 février – rencontre de M. Rochon chez Esther – qui m’a laissé une bonne impression.

20 février – Dimanche après-midi j’allai à la clôture de notre retraite. Le bon Dieu a bien voulu écouter mes prières, après lui avoir demandé un bon mari modèle il m’en envoie un aussitôt après la cérémonie Esther m’arrive avec M. Rochon – Quel beau rêve se réalise, je ne puis croire. Quelle reconnaissance dois-je vous faire ô mon Dieu. Que c’est bon de goûter un bonheur venant de Dieu.

25 février – Vendredi M. Rochon vient veiller ce soir et m’apprend que ces visites ont un but sérieux.

5 mars – Samedi – Bonne surprise M. Rochon vient veiller et reste pour passer la journée de demain.

6 mars – J’irai à la Grand messe (sic) avec M. Rochon il reste à dîner chez moi et s’en est retourné à 5 h. Mon amour s’agrandit de plus en plus.

9 avril – Je suis à Montréal chez Esther où je vois M. Rochon.

10 avril – nous sommes allés M. Rochon Esther et moi à l’ImpérialLe théâtre Impérial est construit en 1913 sur la rue Bleury et présente au cours de ses vingt premières années d’existence des spectacles de vaudeville et des représentations de films muets. – je suis toujours enchantée de M. Rochon. Je suis allée veillée (sic) chez M. Rochon ce soir j’étais un peu timide ai-je laissée une bonne impression ? – je le désirerais. J’ai trouvé M. et Mad Rochon très affable (sic), ils me plaisent tous. Georges était un peu tranquille, songeur qu’a-t-il ? – j’aurais voulu pouvoir lui demander et l’encourager.

11 avril – Nous nous levons de bonne heure pour aller au mariage de mon cousin Émile – Georges revient le soir – Nous allons tous à la galerie des Beaux-Arts. Georges et Adrien Dupuy Esther Claire Régine Hélène et M. Pageau.

12 avril – On m’a prié de rester ce soir, j’ai consenti et nous sommes allés au Capitol.Le Capitol, un théâtre de 2 600 places appartenant à Famous Players, a ouvert ses portes sur la rue Sainte-Catherine en avril 1921. Je n’ai pas vu ce qui se passait dans les vuesC’est-à-dire le film présenté à l’écran. – j’étais un peu émotionnée de ce que M. Rochon me parlait.

17 avril – Georges m’a fiancée – quel grand événement – je suis fiancée c’est donc vrai que je vais me marier – je ne crains nullement le mariage. [À la demande de la famille nous avons omis ici quelques lignes du récit dans lesquelles Jeanne avoue son admiration et son amour pour son futur époux.]

QUÉBEC 7 JUIN 1921C’est le jour de leur mariage. – VOYAGE DE NOCE

Au Château Frontenac où nous nous retirons nous habitons une des plus belles chambres. Elle est située dans la TourLe château Frontenac a été construit en plusieurs étapes à partir de 1892. La tour principale a été érigée à partir de 1920. grise à l’ouest sur la terrasse Dufferin en face de la Citadelle.

Dans la fenêtre droite celle de la tour nous voyons tout près le trophée de Montcalm, plus haut la Citadelle quelques maisons, différents kiosques sur la terrasse. Le fleuve un peu étroit sur lequel il se fait beaucoup de navigation. De l’autre côté de la rive se trouve Lévis place très curieuse. Ce qui me frappe dans cette dernière ville et Québec, il n’a aucune symétrie pour la disposition des habitations. On y bâtit une maison, ce qui restera de terrain on en bâtira une autre sur la hauteur s’il n’y a pas assez de largeur.

En général on dirait des boites jetées par ci par là les unes droites les autres de côté ah – le site ne me plait pas du tout. Il en est de même pour tout le trajet que nous avons fait de St Lambert à Lévis. Le goût et la propreté semble (sic) manquer.

- Au jour le jour, avril 2016

Projet de politique culturelle à La Prairie

Dans le numéro d’octobre 2015 du présent bulletin, nous vous faisions part de la mise sur pied d’un comité chargé d’élaborer un projet de politique culturelle pour notre municipalité.

Depuis l’automne dernier, les membres de ce comité ont consacré leurs énergies à dresser un diagnostic de l’offre des services culturels disponibles à La Prairie. Dans le cadre de ce diagnostic, et grâce à la collaboration de personnes impliquées dans différents volets de la culture, les éléments suivants ont été retenus afin d’en établir les forces, les faiblesses, les opportunités et les contraintes existantes. Il s’agit des arts visuels et des expositions, des métiers d’art, du théâtre, de la musique, de la danse, des événements spéciaux (ex. : la fête nationale), du patrimoine, de la bibliothèque, des écoles et de l’église de la Nativité.

Ce constat établi, le comité, à mi-parcours de son mandat, devait aller en consultation publique afin de valider et de bonifier les conclusions issues du diagnostic. Cette rencontre, à laquelle participèrent une cinquantaine de personnes, dont notre président Monsieur Stéphane Tremblay et Monsieur Jonathan Trottier, membre du CA, eut lieu le 24 mars dernier à l’étage du Vieux Marché. En plus de signifier leur accord ou leur divergence avec les résultats du diagnostic, les participants furent invités à valider les trois principaux enjeux ou défis à relever, à savoir : la mise en valeur de notre site patrimonial, l’élargissement et l’optimisation de l’offre culturelle ainsi que la promotion et la diffusion de cette offre. Des dix tables de discussion, chacune étant animée par un membre du comité, surgirent de multiples idées et suggestions très créatrices.

En fin de rencontre, les citoyens présents y allèrent de nombreux commentaires susceptibles d’améliorer l’offre et la coordination des services culturels ainsi que la diffusion de l’information auprès de la population. Nous retiendrons ici les idées les plus marquantes : création d’une maison de la culture, expositions permanentes, bottin et agenda culturel, collaboration avec d’autres municipalités et développement des activités culturelles auprès des jeunes. Somme toute, une soirée très réussie.

- Au jour le jour, avril 2016

La vie exceptionnelle de Jeanne Lefebvre (Partie 2)

MERCREDI 8 JUIN

Aujourd’hui nous nous reposons ou plutôt nous fatiguons par l’irrégularité des repas. – Nous déjeunons à 9 ½ hrs dinons 3 h et soupons à 7 hrs au son de la musique. – Ne pas travailler et beaucoup manger nous rend paresseux. Mais ce soir nous aspirons le bon air frais dans la tour en écoutant la fanfare – Et la causerie donc c’est vraiment poëtique (sic). Vive la lune de miel.

JEUDI 9 JUIN

Là nous sommes plus disposés, Georges est gai et chante comme un rossignol. Moi j’ai le goût de sauter. Notre toilette finie nous allons visiter Québec voir les principales rues et établissements. Nous dinons et prenons des photographies. Ensuite vers 2 hrs nous sommes allés visiter Montmorency, avons monter (sic) l’élévateur sommes allés au-dessus des chutes. C’est très joli – Nous avons continués à Ste Anne de Beaupré où j’ai trouvé cette petite place bien propre, la principale rue est remarquable par la suite de ses hôtels. — Nous revenons contents au Château pour nous reposer – la musique est assez belle qu’on ne pense pas à se coucher. Bonne nuit il est minuit passé –

VENDREDI 10 JUIN –

Que c’est bon de se lever bien disposés – après avoir pris un bon bain nous allons prendre notre diner en dehors pour varier – ne prenant pas de déjeûner (sic) nous sommes mieux. Nous avons visité le port avons fait une visite à la Basilique. Un repos pris sur le parc en haut de la terrasse Dufferin au frais nous fait passer le temps agréablement.

Il faut faire nos adieux au Château Frontenac préparons les malles – Georges se repose et moi j’écris ces quelques pensées. Je suis dans le meilleur des mondes, pas une seule inquiétude ou contrariété vient assombrir, le temps voudrait nous attrister mais il n’ose il nous sait courageux et heureux de notre sort – D’ailleurs mon cher mari que j’aime de tout mon coeur est là et il est la cause de mon bonheur.

Nous allons prendre notre bateau pour Montréal.

MAD. G. ROCHON

Les voyages de noces au château Frontenac étaient exceptionnels dans le Québec rural des années 1920. C’est que Jeanne Lefebvre avait eu le bonheur de marier l’unique garçon d’une famille très à l’aise. Lui-même commerçant, il avait établi sa fortune dans le commerce des langues marinées. Hélas, le bonheur fut de courte durée puisqu’en 1937, à l’âge de 47 ans, Georges Rochon décédait d’un infarctus, laissant sa jeune épouse seule avait onze enfants (6 garçons et 5 filles) dont Michel, le petit dernier qui n’avait que neuf mois.

L’entreprise de M. Rochon était logée dans un bâtiment situé dans la cour arrière du 4575, rue Brébeuf à Montréal. N’ayant d’autre choix que de vendre le commerce de son époux, grâce surtout aux revenus tirés de la location des logements situés au-dessus, la jeune veuve a continué d’habiter le logis familial jusque vers 1960.

Comme c’était le cas à l’époque dans les nombreuses familles, et davantage dans le cas d’une mère sans époux, les enfants les plus âgés durent cesser leurs études et trouver du travail pour aider à subvenir aux besoins de leurs frères et soeurs. C’est ainsi que les plus jeunes purent poursuivre des études.

Au volant de sa Graham Page dans laquelle s’entassait sa marmaille Rochon, elle venait fréquemment visiter les Lefebvre à La Prairie. « On devait arrêter un moment sur le pont Victoria, et le percepteur me demandait si c’était à moi tout ce monde. Mais bien sûr que oui mon cher monsieur ! » répondait-elle avec fierté.

Ne s’étant jamais remariée, et malgré les difficultés liées à sa situation de mère seule avec onze enfants, Jeanne Lefebvre est toujours demeurée attachée à la vie. Ce qu’il a dû falloir d’amour, d’intelligence et d’organisation à cette femme pour élever seule une telle famille ! Amoureuse de la nature, elle a toujours aimé les voyages et elle s’intéressait vivement aux événements de l’actualité. Un jour, en visite au centre d’accueil de La Prairie, elle croisa une personne en fauteuil roulant et la salua. Alors qu’on lui demandait qui était cette dame, elle qui, à plus de cent ans se tenait solidement debout, de répondre : « Ah ! c’était une de mes élèves. »

Curieuse, à l’âge de 102, elle demandait qu’on lui explique comment fonctionnaient les courriels. Bien qu’elle ait toujours eu une bonne santé, c’est à partir de cet âge que sa vue a commencé à décliner. Elle aimait toujours faire des marches et assister à de nombreux soupers qu’elle ne voulait jamais manquer. Victime de problèmes pulmonaires, elle n’aurait été malade que durant le mois précédant sa mort. Intellectuellement très forte et d’un courage exemplaire, elle avait conservé une excellente mémoire et est demeurée lucide jusqu’aux derniers moments.

Jeanne Lefebvre-Rochon est décédée le 11 décembre 2001 à l’âge de 105 ans. Huit de ses enfants et quarante-sept petits-enfants et arrière-petits-enfants lui survivent encore.

- Au jour le jour, mars 2016

Les patriotes: mythes et réalités

Plus de cent soixante-quinze ans après les événements et malgré l’abondance des publications et de la documentation sur ce sujet, il demeure toujours difficile d’éviter le piège de l’émotivité et des passions. Dans l’espoir d’y distinguer la vérité historique des fausses croyances et du folklore, nous vous proposons d’aborder les rébellions de 1837-1838 sous un angle critique. Nous soumettrons également un portrait sommaire de l’héritage laissé par les patriotes.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-dela- Magdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Elles débutent à 19 h 30.

Entrée libre pour les membres, 5 $ pour les non-membres.

Renseignements au 450-659-1393.