- Au jour le jour, juin 2018

Un chemin royal dans Fontarabie

Document paléographié par Gaétan Bourdages avec l’aide du comité

de paléographie de la SHLM.

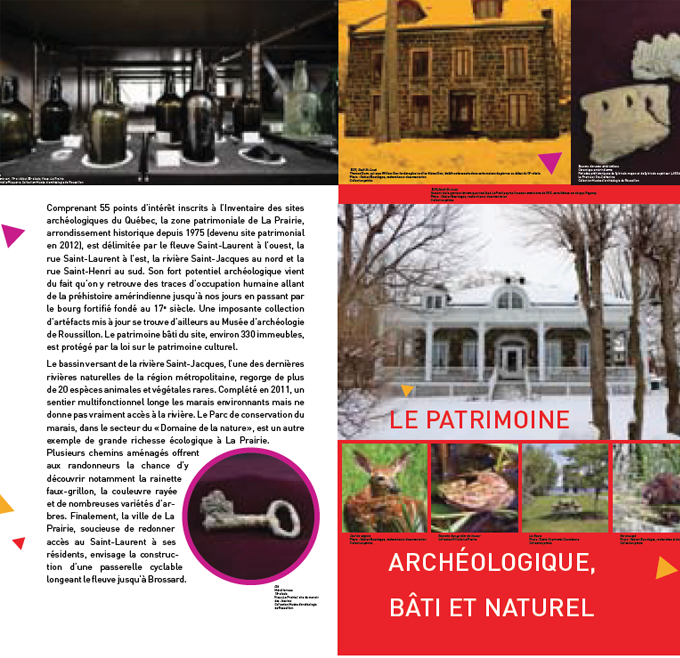

N.D.L.R. Dans la première moitié du 18e siècle, avec l’ouverture de nouvelles côtes dans la seigneurie, les besoins en communications se font plus pressants. C’est dans ce contexte que le grand voyer Lanouiller ordonne, en 1735, l’ouverture d’un nouveau chemin dans Fontarabie ainsi que la construction d’un pont sur la rivière Saint-Jacques. Lan mil sept Cens Trente Cinq Le vingt Juillet nous Jean Eustache Lanouiller de Boisclerc Coner du roy et Grand Voyer en ce pays sur la Requeste à nous présenté par Jacques Lafleur et La veuve Sénécale et autres habitans de la prairie de la magdelaine a la fourche pendante pour les raisons y contenues a ce qu’il plu de nous transporter En Ladite seigneurie de La Prairie de la Magdelaine a leffet de leur marquer et ordonner un Chemin Royal pour pouvoir vacquer a leurs affaires au bas de laquelle est nostre orce du dixième de ce mois portante laditte requeste sera Communiqué de la main à la main au Reverend Père Lauson Seigneur dudit Lieu pour après La ditte Communication nous transporter sur Les Lieux et ordonner ce qu’il appartiendra nous nous sommes transporte En laditte Seigneurie de la Prairie de la Magdelaine ou estant nous aurions fais venir par devant nous Le sieur René Dupuy second Cap.e de milice et lesdits ñoes Joseph Lefèvre, Pierre Pireau, Jean francois Dumay et Benoist Pireaudeau dit Lafleur Principaux habitans de la ditte Prairie de la magdelaine Lesquels nous ont unanimement dit en présence R.P. Dheu de la Compagnie de Jesus representant Les Seigneurs que les nommés Jacques Lafleur et autres habitans auront besoin d’un chemin pour pouvoir sortir de leurs habitations pour aller au grand Chemin de Chambly afin de faire valoir les terres qu’ils ont a fontarabie et d’aller a l’église et au moulin qu’il serait encore nécessaire de faire un pont sur le bras de la fourche au Chemin de Chambly afin que tous les habitans de la prairie de la magdelaine puissent vacquer en tous tems à leurs affaires et avoir les secours spirituels de leurs pretres Nous en présence des susnommés de leur avis et consentement apres avoir vue visité et examiné les endroits les plus propices et nécessaires pour l’utilité du public et avoir entendu lesd. habitans et leur dire et demander nous en revenant de la terre de la veuve Sénécale au grand Chemin de Chambly avons marqué ce Chemin de sortie de vingt quatre pieds de large scavoir dans la ligne qui sépare les terres du Sr Lefèvre Cap de milice et du ñoe Pierre Brousseau père ainsy quil sensuit Que suivant les piquets que nous avons fait planté Le nommé Pierre Brousseau seul sur sa terre fournira vingt quatre pieds de large jusque sur le Costeau et que ledit sieur Le Ber suivant les dits piquets fournira aussy seul vingt quatre pieds de large dans laquelle ligne il se trouve une petite rivière sur laquelle il fera faire un pont par ledit Jacques Lafleur et autres intéressés audit chemin qui sera aussy fait et entretenu par les dits habitans.

Pour ce qui est du pont de la rivière St Jacques qui interromp le Chemin de Chambly il sera fais et entretenu par tous les habitans de La Prairie de la Magdelaine a commencer depuis les p.er habitans pres le fort joignant le fleuve St Laurent jusqu’aux d.er habitans de fontarabie et ce au prorata des terres que chacun d’eux possède le long dudit Chemin de Chambly suivant la répartition qui en sera faite par lesd. S.r LeBer et les ñoes René Dupuy et Jean Francois Dumay en presence de M.e Jacques Deslignery prestre missionnaire du dit lieu.

Tous les ponts serons fait avec de bons chevalets sur lesquels seront mis de bonnes lambourdes qui serons couvertes avec des pieux de quinze pieds de long escaries sur les quatre faces et chevillés par les bouts sur les dits lambourdes.

Chacun en bonne foy s’acquittera du contenu au proces verbal Auxquels chemins et ponts ainsy désignés nous pour le bien et utilité publique ordonnons qu’il sera incessamment travaille pour lesdites terres ensemmces et pour celles qui sont en friche gueret et sera incessamment travaillé par tous les intéressés audit chemin et pont au depens et revenus des refuseurs ou de ceux qui ne se trouveront pas afin que ledit chemin soient fais et parfais sitot apres les semences de l’année prochaine devant livrer tous les bois necessaires pour les ponts lhiver prochain a peine contre les contrevenants de la manière portee par les règlements de voirie deffendons sous les dittes peines a tous habitans de se servir d’autres chemin que celuy par nous désignés a peine contre lesdits contrevenants de tous depens dommages et intérets de ceux qui pouraient s en trouvés incommodés enjoignons au S.r Le Ber Capitaine de milice et autres officiers de milice de faire travailler incessamment audits chemin et ponts suivant et conformément au présent proces verbal faisant abbatre les buttes remplir les trous et applanir ledit chemin faisons deffense a toutes personnes d’embarrasser ledit chemin soit par barriere labours clostures semance ou autrement fait et arrete audit lieu les jours et an que dessus et ont avec nous signés les sus nommés excepté Lafleur qui a déclaré ne savoir écrire ny signer après lecture faite suivant l ordonnance quatre mots en interligne aprouvés / Dheu Jésuite

René Dupuy P. Lefebvre

Francois Dumay

Lanouiller (avec paraphe)

- Au jour le jour, juin 2018

La Prairie et le tourisme

À titre de représentant de la SHLM, le 18 mai dernier j’ai participé à une table ronde sur le tourisme à Saint-Rémi, organisée par les députés au parlement canadien Jean-Claude Poissant du comté de La Prairie et Brenda Shanahan, élue de Châteauguay-Lacolle.

Des trente participants, j’étais le seul bénévole et, étonnamment, le seul originaire de La Prairie. Mis à part le propriétaire du parc Safari et un producteur de vin, la majorité de l’assemblée était composée d’élus, de fonctionnaires et d’employés représentant une municipalité ou un organisme intéressé au développement du tourisme sur le territoire de ces deux comtés.

Puisque la rencontre avait été mise sur pied dans le cadre de l’année du tourisme Canada-Chine, nous avons eu droit à un diaporama sur le rôle joué par l’organisme Destination Canada, chargé de développer des stratégies de marketing axées sur la stimulation du tourisme international. À travers le Canada, l’industrie touristique représente 2 % du PIB et permet de créer un nombre considérable d’emplois, particulièrement chez les jeunes. Plus de 1,8 million d’emplois au pays sont liés aux activités touristiques. C’est d’ailleurs grâce à un programme d’emploi d’été du fédéral que la SHLM profite depuis de très nombreuses années de la présence d’étudiants chargés de l’accueil des visiteurs et des visites guidées.

Alors que les statistiques démontrent que 682 000 touristes chinois sont entrés au Canada en 2017, chacun ayant dépensé en moyenne 2 500 $, le gouvernement canadien s’est fixé comme objectif de doubler d’ici 2021 le nombre de visiteurs chinois.

Bref, l’un des objectifs premiers de cette rencontre était d’inviter les participants à se concentrer sur le plus grand marché touristique au monde, à savoir la Chine.

Atelier en sous-groupes

Or les ateliers en sous-groupes qui ont suivi la présentation des deux députés ont vite démontré que les préoccupations locales et régionales en matière d’accueil touristique prennent rapidement le pas sur l’accueil d’éventuels touristes venus

de Chine. Bien sûr, et malgré la barrière de la langue, des organismes comme le Manoir D’Youville, Exporail, le parc Safari et les vignobles sont mieux dotés pour recevoir en grand nombre des visiteurs d’une culture si différente de la nôtre.

Les attraits locaux et l’agrotourisme offrent à notre avis peu d’intérêts pour ces gens issus d’une civilisation plusieurs fois millénaire. Nous voyons mal un natif de Pékin s’extasier devant les sépultures dans la crypte de l’église de la Nativité

ou encore face à une maison de pierres deux fois centenaire.

Pour le moment, nos préoccupations se situent ailleurs : publicité, réseautage, concurrence des activités présentées

à Montréal, compétition entre les municipalités, manque de ressources, logement des visiteurs, coordination des réseaux cyclables, accès aux voies d’eau, etc. Et, comme on dit souvent, chacun tire la couverture de son bord.

Et La Prairie dans tout ça ?

Pour le touriste d’un jour, La Prairie offre de multiples possibilités toutes très intéressantes. Qu’on pense au Marché des jardiniers, dont la réputation n’est plus à faire, qui fêtera en septembre prochain son 50e anniversaire. Il y a beaucoup plus encore : le Musée d’archéologie de Roussillon, le Vieux Marché et sa Société d’histoire, le site patrimonial (Vieux

La Prairie), le théâtre d’été, le week-end d’autrefois, les reconstitutions historiques, le charme du La Prairie rural et ses maisons patrimoniales, le quai refait à neuf, le centre d’escalade, le golf, un vignoble, les visites guidées, la Balado Découverte, le géocaching, le festival des arts, les concerts, le Défi 350, la fête de l’Halloween, les restaurants, etc. Ce ne sont certes pas les attraits qui manquent.

On ne peut que déplorer que les rives de la rivière Saint-Jacques demeurent toujours inaccessibles aux Laprairiens.

Il y aurait tant à faire sur ce magnifique cours d’eau. Bien qu’il n’existe aucune statistique sur le tourisme à La Prairie, il est justifié de se demander quels sont les efforts mis en place par la municipalité pour attirer davantage de visiteurs. Dépliants et cartes publicitaires, pavillon d’accueil et d’information pour les touristes, utilisation des réseaux sociaux, collaboration avec les municipalités voisines, etc.

La Société d’histoire et le tourisme

Depuis la déclaration de l’arrondissement historique en 1976, des sommes considérables ont été investies par

le gouvernement provincial, par la municipalité ainsi que par les propriétaires pour faire du Vieux La Prairie un endroit unique qui soit agréable à habiter et à visiter. Bien que le site de Rose & Laflamme attende toujours qu’on le réaménage et que le vieux rempart de béton montre des signes évidents de fatigue, cela n’explique en rien que l’achalandage dans le Vieux Fort ne soit pas plus élevé.

Notons au passage que, compte tenu de la position stratégique de son local et de ses ressources, à La Prairie c’est la Société d’histoire qui, par défaut, assure l’accueil des visiteurs étrangers.

Que faudrait-il faire de plus pour attirer chez nous les visiteurs en plus grand nombre ? Le plan marketing est sans doute à revoir tant pour la SHLM que pour la ville. Il est impérieux d’injecter plus sérieusement dans les communications qui ciblent la clientèle de la grande rive sud de Montréal et proposer une collaboration aux municipalités environnantes ainsi qu’aux organismes qui planifient des visites de groupes (associations et maisons de retraités, entreprises, milieu scolaire, etc.). Tout cela ne saurait se faire sans davantage d’investissements en ressources financières et humaines ainsi qu’avec l’implication des commerçants locaux qui, hélas, se font souvent tirer l’oreille. Soyons réalistes, dans ce domaine il faut se montrer proactif, car le tourisme génère beaucoup d’argent, ce qui n’est pas à négliger.

- Au jour le jour, mai 2018

Sauver une maison patrimoniale ou l’art du compromis

Une récente compilation des édifices ou ensembles de bâtiments de valeur patrimoniale disparus du territoire de La Prairie depuis un siècle nous amène à la conclusion suivante ; des 37 constructions répertoriées, 26 ont disparu sous le pic des démolisseurs alors que les onze autres ont été détruites par le feu.

La grande majorité de ces démolitions s’expliquent par ce qu’il est convenu d’appeler le progrès, c’est-à-dire remplacer un vieil édifice par un bâtiment plus récent et d’un usage en conformité avec de nouveaux impératifs financiers. Du nombre, très peu, seulement six, ont été mis à terre à cause de leur désuétude et aucun n’a cédé la place à un espace vert.

Le bilan n’est guère plus positif ailleurs au Québec.

Le rôle de la municipalité

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) du Grand Montréal (CMM) est entré en vigueur le 12 mars 2012. Il s’accompagne d’un plan d’action qui souligne l’importance du territoire et des activités agricoles afin d’y limiter les pressions de l’urbanisation et de favoriser une densification du cadre bâti sur les terrains vacants ou ceux à redévelopper qui sont situés à l’extérieur des aires TOD (Transit Oriented Development). On aura ici à l’esprit la difficulté que représente

depuis de nombreuses années l’aménagement urbain de l’ancien site « Rose & Laflamme », un site dont le sol est potentiellement pollué.

Il est donc clair que les municipalités membres de la CMM ont l’obligation de construire d’abord sur les espaces vacants et de densifier l’occupation du sol (occupation mixte) avant d’empiéter sur la zone verte. D’où, lorsque l’espace est densément occupé, la tentation d’accorder commodément un permis de démolition sur un édifice patrimonial situé en zone commerciale afin de le remplacer par un bâtiment qui rapportera davantage de taxes dans les coffres de la ville.

Heureusement que les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), lorsqu’ils existent, peuvent faire contrepoids aux envies de jeter par terre des bâtiments patrimoniaux déjà bien intégrés au paysage urbain. L’expérience démontre qu’il est approprié de bien définir les secteurs, les bâtiments ou les objets d’aménagement dont les caractéristiques et la sensibilité méritent une approche par des PIIA.

« Le PIIA convient bien aux projets d’une certaine envergure pour lesquels on souhaite s’assurer d’une certaine unité et harmonie (p. ex., développement d’un nouveau quartier, insertion d’un projet particulier de construction, de modificationou d’occupation) ou à ceux qui se trouvent dans des zones d’intérêt particulier (p. ex., un quartier ancien, un secteur boisé). » Que faire alors pour les constructions isolées ?

Si La Prairie peut s’inspirer d’un Plan de conservation du site patrimonial déclaré, élaboré par le MCC en collaboration avec le Conseil du patrimoine culturel, le service d’urbanisme ne s’est jamais doté d’un PIIA ou de mesures d’appui touchant les bâtiments patrimoniaux situés à l’extérieur du périmètre du site patrimonial.

La loi du patrimoine culturel adoptée en 2012 accordait de plus larges responsabilités aux municipalités en matière de protection du patrimoine. Article 127. « Une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local de patrimoine [ancien comité consultatif en urbanisme], citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public. » Les élus municipaux se montrent souvent hésitants à procéder de cette façon.

Ainsi, dans certains cas la meilleure façon d’assurer la préservation d’un bâtiment historique serait que la ville en soit déjà possesseur ou qu’elle s’en porte acquéreuse. C’est le cas à La Prairie, avec le bel exemple du Vieux Marché. Par contre, l’ancien couvent des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame se cherche toujours une vocation et, avec raison, la ville trouve qu’il en coûte cher de maintenir ainsi un bâtiment sous-utilisé.

En décembre 2013, dans le but avoué de protéger de la démolition des bâtimentspatrimoniaux situés à l’extérieur du site patrimonial déclaré, la ville de La Prairie adoptait un règlement précisant la marche à suivre pour obtenir un permis de démolition visant l’une des 42 maisons dont la liste apparaît en annexe du règlement (liste établie à partir du macro-inventaire des bâtiments patrimoniaux réalisé à l’automne 2007 par l’architecte Michel Létourneau). La mise en application de ce règlement était confiée au comité de protection du patrimoine bâti, un comité composé de trois membres du conseil municipal.

Ce comité possède un mandat limité, il protège dans la mesure où il a le pouvoir de bloquer une demande de permis de démolition d’une des 42 maisons citées. En septembre 2016, ledit comité accordait un permis de démolition pour le 2825, chemin de Saint-Jean, une maison figurant sur la liste de protection et que le propriétaire avait volontairement laissée se détériorer. Il a d’ailleurs fallu plus d’un an au propriétaire pour exercer son droit de démolir la maison et la grange. Un édifice qui disparaît, cela réduit d’autantle fardeau fiscal de son propriétaire.

Pourquoi ne pas oser aller plus loin et obliger certains propriétaires à entretenir convenablement leur bâtiment patrimonial, voire à les aider financièrement à le maintenir en bon état ? Là encore, nos élus manquent d’audace. À noter que les MRC n’interviennent pas dans les dossiers de sauvegarde des bâtiments patrimoniaux, si ce n’est que pour accompagner financièrement les municipalités. Hélas, force est d’admettre que l’argent se fait plutôt rare. Sauf pour les particuliers amoureux des maisons anciennes dans lesquelles ils investissent des fortunes, les vieilles maisons offrent peu d’attraits pour les mécènes.

Une formule magique ?

Dans le parcours du combattant pour sauver une maison patrimoniale menacée, la lutte est inégale. D’une part, les citoyens ou comités de sauvegarde ont la partie difficile. Ils doivent présenter des dossiers très étoffés : historique de l’édifice, généalogie des générations qui l’ont occupé, appuis des médias, relevés architecturaux, plans et photographies, expertises de firmes spécialisées, collaboration des fonctionnaires du MCC, propositions d’une nouvelle vocation pour l’édifice, coopération des élus locaux et provinciaux, lettres d’appui d’Histoire Québec et de l’APMAQ, financement, etc. Dans la majorité des cas, dont certains sont litigieux et complexes, toute démarche pour une sauvegarde exige ténacité, patience et longueur de temps.

On a même vu des municipalités ainsi que le MCC refuser de transmettre aux groupes de pression les résultats d’expertises sous prétexte qu’il s’agit de documents de travail.

D’autre part, les promoteurs immobiliers, ces pourfendeurs du patrimoine bâti, ont la tâche beaucoup plus aisée. Un simple rapport d’architecte ou d’ingénieur, parfois complaisant, suffit souvent à convaincre le conseil local du patrimoine de la vétusté de la construction et du bien-fondé de délivrer au plus tôt un permis de démolition. De plus, la seule perspective qu’un éventuel bâtiment neuf rapporte beaucoup plus de taxes contribue à emporter l’adhésion des administrateurs municipaux. Cela d’autant plus qu’il est rentable politiquement d’augmenter le pouvoir de dépenser de la municipalité sans augmenter le fardeau fiscal des citoyens.

Quelques exemples récents

• À l’été 2013, la ville de Candiac refuse d’accorder un permis de démolition au propriétaire de la maison Page (1750) de la rue Marie-Victorin et demande à une firme de Montréal de procéder à une évaluation exhaustive du caractère patrimonial de la maison. La firme d’architecte Lafontaine & Soucy arrive, en août 2013, à la conclusion que la propriété Page possède une très grande valeur patrimoniale. Peu après la ville décide de citer la maison comme bien patrimonial.

Enfin, lors de sa réunion régulière du 16 septembre 2014, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, le Conseil a adopté à l’unanimité le règlement 1343 qui lui confère d’autres pouvoirs en plus de celui de refuser un permis de démolition. En effet, en vertu de la Loi sur les biens culturels, la Ville possède en outre un droit de regard sur d’éventuelles rénovations ou sur toute demande de déplacement, tout en héritant d’un droit d’acquisition et d’expropriation de la maison Page si les circonstances l’exigeaient.

• Après avoir acquis l’ancien marché Laberge au printemps précédent, en novembre 2014, dans le cadre du projet de revitalisation du Vieux-Châteauguay, le conseil de cette municipalité a conclu l’achat de la maison Moïse-Prégent (1763). La ville entend articuler le lotissement et la mise en valeur du secteur historique autour de la maison et du terrain qui l’entoure.

• Depuis 2014, un comité travaille ardemment au sauvetage de la maison Brossard du chemin des Prairies dans la ville de Brossard. Après avoir multiplié les actions ; rapport pour la sauvegarde, lettres et rencontres avec les autorités municipales ainsi qu’avec le propriétaire actuel, modification au règlement de zonage, visites et rapports d’experts, articles dans les journaux et expédition d’une demande de classement auprès du MCC, voilà que le dossier risque de traîner à la suite du dépôt d’une poursuite judiciaire de la part du propriétaire et d’un promoteur contre la ville de Brossard.

• À l’automne 2015, la maison Gravel de Châteauguay, à l’abandon depuis cinquante ans, était devenue irrécupérable et dangereuse pour les passants. On a dû la démolir et une partie des matériaux a servi à la construction d’une aire de détente à caractère patrimonial pour piétons et cyclistes.

• En mars 2016, la maison Boileau de Chambly, une maison à haute valeur historique dont la construction remonte au début du 19e siècle, devait être démolie. Or en mai de la même année, la ville décide d’en faire l’acquisition pour la transformer en bureau touristique. Afin d’en financer l’achat, il est résolu que le stationnement municipal dans le secteur du Vieux-Chambly soit à l’avenir tarifé. « Les villes qui ont misé sur la mise en valeur de leurs atouts patrimoniaux et la revitalisation de leur vieux village ont bénéficié de retombées économiques. » Sans compter que la restauration et le recyclage d’un édifice patrimonial créent des emplois.

• N’a-t-on pas déjà vu en certains endroits des promoteurs abattre des arbres et raser une maison patrimoniale sans obtenir un permis au préalable ? Le délit est puni d’une amende ridicule. Bien qu’il soit difficile d’enrayer ce genre d’incident, en février 2017, la ville de Lévis adoptait un nouveau règlement sur la démolition d’immeubles qui faisait passer les frais pour les demandes de démolition de 500 $ à 2 000 $. Les propriétaires qui veulent raser un édifice devront également présenter une longue liste de rapports certifiant que c’est la seule solution envisageable, et devront présenter à l’avance un projet de remplacement qui sera compatible avec l’architecture et la composition du quartier1. Les amendes minimales pour une démolition sans permis sont passées de 5 000 $ à 10 000 $, tandis que les amendes maximales ont bondi de 25 000 $ à 250 000 $.

• La maison Hilaire Guérin (1880) est un des seuls éléments du patrimoine bâti de Ville Sainte-Catherine qui subsiste. Or, son existence est actuellement menacée par un projet immobilier. Son relogement est l’une des solutions envisagées, mais il s’agit d’une mesure de dernier recours. Alors que la ville ne possède aucune mesure de protection du patrimoine, la décision ultime appartient aux élus.

En guise de conclusion

Pour les défenseurs du patrimoine bâti, il est essentiel de savoir dans quelle mesure les élus locaux comptent s’impliquer pour assurer la préservation et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux. Il importe également de favoriser les échanges et la collaboration entre les différents acteurs. On déplore, comme c’est parfois le cas, que les résultats des études commandées par les villes ou le MCC soient gardés secrets. Dans l’optique d’un débat public sain, les citoyens ou groupes de citoyens doivent avoir un accès libre aux études patrimoniales ou techniques associées au bâtiment qu’ils souhaitent préserver. Cela, d’autant que les procédures et les échéances qu’impose la loi d’accès à l’information peuvent être dissuasives et décourager les demandeurs alors que souvent le temps presse.

En matière de patrimoine bâti, le bilan ne peut être que stable ou négatif. Impossible de voir apparaître de nouvelles maisons anciennes. Ce qui est perdu l’est à jamais.

Malgré un bilan mitigé, et bien qu’il soit impensable de pouvoir tout préserver, il demeure impératif que les citoyens et les organismes concernés maintiennent leur action afin d’épargner ce qui peut l’être encore. La sagesse impose qu’on choisisse ses luttes avec discernement.

De toute évidence, dans le contexte actuel, et de nombreux exemples en sont la preuve, la sauvegarde des édifices patrimoniaux menacés repose et reposera longtemps encore sur la vigilance et le zèle des lanceurs d’alertes, c’est-à-dire les citoyens et les organismes voués à la défense du patrimoine. Et les actions menées n’auront de succès qu’avec la collaboration sans retenue des autorités locales et provinciales, ce qui, hélas, n’est pas toujours acquis.

- Au jour le jour, mars 2018

Prospection archéologique sur le site présumé du second affrontement au matin du 11 août 1691

Il y a de cela plus de vingt ans, nous recevions à la Société d’histoire un ensemble de trois documents issus de Parcs Canada et intitulé « La bataille de La Prairie du 11 août 1691 ». Étrangement, la page frontispice portait en diagonale l’inscription « pas de circulation ». La première partie de ce matériel figure un texte de 18 pages qui résume l’essentiel des deux affrontements c.-à-d. l’attaque du fort au lever du jour et l’affrontement avec les troupes de Valrennes plus tard en avant-midi. À cela s’ajoute une annexe intitulée « Documentation pour la Bataille de La Prairie ». Ce sont essentiellement des extraits de récits écrits antérieurement sur l’évènement.

La seconde annexe est composée de cartes anciennes de la région ainsi que de deux plans reconstituant l’attaque

du fort et le déroulement du second engagement à la Bataille. Après avoir pris connaissance du tout, nous avions mis cela de côté occupé que nous étions à d’autres travaux de recherche.

Fin 2008, à la suite de quelques échanges, l’importance de l’affrontement du 11 août 1691 revint en surface. C’est ainsi qu’un groupe composé de Stéphane Tremblay, Jean Joly et moi-même prit la résolution de pousser la recherche plus avant et de publier un livre sur le sujet. Bourdages, Joly et Tremblay, « 1691 La bataille de La Prairie », Éditions Histoire Québec, 3e trimestre 2009. Le volume de 150 pages est divisé en quatre parties : état général de la situation à l’aube du 11 août 1691, description détaillée des deux batailles, géographie physique des lieux suivie de nombreux documents annexes.

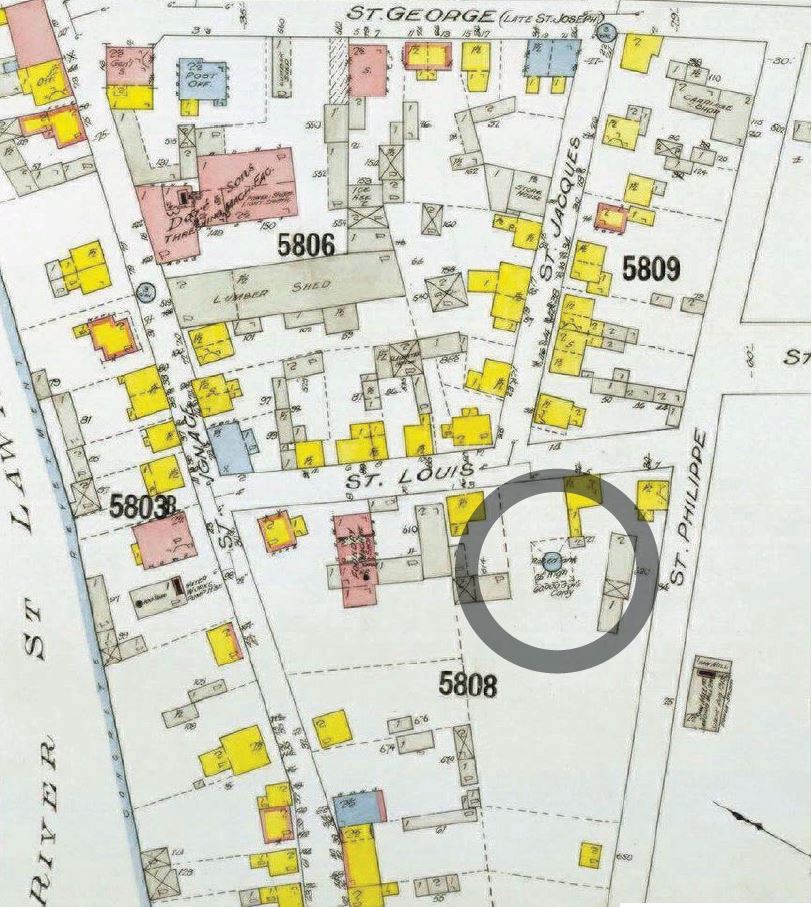

Malgré la curiosité suscitée par l’ensemble du livre, l’intérêt fut vite porté sur le travail de Jean Joly. À la suite d’un patient et minutieux travail sur les chaînes de titres et les récits de voyageurs, ce dernier a réussi à situer avec précision l’emplacement de l’ancien embranchement du chemin de Saint-Jean et du chemin menant au fort de Chambly. Cette intersection est un repère important pour suivre le trajet emprunté par les troupes de Schuyler et pour éventuellement situer le lieu précis du second affrontement alors que le Hollandais et ses hommes fuient vers le Richelieu.

« Ainsi l’embranchement si situe sur le lot 24 du plan de Rielle, à 7 arpents de la base du rang, tels que mesurés à partir du plan de Péladeau. Le chemin du rang de la Bataille passe à 9 arpents de la base du rang selon le plan de Rielle. Sur ce dernier, l’embranchement se trouve donc à 2 arpents du chemin de rang actuel, en direction de La Prairie. Ce chemin porte aujourd’hui le nom de rang de la Bataille Nord et traverse les lots 24 et 27 au même endroit que sur le plan de Rielle. »« 1691 La Bataille de La Prairie », page 83

Comme l’affrontement final entre les troupes de Schuyler et celles de Valrennes ne s’est pas situé au lieu de l’embranchement, il faut alors tenir compte des différents récits de la bataille et de la topographie (présence du ruisseau et d’un coteau) pour avancer quelques hypothèses sur le site probable de l’engagement. C’est ce que fit Jean Joly en concluant : « La découverte, à l’un ou l’autre endroit, de balles en plomb pour fusils à silex pourraient bien trancher entre B et Y comme lieu de l’affrontement final »Ibidem, page 89et d’ajouter que « Seules des fouilles archéologiques pourraient peut-être nous le révéler ? » Ibidem, page 89

La découverte informelle par des citoyens, le 5 novembre 2011, de vingt-trois balles de plomb localisées en surface sur la terre de Monsieur Bisson allait donner un certain avantage à l’une des hypothèses de Jean Joly. À la suite de cette trouvaille, quelques années s’écoulèrent avant que l’archéologue Frédéric Hottin du Musée d’archéologie de Roussillon n’annonce en 2016 que, dans le but d’éclaircir le lieu de l’embuscade tendue par les troupes de Valrennes, la MRC de Roussillon (le Musée d’archéologie de Roussillon), en partenariat avec la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine et la firme d’archéologie Arkéos inc., allait mener une journée de prospection archéologique à l’automne de la même année dans le secteur du rang de

la Bataille.

L’objectif avoué de l’opération était de tester l’hypothèse privilégiée par Jean Joly, c’est-à-dire explorer un espace situé au nord-ouest de l’intersection des chemins de Saint-Jean et de la Bataille.

La prospection

Le projet de recherche archéomuséologique de la bataille de La Prairie en septembre 2016 a été conçu selon une approche publique et collaborative. Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 11

Les principaux objectifs du projet étaient de :

• Réaliser une expérience d’archéologie publique participative et collaborative en milieu muséal, par une activité de prospection archéologique historique

• Contribuer à développer les connaissances sur le passé régional, notamment par la collecte d’informations archéologiques inédites sur la bataille de La Prairie

• Produire et diffuser de nouveaux contenus archéomuséologiques

• Mettre en valeur un évènement historique considéré d’importance patrimoniale au niveau local et régional.Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 11

C’est ainsi que le 17 septembre 2016, onze personnes se présentaient sur le site présumé du second affrontement du 11 août 1691. Cette troupe était composée de deux archéologues accompagnés de neuf chercheurs bénévoles de compétences diverses. Ces personnes, dont deux membres de la SHLM et un bénévole muni d’un détecteur de métaux, avaient été préalablement formées et étaient bien encadrées.

Les bénévoles ont d’abord procédé à l’inspection visuelle de la surface du sol en se tenant à une distance de plus ou moins 2 m l’un de l’autre, formant ainsi huit lignes parallèles de prospection. Lorsqu’un vestige mobilier était repéré en surface, les bénévoles signalaient sa présence à l’aide d’un drapeau de marquage.

Chaque trouvaille était documentée, photographiée, géolocalisée, prélevée, étiquetée et ensachée. Les découvertes dues au détecteur de métaux étaient traitées de la même façon. S’il arrivait que l’objet détecté ne se trouve pas en surface, un sondage à la pelle ou à la truelle était réalisé.

L’intervention prévoyait également la prospection de deux sous-secteurs à l’intérieur desquels il était prévu de faire une inspection visuelle de la surface du sol, de collecter les vestiges mobiliers visibles en surface et d’effectuer des sondages manuels au besoin.Ibidem page 25

Tous les objets découverts ont été transportés à la réserve archéologique de la MRC de Roussillon, située au sous-sol du Musée de Roussillon, afin d’y être nettoyés, catalogués, marqués et pour certains restaurés et mis en réserve.

Les résultats

Au total, 89 objets ont été découverts, localisés puis prélevés pour analyse. Aucun d’entre eux ne semble être préhistorique. En fait, la plupart dateraient du 19e et du début du 20e siècle. Quelques-uns pourraient cependant être associés à la période coloniale, soit au Régime britannique (1760-1867) et peut-être aussi au Régime français (1600-1760). Parmi ceux-ci, notons

un tesson dont la matière est semblable à la terre cuite de type Vallauris.Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 39

Les types d’objets trouvés sont assez variés. L’assemblage comprend notamment plusieurs tessons de céramique

domestique, des fragments de verre, des clous et quelques os blanchis, ainsi qu’un isolateur en porcelaine et un manche de tarière en bois. Notons aussi la découverte de balles de fusil sphériques en plomb et d’une lame de hachette en métal ferreux.Rapport d’intervention, automne 2016, La Prairie, BiFi-64, page 40

L’analyse des balles de plomb a révélé des marques qui pourraient être le résultat de leur utilisation. Cela dit, les archéologues n’ont pas été en mesure de déterminer le calibre des différents projectiles ni d’y associer une période, une provenance ou un type d’arme à feu précis.

L’examen de la lame de hachette a révélé qu’elle date de la période coloniale, probablement du 18e siècle. Il s’agit d’une arme courante à cette époque, utilisée autant par les Autochtones que par les colons européens. Autant en ce qui concerne les balles que la lame de hachette, il faudra pousser les recherches avant de pouvoir en arriver à des conclusions définitives.

De plus, compte tenu du périmètre exploré, compte tenu également des artefacts recueillis en 2016 ainsi que des balles trouvées en 2011, il est permis de conclure à un étalement du matériel pouvant être associé à des activités militaires.

Conclusions

Il est légitime d’affirmer que les quatre objectifs énumérés plus haut ont été atteints.

Au surplus, dans le cadre de cette recherche, une portion du sous-secteur 1 a fait l’objet d’une prospection archéologique qui a mené à l’identification d’un nouveau site archéologique (BiFi-64) dont il faudra définir les limites avec précision.

La mise en pratique d’une approche publique et collaborative a permis de produire de l’information archéologique inédite, de tester une méthodologie peu commune, de conscientiser le public à la nécessité de préserver le patrimoine archéologique et de rendre accessibles des éléments significatifs.Ibidem page 49

Du point de vue méthodologique, l’expérience a été des plus intéressantes. L’utilisation d’un détecteur de métaux a été un atout de taille dans la recherche d’artefacts militaires coloniaux. L’inclusion de citoyens à l’équipe de prospection a aussi été avantageuse, car elle a permis non seulement de maximiser les ressources financières limitées allouées au projet, mais aussi d’augmenter la productivité en termes de collecte de données archéologiques, sans compter les retombées au niveau de la communauté.

Hélas, malgré la découverte d’artefacts d’origine militaire, rien ne permet d’établir un lien avec le second affrontement du 11 août 1691 entre les troupes de Monsieur de Valrennes et les hommes du Peter Schuyler. Rien ne permet donc pour le moment de valider ou d’infirmer l’hypothèse de Jean Joly quant au lieu de la bataille.

Il faudra de nouveaux travaux sur le terrain et la découverte d’un nombre important de balles de plomb, de parties d’armes et autres objets militaires datés de la fin du 17e siècle, pour confirmer cette présomption.

Tout n’a pas été dit et beaucoup reste à faire.

Photogrpahies: Musée d’archéologie de Roussillon

- Au jour le jour, janvier 2018

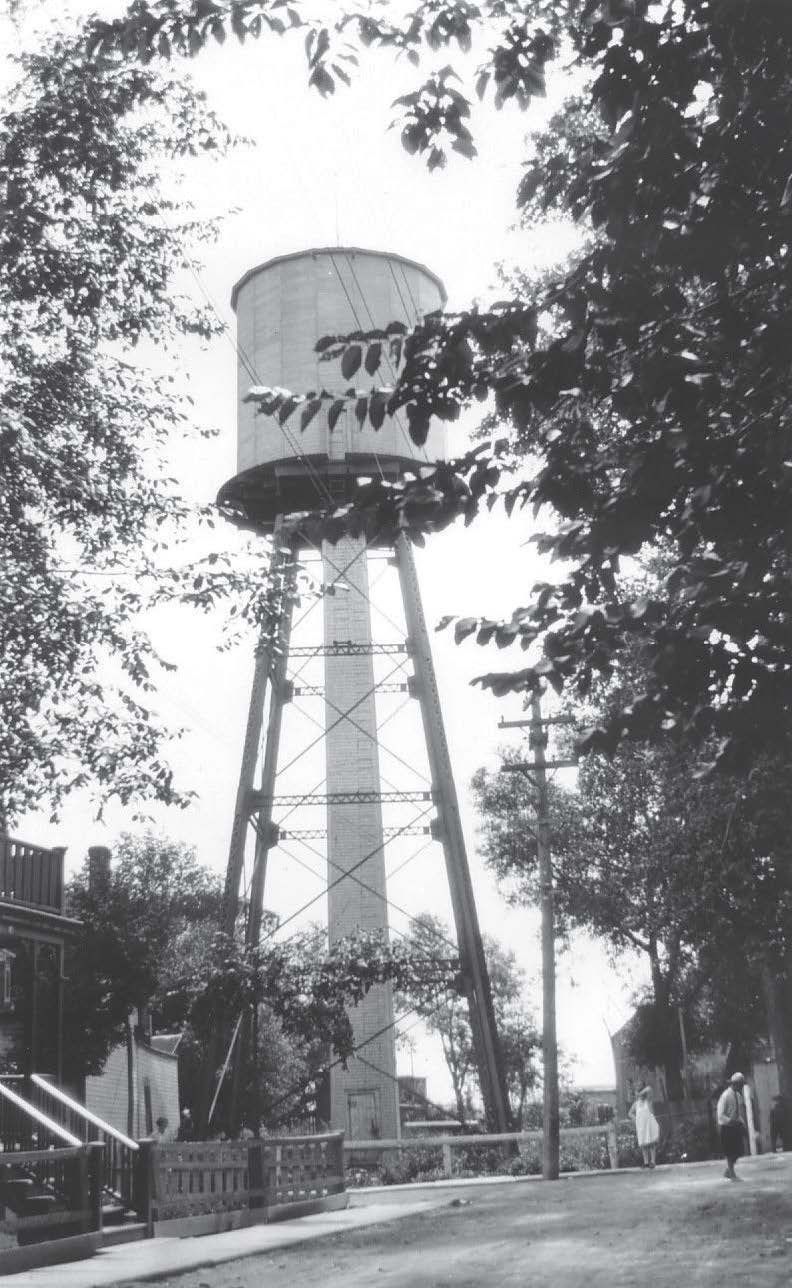

Le château d’eau de La Prairie

Toutes les grandes civilisations se sont développées en bordure d’un cours d’eau parce que l’eau est de tout temps un élément essentiel à la survie de l’être humain. Ainsi, en 1667, en établissant leurs installations en bordure du fleuve Saint-Laurent, les seigneurs jésuites s’assuraient de la pérennité de la communauté naissante.

C’est au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, avec la croissance de la ville industrielle que, dans la vallée du Saint-Laurent, les besoins en eau augmentèrent considérablement. La demande fut d’abord industrielle et ferroviaire. L’eau était indispensable dans de nombreux processus de fabrication industrielle et les usines durent s’équiper de réservoirs.

Pour remplir rapidement les chaudières des locomotives à vapeur, les compagnies de chemin de fer durent équiper les gares de réservoirs d’eau, comme ce fut le cas à la gare de Brosseau près du chemin des Prairies. Le château d’eau, souvent d’assez faible hauteur, devint un élément du paysage ferroviaire. Mais c’est surtout pour alimenter les villes en eau courante sous pression que le réservoir haut perché devient indispensable. Évidemment, il devait être plus haut que l’édifice le plus élevé de la municipalité.

L’aqueduc

Selon le Code municipal en vigueur à la fin du 19e siècle, article 608a, la municipalité doit : « Pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau publique ne soit salie ou dépensée inutilement. Accorder, pour un nombre d’années quelconque, à toute compagnie, personne ou compagnie de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’un puits public ou d’un réservoir, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif pour poser des tuyaux pour approvisionnement d’eau dans les limites de la municipalité, ou dans toute partie d’icelle, et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de vingt-cinq ans. »

En avril 1883, par un vote unanime, le conseil municipal accorda au capitaine Médard Demers l’autorisation de construire un aqueduc, ce qui représentait une importante amélioration au point de vue de l’hygiène et des commodités. L’eau sera acheminée par des tuyaux de bois dans lesquels l’eau gèle en hiver.

Il est probable que le premier réservoir de l’aqueduc ait été creusé à vingt pieds de profondeur afin d’éviter que l’eau ne gèle durant les grands froids, ce qui aurait été désastreux lors d’un incendie. Ce puits a sans doute été submergé au printemps lors du gonflement du fleuve occasionné par les embâcles. Les débris ainsi introduits dans le puits rendaient l’eau impropre à la consommation. Il fallait envisager une autre solution.

La construction d’un réservoir aérien s’imposait donc de toute nécessité.

L’entreposage de l’eau dans un réservoir joue un rôle de tampon entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage. Il permet ainsi d’éviter de démarrer trop souvent les pompes qui acheminent l’eau au réservoir. Une telle réserve permet également de faire face aux demandes exceptionnelles en cas d’incendie. Et lorsqu’on ne peut augmenter la capacité du réservoir, il faut augmenter la capacité des pompes.

À La Prairie, bien que la pompe à vapeur Clapp & Jones acquise en 1877 assurait une pression adéquate pour projeter l’eau sur le foyer d’un incendie, lors de l’apparition des premières bornes-fontaines, il fallut s’assurer d’une pression et d’un débit suffisants. De plus, le château d’eau permettait par décantation le dépôt de certaines matières impropres à la consommation et ainsi éviter qu’une eau troublée sorte des robinets comme ce fut le cas lors de la création de l’aqueduc de La Prairie. Ce n’est qu’en 1927 que l’aqueduc sera équipé d’un chlorateur.

Extrait du règlement no 53 adopté le 14 avril 1904 au sujet de la reconstruction de l’aqueduc :

« Le propriétaire de l’aqueduc devra construire son réservoir ou cuve tel que spécifié au devis et le tenir toujours très propre le nettoyant aussi souvent que nécessaire et la Corporation aura le droit de constater si le réservoir est propre et elle pourra forcer le propriétaire de l’aqueduc à le nettoyer. »

Le 9 novembre 1908 : « Le conseiller Durançeau fait remarquer que depuis quelque temps, l’eau est souvent arrêtée surtout la nuit et qu’il y a peu de pression et en conséquence il propose et il est unanimement résolu de notifier le propriétaire de l’Aqueduc de voir à poser sa pompe neuve et de tenir son réservoir rempli constamment afin de donner la pression exigée dans les devis, qu’à défaut de cela le conseil tiendra le propriétaire de l’Aqueduc responsable de tout accident en cas de feu résultant de sa négligence, de plus le conseil demandera l’annulation de son privilège s’il n’y a pas de changement. »

La carte des compagnies d’assurance contre les incendies (Underwriters – Goad) de 1913 indiquait l’emplacement d’un réservoir de 60 000 gallons et d’une hauteur de 85 pieds. En 1933 et en 1956, ces mêmes assureurs précisèrent que la capacité du réservoir d’une hauteur de 75 pieds est de 47 000 gallons. Malgré ces différences dans l’estimation de la hauteur et du volume, il s’agissait toujours du même réservoir.

L’augmentation du nombre de résidences et l’insatisfaction des citoyens vis-à-vis du service de l’aqueduc convainquirent la ville, en 1922, de s’en rendre acquéreur pour la somme de 50 000 $. Deux ans plus tard, le secrétaire du conseil muni-cipal avertit monsieur Doré, employé à l’aqueduc, de veiller à ne pas trop remplir le réservoir afin d’éviter le déversement du trop-plein d’eau. En septembre 1926, la municipalité fit installer une nouvelle prise d’eau et un nouveau tuyau de 8 pouces qui devait conduire l’eau des pompes au réservoir. Pourtant, en avril 1933, le déversement du réservoir aurait causé de légers dommages à la toiture de la maison de Madame Isidore Beauvais.

Le réservoir : une solution temporaire

En juin 1929 et en juillet 1940, des réparations et des travaux de peinture furent effectués au réservoir.

En décembre 1933, le gardien de l’aqueduc affirmait qu’il était tenu de pomper 22 heures par jour avec la pompe actuelle qui était taxée à son entière capacité. Une nouvelle pompe de 800 gallons nécessiterait un pompage de 16 heures seulement, faciliterait le remplissage du réservoir, donnerait une meilleure pression et ménagerait l’opération de l’automatique.

Juin 1943 : le Conseil autorise le secrétaire-trésorier à écrire au Ministère de la Défense nationale pour demander l’installation de lumières rouges ou de signaux appropriés aux constructions les plus élevées de cette Ville, tout particulièrement au clocher de l’église et au réservoir de l’aqueduc, afin de prévenir les accidents aux aviateurs à l’entraînement durant la nuit, ainsi que pour la sécurité de la population.

En août 1950, le réservoir dut être fermé durant au moins un mois afin d’y effectuer des réparations. Mai 1952 : on s’informa du coût des réparations à effectuer ou encore du coût de remplacement du réservoir. Octobre 1952 : on autorisa l’achat des matériaux ainsi que les travaux nécessaires à l’entrée du réservoir de l’aqueduc.

Extrait du journal L’Éveil, édition du jeudi 18 avril 1957.

« Mardi soir dernier, un incendie fort inusité a éclaté à La Prairie. Le feu qui semble avoir été causé par un tison, provenant d’une cheminée voisine, a partiellement détruit l’enveloppe de bois du réservoir d’eau de la ville, situé rue Saint-Louis. On sait que le réservoir qui date de plus de cinquante est élevé d’une centaine de pieds du sol. Les pompiers, durent lutter toute la veillée pour maîtriser les flammes activées par un vent violent ; vers 7 heures, les flammes éteintes auparavant reprirent de plus belle cette fois à l’enveloppe de bois ; les pompiers, ne pouvant atteindre le brasier avec leurs jets d’eau en raison de la puissance du vent durent les diriger sur trois maisons situées près du réservoir qui auraient certainement pris en flamme, par suite de la pluie d’étincelles qui tombait sur elles. Si le vent avait été plus à l’est, les pompiers auraient été dans l’impossibilité de protéger toutes les maisons et on aurait certainement eu il déplorer des pertes beaucoup plus considérables. Vers neuf heures, les pompiers de Lachine arrivaient avec une échelle pouvant aller assez haut pour éteindre le brasier. Les pompiers de La Prairie l’utilisèrent et réussirent à tout éteindre. Vers minuit tout était fini. »

Plusieurs pompiers volontaires contri-buèrent à éteindre l’incendie, ce sont : Claude Ménard, Élisé Desautels, Gérard Duhamel, Henri Roy, Edmour Babeu et Cyrille Bisaillon, qui était responsable de l’électricité dans la ville. D’autres pompiers ont travaillé sans relâche durant plus de six heures : Albert Rousseau, Jean Desautels, Omer Dupré, Georges Dupré, Fernand Roy, Gilles Gendreau, Gilles Legault, Laurent Plante, Roland Dompierre, Gaétan Côté, Emmanuel Touchette et René Guérin, tous sous l’habile direction du capitaine Taillefer assisté par le lieutenant Dufort. D’autres pompiers firent preuve de bravoure en s’aventurant à leurs propres risques dans les échelles à près de cent pieds du sol : le constable Frank Valenta, les pompiers Élisé Desautels, Gaétan Côté, Roland Dompierre et Claude Ménard.

Octobre 1957 : à la suite de l’incendie d’avril précédent, soumission pour la réfection du réservoir de l’aqueduc. Saint-Jean Construction enr. effectua les travaux suivants pour 5 000 $ :

1. Construction d’un toit fait d’un rang de planches recouvert de tôle unie.

2. Construction en bois d’une protection du tuyau principal contre le froid (2 rangs de planches recouverts de papier goudronné et d’une tôle unie).

3. Appliquer 2 couches de peinture à l’intérieur et à l’extérieur du réservoir

Novembre 1957 : érection d’une galerie de 36 pouces de largeur autour du réservoir.

Une structure désuète

Le château d’eau, construction impressionnante, a pour mission de stocker l’eau. Lien indispensable entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage, grâce à la gravité, il permet de diminuer l’utilisation des pompes électriques. Or, lorsque la municipalité se développe, la demande en eau augmente en conséquence et il arrive que la consommation soit telle que le château d’eau doit être gigantesque pour répondre à la demande, ce qui exigerait des dépenses importantes.

Un choix s’imposa donc, construire un nouveau réservoir ou encore augmenter la puissance des pompes de l’usine de filtration. C’est ainsi qu’en septembre 1962 : « Le secrétaire-trésorier donne lecture d’une lettre de la Fonderie Paquette inc., demandant la démolition du réservoir de l’aqueduc, étant donné que ce réservoir serait maintenant désuet et sans aucune utilité depuis la mise en opération de la nouvelle usine de filtration. »

Après délibération, il fut proposé par l’échevin Sébastien Brisson, secondé

par l’échevin Gilles Perron, et unanimement résolu :

« Que la Ville de La Prairie soit autorisée à vendre à la Fonderie Paquette inc., le réservoir aérien situé rue Saint-Louis, sur les lots numéros 163 et 164 au cadastre officiel du village de Laprairie, pour le prix d’un dollar (1,00 $), à condition que la Fonderie Paquette inc., exécute à ses frais tous les travaux de démolition du dit, réservoir et des piliers ou bases et fasse les modifications nécessaires à la conduite d’eau près de la borne-fontaine, à ses frais, ses travaux devant être commencés d’ici 30 jours, le tout sans frais et sans aucune responsabilité pour la Ville de La Prairie. »

En octobre 1963, le réservoir fut alors démoli, ce qui modifia de façon significative le paysage urbain du Vieux La Prairie.

- Au jour le jour, décembre 2017

Fouilles archéologiques

En prévision de travaux d’aqueduc sur la rue Émilie-Gamelin, une campagne de fouilles archéologiques a été menée du 10 octobre au 15 novembre dernier sous la direction de Madame Marie-Claude Brien, chargée de projet pour la firme Arkéos. L’objectif de ces fouilles consistait en la récolte d’informations liées aux occupations humaines successives dans les futures aires des travaux.

Comme l’entreprise chargée des travaux fera passer le tuyau d’eau sous la couche archéologique, il n’était pas nécessaire de faire des fouilles sur toute l’étendue de la rue Émilie-Gamelin. Un premier puits (le puits d’entrée) a donc été creusé à l’intersection du chemin de Saint-Jean et de la rue Émilie-Gamelin. Cinq archéologues de terrain ainsi qu’une assistante-chargée de projet y ont mis à jour ce qu’on croit être l’angle sud du mur de l’ancien hospice de la Providence incendié en juillet 1901. Des fragments de poteries amérindiennes, des pipes amérindien-nes en argile, de nombreux éclats de chert ainsi qu’une pointe retravaillée pour en faire un foret figurent également au nombre des artefacts excavés.

Par contre, le puits de sortie situé à l’intersection de la rue Émilie-Gamelin et de la rue du Boulevard n’a pas donné de résultats valables, le sous-sol ayant été largement perturbé lors de travaux de voirie antérieurs ou lors de l’enfouissement de tuyaux.

Deux autres petites aires ont également été fouillées sur la rue Émilie-Gamelin en bordure de deux lampadaires qui éventuellement devront être remplacés ou déplacés. L’une des deux aires a livré un insigne en plomb du régiment de Watteville (les Meurons) présent à La Prairie en 1813. On se souviendra que ces soldats d’origine suisse avaient, au grand dam du curé Boucher, occupé pendant un certain temps son presbytère tout neuf.

Il est évident que le rapport de fouilles à venir livrera de nombreuses informations supplémentaires sur les résultats obtenus.

- Au jour le jour, décembre 2017

Démolition du 2825, chemin de Saint-Jean

Les propriétaires du 2825, chemin de Saint-Jean avaient, à l’automne 2016, obtenu du service d’urbanisme de la ville et l’accord du comité municipal de conservation du patrimoine bâti, un permis de démolition assorti de nombreuses obligations. Voir à ce sujet notre article de décembre 2016 paru dans ce bulletin.

Après plus d’une année d’attente (la démolition devait avoir lieu dans les trente jours suivant l’émission du permis), la maison ainsi que les bâtiments annexes sont passés sous le pic de démolisseurs le vendredi 24 novembre dernier.

Reste à espérer que, malgré leur laxisme, les propriétaires respecteront les obligations énoncées en 2016 : attestation que le terrain n’est pas contaminé, retrait du système d’installation septique, conservation des arbres et remise du site à l’état d’origine.

- Au jour le jour, octobre 2017

La Maison des aînés de La Prairie

L’œuvre des religieuses.

Dès 1843, des dames de La Prairie, regroupées en une association appelée les Dames de la Charité, avaient loué un immeuble de pierre sur le chemin de Saint-Jean que l’on appela « Maison de la Providence », où l’une d’elles, Mlle Émilie Denaut, prenait soin des miséreux les plus délaissés.

L’œuvre gagna en importance et dépassa bientôt les capacités d’accueil de Mlle Denaut. C’est alors que le père Tellier s.j. entreprit des démarches pour confier l’hospice aux mains d’une communauté de religieuses.

Au milieu du mois de mai 1846, Émilie Gamelin, fondatrice des Sœurs de la Providence, accompagnée des Sœurs Michon, Marie et Amable, prenait la responsabilité de l’hospice de La Prairie. Elles y trouvèrent six vieilles et trois vieillards, dont l’un était âgé de 96 ans. Le 16 mai, la fondatrice quitta La Prairie, confiant la responsabilité de la nouvelle institution à deux religieuses, dont Sœur Marie (Ursule Leblanc), supérieure de l’hospice.

Les religieuses poursuivirent leur œuvre à La Prairie auprès des personnes âgées durant près de 130 ans, jusqu’à ce qu’en 1974, alors que la Maison de la Providence comptait plus de 90 pensionnaires, le Ministère des Affaires sociales demanda aux religieuses de reloger ailleurs toutes ces personnes âgées. L’ensemble des bâtiments fut ensuite converti en résidence pour les religieuses à la retraite et, jusqu’à leur départ en 1987, plusieurs d’entre elles continuèrent à visiter les malades et les personnes âgées confinées à la maison.

Dans les décennies qui suivirent, les CHSLD prirent en charge les personnes âgées malades ou en perte d’autonomie alors que s’ouvraient de nombreuses résidences capables d’accueillir des aînés autonomes ou semi-autonomes.

Malgré l’apparition de ces nouveaux services, les besoins demeurent énormes, car, comme le démontrent les statistiques suivantes, le nombre des aînés augmentant et bien qu’ils soient en bonne santé, plusieurs se retrouvent seuls à la maison et laissés à eux-mêmes.

Statistiques

Un peu plus d’une personne sur 7 (15,7 %) au Québec est âgée de 65 ans ou plus, soit 1 253 550 personnes. Parmi les personnes âgées de 65 ans ou plus, près du tiers (32,2 %) ont entre 65 et 69 ans. La population de personnes de 65 ans ou plus se compose de 43,9 % d’hommes et de 56,1 % de femmes. Les femmes sont nettement plus nombreuses dans les groupes d’âge plus avancés du fait de leur espérance de vie plus élevée.

À elles seules, les régions de Montréal, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale regroupent plus de la moitié du nombre total de personnes âgées de 65 ans ou plus au Québec.

De 2006 à 2056, la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus parmi la population totale doublera, passant de 14,0 % à 28,0 %. La proportion de la population âgée de 75 ans ou plus par rapport à la population totale du Québec passera de 6,4 % à 16,4 % entre 2006 et 2056.Les aînés du Québec : quelques données récentes, publié par le gouvernement du Québec en 2012.

Selon le recensement de 2016, à La Prairie, les personnes âgées de plus de 65 ans sont 3 500, soit 15 % de la population.

La Maison des aînés

Malgré ces statistiques impressionnantes, outre certains services offerts par les CLSC ou d’autres organismes pour le maintien des aînées à la maison, les autorités gouvernementales n’ont jamais mis en place des services permettant aux aînés non seulement de vivre chez eux, mais également de s’épanouir à travers une vie sociale harmonieuse faite de rencontres, de loisirs, d’apprentissages et du sentiment d’être utile.

À n’en pas douter, il y avait là un énorme besoin à combler et, à La Prairie, cette mission allait être prise en charge par les bénévoles de la Maison des aînés.

La Maison des aînés de La Prairie n’est pas née de façon spontanée en 2005. La fondatrice, madame Céline Desautels, y songeait depuis plus de deux ans. Ses lectures et les nombreuses rencontres effectuées dans le cadre de son travail à la paroisse de la Nativité l’avaient convaincue du besoin pressant d’un tel établissement.

Bien que les lettres patentes de mai 2004 précisent que le conseil d’administration devait être composé de 3 personnes, les règlements internes adoptés dès la première année établirent que le CA accueillerait plutôt 7 membres.

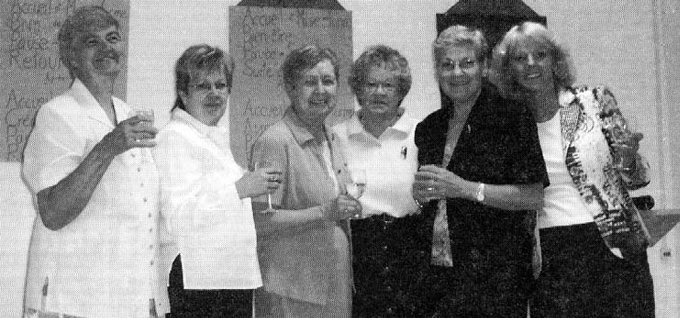

Les membres de ce premier conseil d’administration étaient : Céline Desautels, présidente, Maryse Leblanc, vice-présidente, Jean-Claude Campeau, trésorier, Jeannine Lavallée, secrétaire, Francine Désilets, administratrice, Claire Bernatchez, administratrice et Ève Cholette, également administratrice.

Les sept membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée annuelle en alternance pour un mandat de deux ans. Ainsi, une année, trois membres sont en élection et l’année suivante ce sont les quatre autres membres qui sont soumis au vote des membres.

Déjà, un an avant l’ouverture officielle, les membres du conseil se mirent en quête de financement. Leurs efforts ne furent pas vains, une subvention de 12 000 $ du programme fédéral « Nouveaux Horizons » et un versement de 5 000 $ du député provincial Jean Dubuc permirent de lancer l’organisme sur de solides bases financières.

La Maison des aînés de La Prairie a

donc été créée en 2005 dans le but

de permettre aux personnes de plus

de 50 ans de :

• côtoyer des personnes de leur âge ;

• suivre des cours, des ateliers et diverses formations ;

• assister à des causeries et à des conférences sur divers sujets ;

• se divertir physiquement ou intellectuellement ;

• mais surtout, avoir un endroit où trouver réconfort et amitié.

Évolution des effectifs

2005-2006 – 134 membres

2006-2007 – 217 membres

2007-2008 – 228 membres

2008-2009 – 228 membres

2009-2010 – 257 membres

2010-2011 – 273 membres

2011-2012 – 324 membres

2012-2013 – 235 membres

2013-2014 – 327 membres

2014-2015 – 402 membres

2015-2016 – 422 membres

2016-2017 – 487 membres

Les activités n’ont pas tellement changé, car plusieurs de celles-ci sont les mêmes depuis les débuts : tricot, cours d’anglais et d’espagnol, Viactive (un programme d’activités physiques), musique et mouvement, taï-chi, atelier d’écriture, atelier de théâtre, nutrition, etc.

« On aime ajouter de la nouveauté, mais toujours en respectant notre mission. Les activités sont pensées en respectant la mission du début. La différence, c’est la participation grandissante. C’est cela qui est le plus grand changement, » d’affirmer Mme Jeannine Lavallée, la présidente actuelle.

« Je suis certaine que la MDA est toujours demeurée fidèle à sa mission, car les nouvelles activités sont toujours pensées selon l’esprit de la mission qui est de briser l’isolement, de continuer des apprentissages, d’élargir le cercle d’amis (on forme une famille), et surtout des activités qui permettent de garder notre autonomie physique et intellectuelle le plus longtemps possible. »

Au cours de l’année 2017, les activités les plus fréquentées demeurent Viactive, les causeries, le déjeuner du mois, le service des commissions au IGA, le salon des tricoteuses, les mémoires (les gens écrivent le récit de leur vie) et les cours sur la tablette iPad.

La participation masculine

Le tableau ci-joint permet de constater que bien que les adhésions aient plus que doublé au cours des dix dernières années, le taux de participation des hommes est demeuré à peu près inchangé. Il y a donc lieu de s’interroger sur les causes de la faible participation masculine aux activités offertes par la MDA.

Profil des membres

2005-2006 – 92 % femmes – 8 % hommes

2006-2007 – 78 % femmes – 22 % hommes

2007-2008 – 84 % femmes – 16 % hommes

2008-2009 – 84 % femmes – 16 % hommes

2009-2010 – 88 % femmes – 12 % hommes

2010-2011 – 87 % femmes – 13 % hommes

2011-2012 – 85 % femmes – 15 % hommes

2012-2013 – 87 % femmes – 13 % hommes

2013-2014 – 83 % femmes – 17 % hommes

2014-2015 – 84 % femmes – 16 % hommes

2015-2016 – 83 % femmes – 17 % hommes

2016-2017 – 83 % femmes – 17 % hommes

Il est évident qu’au plan social et personnel, les besoins des hommes diffèrent beaucoup de ceux des femmes.

La présidente de la Maison des aînés constate qu’il est difficile de trouver des activités qui plaisent aux hommes. Le manque d’espace ne permet pas d’installer des tables de billard, des jeux de fléchettes ou des tables de tennis sur table. Les hommes aiment le vélo (souvent plus individuel qu’en groupe) et le golf, et beaucoup préfèrent s’occuper eux-mêmes par des travaux de bricolage.

Ailleurs, l’organisme « Hommes en action (Men’s Sheds) » et d’autres programmes similaires aident les hommes à surmonter certaines barrières qui les empêchent d’améliorer leur santé. Dirigés par leurs membres, ces groupes favorisent le rassemblement d’hommes pour la tenue d’activités telles que le travail du bois, la cuisine, la musique ou le sport à la télévision.

Selon Doug Mackie, si vous voulez faire parler un homme, « asseyez-vous à ses côtés » et travaillez avec lui à un projet. Il a constaté que de nombreux hommes dans son quartier ont beaucoup de temps à leur disposition, surtout s’ils sont à la retraite, et qu’ils souffrent souvent de solitude, d’isolement et de dépression. La fin d’une carrière entraîne souvent une perte d’identité.

Les chercheurs australiens Andrea Walding et Dave Fildes ont constaté que les programmes d’Hommes en action et d’autres programmes communautaires du genre contribuaient à améliorer la santé masculine et le bien-être général des hommes plus âgés. Ils aident également les hommes à développer leurs compétences et leurs réseaux sociaux et leur procurent un espace sûr.Ces informations sont tirées d’un article signé par Shannon Sampert. Directrice d’Evidence Network.ca et professeure agrégée au département de science politique de l’Université de Winnipeg. Cet article est paru dans La Presse, édition du 27 août 2017.

Bref, l’augmentation de l’adhésion masculine demeure pour l’avenir un défi difficile à résoudre pour l’équipe de direction et les bénévoles de la MDA.

Une présence indispensable

Depuis ses débuts, la Maison des aînés a manifestement fait la preuve que son existence répondait à des besoins réels et pressants dans la communauté.

Logée au 604, boulevard Taschereau (l’ancien hôtel de ville construit en 1967), au début, la Maison des aînés ouvrait ses portes trois jours par semaine avec une secrétaire pour voir à la bonne marche du bureau. Après quelques années, les activités sont devenues accessibles cinq jours par semaine.

En janvier 2009, la secrétaire comptable a été remplacée par Mme Caroline Boisvert qui agissait comme coordonnatrice 4 jours/semaine. Puis en 2011, Marie-Herline Jean remplaçait Caroline Boisvert comme coordonnatrice et passait à 5 jours/semaine, alors que Lucie Depault agissait à titre de secrétaire comptable.

Victime de son succès, la MDA se voit contrainte d’augmenter le nombre de ses employés. Plus de participation exige une solide administration et davantage de bénévoles ; ces derniers sont plus de 80 à ce jour.

C’est ainsi qu’en 2013, Marguerite Arseneault est engagée comme directrice à temps plein alors que Ghislaine Bergeron prend en charge la comptabilité et d’autres tâches connexes à raison de deux jours/semaine. Micheline Arbic s’assure des visites dans deux résidences privées de La Prairie, soit la résidence d’Estelle et la résidence Adison.

Installée depuis le printemps dernier dans les tout nouveaux locaux du Centre multifonctionnel Guy-Dupré, la Maison des aînés a visiblement le vent dans les voiles et poursuivra sans doute sa mission durant encore de longues années : briser l’isolement, promouvoir l’autonomie et le mieux-être des personnes âgées ainsi que leur intégration sociale.

Comme l’affirme Mme Lavallée, « il faut sortir les aînés de la maison afin qu’ils puissent mieux y habiter par la suite ».

- Au jour le jour, octobre 2017

Concours de labours

La Société d’agriculture du comté de La Prairie organise chaque année un concours de labours. Le samedi 9 septembre dernier, dans le cadre des fêtes du 350e le concours avait lieu à La Prairie. À cette occasion, les anciennes charrues tirées par des chevaux étaient les vedettes du spectacle.

- Au jour le jour, mai 2017

La Prairie expose son histoire

Dans le cadre des nombreuses activités entourant les fêtes du 350e anniversaire de La Prairie, les responsables des festivités ont choisi d’accorder une place de choix à la mise en valeur de l’histoire locale. C’est ainsi que les résidents ainsi que les nombreux visiteurs pourront, au cours de la présente année, parfaire leur connaissance du passé de notre municipalité par l’intermédiaire de cinq exercices culturels, dont quatre expositions et une balado découverte.

Guidée par le passé — Tournée vers l’avenir

L’exposition principale, à laquelle a étroitement collaboré la Société d’histoire, est composée d’un ensemble de panneaux de grandes dimensions apposés sur les murs des corridors de la nouvelle section du centre multifonctionnel Guy-Dupré. Le tout forme comme une immense tapisserie sur laquelle se côtoient, aux couleurs des fêtes du 350e, des images d’autrefois et des textes explicatifs.

Les thèmes retenus (le passé militaire, les lieux de culte et de sépulture, la vie près du fleuve, les transports, la lutte aux incendies, l’éducation, etc.) permettent au visiteur de parcourir l’ensemble dans l’ordre et au rythme qui lui plaisent. Les textes explicatifs et les citations retenues sont concis et pertinents et ne risquent pas de lasser le lecteur. La grosseur des caractères retenus exige cependant un certain recul que gêne l’étroitesse du corridor principal. Bref, un parcours à ne pas rater pour qui souhaite en apprendre davantage sur le glorieux passé de notre localité.

La passation du souvenir

Jusqu’au 30 juin prochain, la bibliothèque municipale vous propose l’exposition intitulée « La passation du souvenir » constituée d’une soixantaine d’objets de la vie quotidienne que les familles se sont transmis d’une génération à l’autre. Tout y est, du vieux grille-pain à la montre de poche, des jouets vétustes, des outils devenus obsolètes, une boîte de cigarettes Players en métal, des bijoux, d’anciennes pintes de lait et plus encore.

Plusieurs familles et individus ont généreusement accepté de prêter leurs objets souvenirs afin que l’exposition prenne vie. Ces objets sont présentés dans des vitrines et sont clairement identifiés. Chaque présentoir est surmonté d’un ensemble de fiches descriptives fort bien documentées. Voilà une excellente occasion pour les grands-parents d’instruire leurs petits-enfants sur la simplicité de l’aisance matérielle de leur jeunesse.

Coffrets archéologiques

Depuis le milieu des années 1970, le Vieux La Prairie a été l’objet de nombreuses campagnes de fouilles archéo-logiques. Les milliers d’artéfacts récupérés lors de ces travaux étaient systématiquement expédiés dans un entrepôt de la ville de Québec afin d’être par la suite restaurés et interprétés. Hélas, les choses n’avancèrent guère jusqu’à l’ouverture, en 2013, du Musée d’archéologie de Roussillon.

C’est ainsi que, depuis quelques années, au musée, outre l’exposition permanente, les expositions temporaires et les séances d’animation, on procède au tri et à l’étude de ces milliers d’objets afin de les rendre accessibles au grand public et d’éclairer davantage l’histoire locale.

Ce qui explique que, conformément à la mission régionale de l’institution, on ait récemment créé une exposition itinérante de cinq coffrets qui renferment quinze artéfacts liés à l’histoire locale et régionale. Les objets sont accompagnés de notes explicatives très instructives.

Fin mai, les coffrets quitteront la bibliothèque municipale de La Prairie pour prendre la route vers les dix autres bibliothèques municipales de la MRC de Roussillon. Une belle idée qui pourrait un jour voyager bien au-delà de notre région.

La balado découverte

La balado découverte vous propose un circuit à travers les rues du site patrimonial de La Prairie. L’activité reprend à peu de choses près les mêmes thèmes que l’exposition principale dont il est question plus haut alors qu’ici chaque illustration

est en plus accompagnée d’un court texte descriptif. Bien que cela ne soit pas absolument nécessaire, pour ceux qui souhaitent lire les informations à l’avance, il est possible de précharger la balado sur son téléphone portable ou encore

sur sa tablette électronique.

La présentation visuelle y est impeccable et les différents points d’arrêt sont faciles à repérer. Bonne promenade.

Exposition à la SHLM

À travers toutes ces initiatives, la SHLM ne sera pas en reste puisqu’elle va mettre en place, du 12 juin au 2 octobre,

une activité interactive destinée à plus de soixante-quinze familles pionnières de La Prairie. À l’aide de données

informatisées et d’une carte murale des trente-six côtes de l’ancienne seigneurie, les participants pourront localiser

la terre occupée autrefois par leur ancêtre. Les descendants de chacun des pionniers auront également accès à des

copies paléographiées de contrats d’achat et de vente du lot de l’ancêtre ainsi qu’à une courte biographie de ce dernier.

Les visiteurs du Vieux Marché pourront également apprécier une exposition de photos de bâtiments aujourd’hui disparus ainsi que des clichés des édifices qui les ont remplacés.

Bon été à tous.