1689 – le cimetière de la première église de La Prairie

Après la distribution par les Jésuites des quarante premières concessions au printemps de 1668, Français et Amérindiens cohabitent à La Prairie car l’emplacement abrite également une mission amérindienne. Jusqu’à leur départ de La Prairie en 1676, les Amérindiens auraient habité un village avec « rues », grande place et une chapelle dotée d’une cloche. Nous ne pouvons affirmer s’il s’agissait là du même village que les Français. Il y eut sans doute une modeste chapelle avant la construction du manoir des seigneurs jésuites, mais nous ignorons tout de son emplacement. Ce qui est certain c’est que, dès l’ouverture du manoir des seigneurs jésuites, la chapelle occupe une pièce située à une extrémité du bâtiment et elle est fréquentée tant par les Français que par les « Sauvages ». La décision d’ériger une première église coïncidera avec l’arrivée des Sulpiciens à la cure de La Prairie en 1686.

Deux ans après la construction de cette première église, un bâtiment de bois situé à l’intérieur du bastion nord-est du fort, un cimetière paroissial est aménagé en marge extérieure nord de l’enceinte. Les registres paroissiaux, ouverts avec la fondation de la paroisse en 1670, montrent que près de cinquante paroissiens ont été inhumés à La Prairie avant cette date. « Les Curez feront exacts à écrire dans un Livre, les noms, surnoms, les qualitez & les Paroisses des Défunts, enfans & adultes. » [1]

Fait étonnant, les registres paroissiaux indiquent que Jacques Lemoine, originaire de Châteauguay, aurait été enterré dans l’église de La Prairie en 1701. Or la modeste église de bois n’avait pas de soubassement.

Le périmètre exact de ce premier cimetière demeure toutefois inconnu à ce jour. Il est également possible que « les Sauvages chrétiens » aient été inhumés dans un petit cimetière réservé à leur usage, puisqu’ils auraient habité un village autre que celui des Français, sans doute à proximité de la rivière Saint-Jacques. À leur départ de La Prairie en 1676, ils étaient plus de 200.

Selon une illustration de Jean-Baptiste Franquelin [2], les sépultures du premier cimetière de Québec, sans être alignées, étaient marquées d’une croix de bois et le cimetière était entouré d’une solide clôture de bois. Il devait en être ainsi à La Prairie.

Retenons que « … à l’époque la Nouvelle-France, par exemple, la présence de la mort était non seulement très marquée mais elle était de surcroît soulignée par les discours des clercs et par diverses pratiques religieuses destinées à influencer le comportement quotidien du chrétien. » [3]

1705 – une première église de pierre

La construction de la première église en pierre, en 1705, n’entraîne pas de modifications radicales au cimetière. Agrandi une première fois en 1702, le site d’inhumation demeure en effet confiné à l’extérieur de l’enceinte et donc, détaché du corps de l’église. On sait toutefois que des défunts sont dès lors inhumés dans le soubassement du nouveau bâtiment, une pratique alors commune et réservée à l’origine aux membres du clergé, à l’élite et à des individus qui se sont distingués par leur piété. Pourtant « Comme il est certain que les Eglises n’ont pas été bâties pour servir de Sepulture aux Fideles, les Curez prendront soin d’exciter leurs Paroissiens à ne pas demander par leurs Testamens d’y être enterrez. » [4]

On ne connaît pas la date précise de la disparition de la palissade du fort qui s’interpose longtemps entre l’église et le cimetière paroissial. On peut présumer que c’est la précarité de l’enceinte qui, en 1766, incite les paroissiens à ériger un premier mur de pierre autour du cimetière, des travaux qui s’accompagnent de corvées destinées à rehausser le site afin de le préserver des inondations qui affectent fréquemment le village.

« Nous déclarons que les Cimetières doivent toujours être separez par de bonne clôtures, des lieux profanes. » [5]

En 1817, le cimetière est à nouveau agrandi et pourvu d’un mur d’enclos en pierre qui atteint 9 pieds. Le village est alors prospère et l’agrandissement vient répondre aux besoins d’une population croissante, une pression sans doute accentuée par l’interdiction, en 1801, des inhumations sous l’église; le manque d’espace et les odeurs nauséabondes ayant contribué à cette prohibition. Malgré divers travaux d’agrandissement, l’église demeure petite et recèle déjà au moins 58 sépultures, posant un véritable défi non seulement de gestion de l’espace, mais de salubrité.

Au début du 19e siècle, on pratiquait la cérémonie de la levée du corps à domicile, ce qui obligeait le prêtre, le chantre et les enfants de chœur à se déplacer. Comme plusieurs habitaient loin, certaines paroisses jugèrent qu’il devenait plus simple de pratiquer la levée du corps en transportant le corps du défunt dans une chapelle des morts située près de l’église paroissiale.

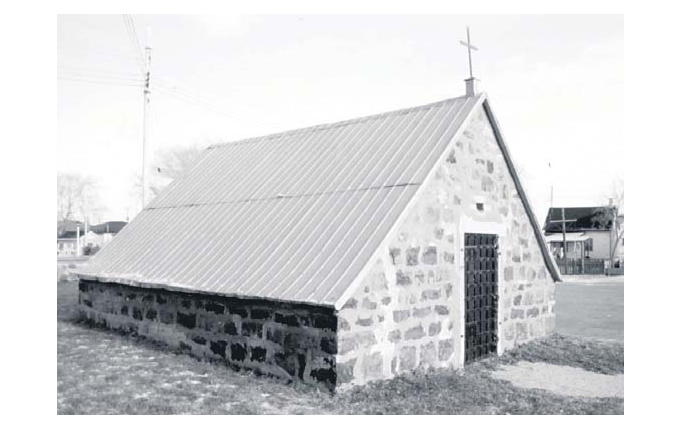

C’est ainsi que, à La Prairie, lors de l’inauguration du nouveau presbytère en 1813, le vieux presbytère est crié et vendu à Joseph Tremblay pour 750 Livres, l’argent étant destiné à construire une chapelle des morts. La chapelle sera érigée en 1820, son clocher, recouvert de fer blanc et surmonté d’une petite croix, porte une cloche ayant coûté 234 Livres qu’on retrouvera plus tard sur la maison de la charité (Sœurs de la Providence). En 1866, lors de la construction du nouveau couvent de la Congrégation de Notre-Dame, on profite de la proximité des matériaux pour rebâtir la chapelle des morts, sans doute en brique. Nous ignorons cependant son emplacement exact et à quel moment cette chapelle a été détruite. Une photographie de la fin du 19e siècle nous permet de croire qu’elle était située entre l’église et le couvent de la Congrégation de Notre-Dame.

En 1834, on confie à Casimir Dupuy la tâche de construire un charnier, un petit ouvrage en pierre à l’origine surmonté d’un clocher et coiffé d’un coq, qui permettait d’entreposer temporairement les dépouilles en période de gel. [6]

« Fait à noter, chaque cimetière avait normalement une section non consacrée réservée aux enfants morts sans baptême, aux inconnus et aux suicidés. À l’entrée du cimetière, il était courant d’ériger une statue représentant l’ange du jugement dernier qui sonnait la trompette de la résurrection des morts. » [7]

1841 – l’église actuelle

En 1841, l’église actuelle est construite en partie sur le cimetière d’origine et en partie sur la crypte de l’église précédente. Le nouveau bâtiment, très vaste, est pourvu d’une crypte et permet de reprendre les inhumations en soubassement ou « ad sanctos », c’est-à-dire auprès des saints, mais réduit considérablement la superficie du cimetière paroissial qui entoure désormais l’arrière du bâtiment. Les membres du clergé étaient enterrés sous le chœur.

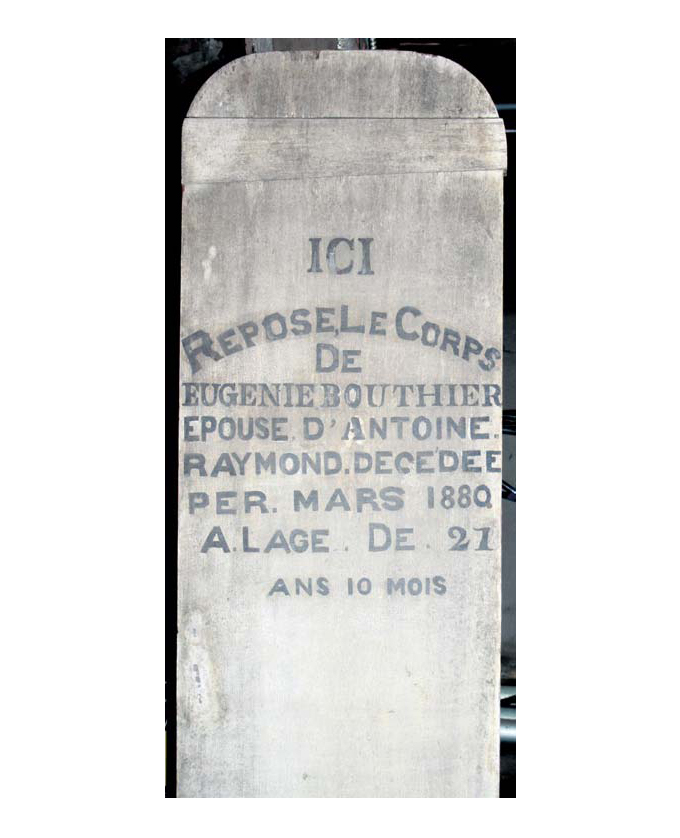

Dans le cimetière, on voudra rappeler la mémoire du défunt en plantant une simple croix de bois et, plus tard, on verra apparaître des monuments funéraires de bois ou de pierre, reflets du statut social de la personne décédée. En 1880, la présence à La Praire de la « manufacture de marbre artificiel pour monuments funéraires », nous permet de croire qu’il a dû y avoir, à l’époque, plusieurs de ces pierres tombales dans le cimetière local.

En 1843, le défi posé par la gestion de l’espace impose l’adoption de règles strictes pour la disposition des corps. D’abord, il est décidé que le cimetière encombré de sépultures ne serait pas agrandi mais exhaussé de trois pieds par voie de corvées. Désormais, les tombes ne seraient plus placées çà et là sans ordre mais par rangs suivant le plan adopté. Vu le prix élevé des terrains, on opte, non pas d’agrandir le cimetière, mais de l’exhausser de trois pieds. Enfin, les familles qui ont des pierres tombales placées dans le cimetière seront invitées à les retirer. [8]

D’ailleurs en 1855, le bedeau se voit imposer des règles précises qui témoignent des problèmes posés par la faible superficie des lieux : il creusera les fosses des défunts à trois pieds pour les enfants et quatre pieds pour les adultes. Si, en creusant une fosse, il rencontre un cercueil conservé et non décomposé, il ne le dérangera pas mais creusera à côté. Si un cercueil ainsi rencontré est brisé et pourri, il pourra, vu l’exiguïté du terrain du cimetière, extraire les ossements et les débris du cercueil pour faire la fosse qu’il creusera alors à quatre pieds et demi afin de mettre au fond ces débris ou restes qu’il couvrira de terre pour qu’il n’en paraisse rien pour blesser la sensibilité des parents ou des amis. [9] Enfin, au 1er mai de chaque année, le bedeau met dans une fosse commune les corps contenus dans le charnier et, dans une fosse individuelle, ceux dont on lui aura payé un écu pour ce privilège.

Au fil des ans, le cimetière est rehaussé à maintes reprises et son mur délimitant rénové et élevé en conséquence.

L’assemblée de fabrique prend connaissance en 1877 d’une ordonnance de Mgr Édouard Fabre concernant les sépultures dans l’église : comme il n’est « guère possible de faire des fosses dans votre église à la profondeur voulue par la loi sans détruire celles qui y ont déjà été faites », il est donc résolu de faire préparer des voûtes en brique dans la cave de l’église pour la sépulture des défunts et de voir à ce qu’il y ait des voûtes préparées tant pour les adultes que pour les enfants.

Comme il n’est pas possible d’agrandir et vu la saturation de l’espace, Mgr Fabre, évêque du diocèse de Montréal, ordonne en 1884 que la paroisse se dote d’un nouveau cimetière. En 1886, le Bureau de santé de Montréal impose également l’arrêt des inhumations sur le site, les eaux de ruissellement menaçant la santé des citoyens.

Lors de la réunion du conseil municipal du 23 mai 1887, « il est résolu unanimement que le secrétaire soit chargé de notifier l’inspecteur de voirie qu’il doit faire nettoyer le cours d’eau partant en arrière du cimetière, traversant l’ancien chemin de St-Jean et allant se décharger dans le cours d’eau Cloville (?), sous le plus court délai, par les propriétaires des terrains qui y passent leurs eaux. »

Malgré ces bonnes intentions des élus municipaux, en octobre 1890, messire Bourgeault, curé de la paroisse, soumet que le cours d’eau qui passe en bas des terrains du presbytère et de la fabrique a besoin d’être nettoyé et, d’un accord unanime, le conseil municipal décide de le faire nettoyer.

Le nouveau cimetière n’est toutefois ouvert qu’en 1890 alors que les registres paroissiaux indiquent que la dernière inhumation en crypte aurait été pratiquée en 1928. Entre 1689 et 1889, on estime à 11 125 le nombre d’individus inhumés sur le site.

En mai 1891, les marguilliers décident que le bedeau devra à l’avenir entretenir le nouveau et l’ancien cimetière. Il est également adopté à l’unanimité que monsieur le curé Bourgeault « soit autorisé à demander aux honorables juges de la Cour Supérieure l’autorisation nécessaire pour permettre l’exhumation des corps, soit de l’ancien cimetière, soit de la cave de l’église, pour les transporter et les faire inhumer dans le nouveau cimetière et ce, pour aussi longtemps et autant de cas qu’il sera nécessaire ».

« Nous défendons de déterrer aucun corps, sous quelque prétexte que ce soit, sans nôtre permission. » [10]

Après 1900, les pierres tombales et les croix du vieux cimetière sont demeurées en place jusqu’à ce que la négligence oblige à les enlever. Les marguilliers tiennent à préciser que :

« Nous espérons qu’il sera vu à redresser les tombes et les croix du vieux cimetière. Le respect pour les défunts en fait une obligation pour les familles de la paroisse. »

L’église demeurant un lieu de culte actif, les témoins visuels explicites de l’existence de l’ancien cimetière sont ainsi sans doute disparus progressivement sans créer d’offense et aucun document n’indique l’application d’une procédure de translation des restes vers le nouveau cimetière.

* * *

[1] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 290. « Le Rituel de Saint-Vallier connut deux éditions en 1703, une première qui comptait 604 pages et une seconde où les corrections apportées donnèrent un volume de 671 pages. Dans sa lettre de présentation, l’évêque met l’accent sur les objectifs de l’ouvrage : "Vous y trouverez des maximes sûres et uniformes, par lesquelles vous pourrez décider tous les doutes et les difficultés qui se trouveraient dans l’administration des sacrements, & dans la conduite des âmes. (…) Nous vous les donnons en forme d’instructions que Nous avons joint au Rituel romain, afin que vous ayez dans le même livre" Le Rituel de Saint-Vallier demeura en usage jusqu’en 1836, alors que l’évêque de l’époque présentait un projet de nouveau rituel. » Jacques Lacoursière, historien.

Voir au sujet du Rituel le texte de Claudette paru dans le Au jour le jour de janvier 1996.

[2] Tiré de : Cartouche de la carte de l’Amérique septentrionale […] contenant le pays du Canada ou Nouvelle-France, la Louisiane, la Floride […] (détail). Gravure de Jean-Baptiste Franquelin, 1688.

[3] Y. Hébert, « Les rites funéraires d’autrefois » dans Y. Hébert et A. Franck, la mort au fil du temps. La famille Normand, un siècle de pratique funéraire, Montmagny, Productions Laurent Normand, inc., 2002, p. 35-47.

[4] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 189.

[5] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 188.

[6] 1834 : Payé 1824 L au sr Casimir Dupuy pour la bâtisse du charnier, 72 L pour le clocher du charnier, 12 L pour le coq du charnier et 3 L pour un poteau pour appuyer la porte de fer du charnier.

[7] Y. Hébert, œuvre citée plus haut.

[8] Cahier des comptes et délibérations des marguilliers.

[9] Cahier des comptes et délibérations des marguilliers.

[10] Le Rituel de Saint-Vallier, p. 188.