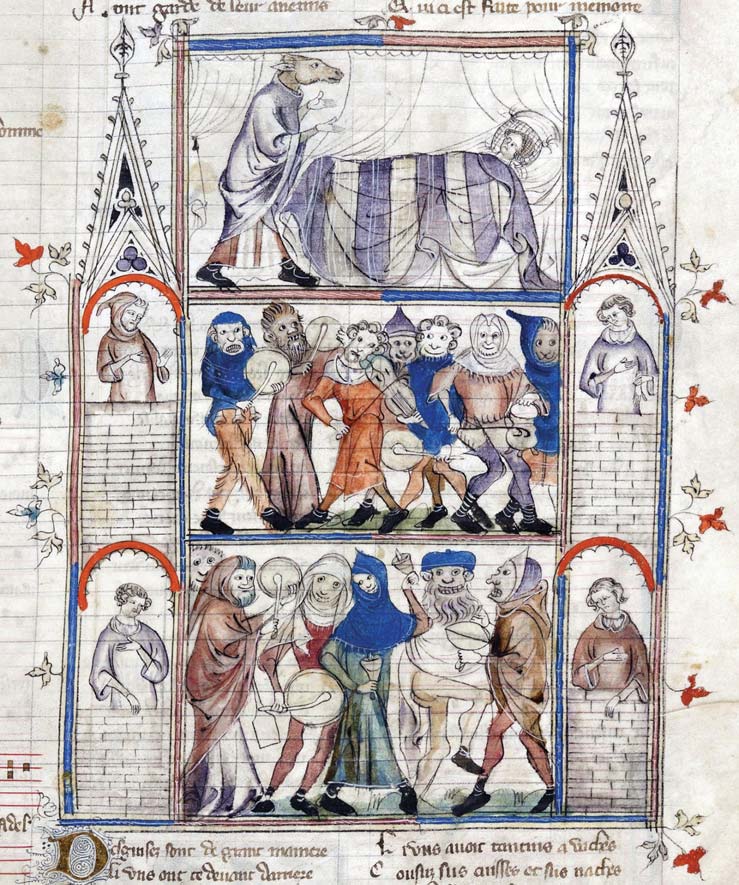

Importé d’Europe, le charivari est un tumulte que l’on faisait le plus souvent à des mariés d’âge inégal, ou à un veuf ou à une veuve qui se remariait trop vite après le décès de sa femme ou de son mari. Outre les mariages mal assortis (ex. un bourgeois qui épouse sa servante), d’autres raisons justifiaient parfois les charivaris : sexualité jugée déviante, difficultés conjugales et comportements répréhensibles. Le charivari est un exutoire des tensions sociales et l’occasion pour plusieurs de franchir des interdits dans l’anonymat.

« Présent dans toutes les cultures occidentales, ses fonctions peuvent varier d’une région à l’autre et évoluent dans le temps, mais elles constituent toujours une réponse – parfois sympathique, parfois violente – aux comportements jugés contraires aux normes par les communautés. Son caractère souvent festif ne doit pas faire oublier que le charivari est d’abord un instrument de justice populaire. Ce jeu de contestation, qui peut ressembler au retournement carnavalesque, a aussi un rôle de gardien de la morale, surtout en matière de sexualité et de mariage. Si les autorités civiles peuvent tolérer ces démonstrations, il n’en est pas de même pour l’Église qui les condamne parce qu’elles empiètent sur ses prérogatives, le pardon ne pouvant s’obtenir que d’une seule manière. »René Hardy, Charivari et justice populaire au Québec, Québec, Septentrion, 2015, 282 pages.

Ce tribunal populaire, une pratique peu appréciée par certains, avait en général une allure bon enfant. Pourtant, certains charivaris ont eu des conséquences dramatiques puisque des décès sont survenus au cours d’échauffourées.

Ainsi, les charivaris étaient traditionnellement dirigés vers les couples qui brisaient les conventions sociales. La nuit de noces venue, plusieurs personnes s’assemblaient devant le nid conjugal, chantant et faisant du bruit par toutes sortes de moyens. Il arrivait fréquemment qu’un notable de la place serve d’agent négociateur entre les chahuteurs et les époux. Léo-Paul Desrosiers raconte dans « Âmes et paysages » qu’au cours d’un charivari à Berthier, dans la seconde moitié du 19e siècle, c’est le curé lui-même qui proposa ses services pour convaincre le couple Bonald (mariage entre un jeune médecin et une riche veuve) de satisfaire aux exigences des assiégeants trop bruyants.

En Nouvelle-France, le premier charivari a eu lieu à Québec en 1683. La veuve de François Vézier dit Laverdure, âgée de vingt-cinq ans, avait épousé Claude Bourget seulement trois semaines après le décès de son époux. Les Québécois estimèrent que la fille de Guillaume Couture avait été un peu vite en affaires. C’est pourquoi plusieurs manifestèrent bruyamment de nuit sous les fenêtres du couple, réclamant une amende, seule susceptible de les calmer. Le charivari dura six jours et les choses allèrent si loin que Mgr de Laval fut obligé de publier, en juillet de la même année, un mandement où il menaçait d’excommunication ceux qui continueraient à faire des charivaris. Ce mandement fut repris textuellement par Mgr de Saint-Vallier dans sa première édition du Rituel de Québec.

Mgr de Laval était intervenu pour deux raisons : d’abord parce que les mauvais plaisants prononçaient de prétendus sermons avec des textes équivoques et aussi parce que, malgré l’intervention des autorités civiles, le charivari se poursuivit.

« […] Nous pour ces causes et pour apporter un remède convenable à un grand mal qui ne pourrait avoir que des suites et des conséquences très funestes, faisons très expresses inhibitions et défenses à tous les fidèles de l’un ou l’autre sexe de notre diocèse de se trouver à l’avenir à aucune des dites assemblées qualifiées du nom de charivari, aux pères et mères d’y envoyer ou permettre que leurs enfants y aillent, aux maîtres et maîtresses d’y envoyer leurs domestiques ou permettre volontairement qu’ils y aillent le tout sous peine d’excommunication […]. »

En conséquence, par crainte du châtiment divin, les charivaris disparurent pendant un certain temps puis ils reprirent naissance graduellement dans les campagnes. Sous

le régime anglais, les charivaris se poursuivirent, mais les victimes savaient qu’elles pouvaient arrêter le tapage en faisant entrer les participants dans leur maison et en leur offrant un verre de vin ou un repas. D’autres versaient une aumône pour les pauvres, et aussitôt les tapageurs s’éloignaient. Par contre, si le couple refusait de rencontrer le ou les émissaires de la foule, eh bien, les époux étaient condamnés à endurer le tintamarre jusqu’à ce qu’ils cèdent. L’absence ou l’insuffisance de la police en plusieurs endroits expliquent que parfois ces manifestations aient dégénéré ou que c’est le curé de l’endroit qui ait dû intervenir pour mettre fin aux excès.

Le charivari à La Prairie

N.B. le lecteur aura accès aux textes complets des lettres du curé Boucher dont il est question plus bas en consultant les numéros de février et de mars 1999 de ce bulletin.

Si l’on prête foi aux chroniques des débuts du 19e siècle, le village de La Prairie était un milieu en pleine effervescence. La population y était à l’occasion turbulente, parfois récalcitrante et prompte à se dresser contre toute forme d’autorité. L’essor économique et les migrations interrégionales attirent nombre de nouveaux venus qui font éclater l’homogénéité sociale et provoquent un relâchement des mœurs.

Il n’y a pas à chercher bien loin la cause du premier charivari connu à La Prairie. Les registres paroissiaux nous apprennent qu’en ce mardi 17 novembre 1807, jour du début du charivari, Marie Salomé Samson, veuve de John Philip Lessert, avait épousé Joseph Bourdeau. Or l’épouse, qui en est à son troisième mariage, est âgée de 45 ans, soit le double de l’âge de Bourdeau, qui n’a que 23 ans. Une différence d’âge qui justifie pleinement la réprobation des villageois.

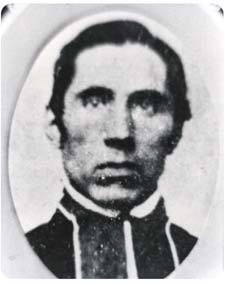

Puisque le curé Jean-Baptiste Boucher a entretenu une correspondance assidue avec son évêque tout au long de son ministère, le questionnant et sollicitant son avis sur la doctrine et sur l’administration de la paroisse, il était donc dans l’ordre des choses qu’il sollicite son avis sur l’attitude à adopter.

Le 24 novembre 1807, Boucher adresse donc une lettre à Mgr J. Octave Plessis, évêque de Québec, pour se plaindre des troubles causés dans la paroisse par un charivari qui se prolonge depuis ce mardi de novembre. Tout y est : injures, masques hideux, travestissements de garçons en filles, profanations des cérémonies et chants funèbres de l’Église. Plusieurs dizaines de personnes de tous âges y prennent part. « Jamais on ne vit semblable désordre dans nos campagnes. » Espérant faire cesser le grabuge, l’abbé Boucher, qui occupe la cure de La Prairie depuis octobre 1792, dès le dimanche suivant, fait lecture à ses ouailles de l’ancien mandement de Mgr de Laval dont il a été question plus haut.

Jean-Baptiste Boucher, prêtre érudit, dogmatique et rigide dans ses certitudes, devant la passivité des autorités civiles, tente d’étouffer cette nouvelle liberté. L’Église veut s’imposer en policier des mœurs, ce qui ne sera pas sans brouiller pour longtemps les relations entre le curé et nombre de ses paroissiens, dont les meneurs du groupe de manifestants.

En effet, puisque les manifestations se poursuivent malgré ce premier avertissement, le curé prend l’initiative de sévir afin de mettre fin au grabuge : refus des sacrements aux participants, abolition de la neuvaine à Saint-François Xavier et menace qu’il n’y ait pas de Messe de Minuit, trois mesures qui seront, en fin de compte, mises à exécution. En agissant ainsi, le curé punissait toute la paroisse au lieu de s’en prendre aux seuls manifestants. Le charivari prit fin le mercredi 25 novembre alors que les époux acceptèrent de payer 7 piastres, une partie de la somme devant être versée aux pauvres de la paroisse.

L’évêque de Québec répondit aux plaintes du curé Boucher par un mandement qui lui parvint le jeudi 10 décembre et dont il annonça la réception en chaire le dimanche suivant, se réservant d’en lire le contenu plus tard. Le mandement sera lu devant les paroissiens durant la messe dominicale du 20 décembre, soit au 4e dimanche de l’Avent, c. à d. celui précédant la fête de Noël.

Plusieurs des participants ayant été travestis ou masqués, il est évident que le curé Boucher a dû être informé de leurs noms par des villageois mécontents ou encore par les soldats britanniques cantonnés dans le village. « Je connais 36 de ceux qui se sont masqués; dont 5 seulement sont protestants. […] J’ai imposé à ceux qui ont pris part active au charivari 80 livres pour réparation des torts et dommages : 42 livres qu’ils se sont fait donner, 2 livres pour une petite croisée qu’ils ont cassée à coups de pierre et 36 livres pour six soirées que les nouveaux époux ont été troublés dans leurs ventes (à leur cantine) […]. »

Malgré les sévères réprimandes de l’évêque Plessis et du curé J.B. Boucher, l’affaire ne s’arrêta pas là, plusieurs prétextant que le charivari n’était qu’un jeu d’enfant qui se faisait partout et en tout temps. Cependant, ils distinguent nettement le champ de la religion (la foi, la morale) de celui des affaires séculières (le commerce, la politique) où ils ne reconnaissent aucune autorité au clergé: « l’un disait, après celui-là, un autre, un second, l’argent de la fabrique appartient aux habitants; et ils exigèrent que je ne fisse pour l’Église aucune dépense, aucun achat, sans assemblée, excepté pour les frais ordinaires et communs »Curé Jean-Baptiste Boucher, le 16 mars 1808 – Archives du diocèse Saint-Jean de Québec – 2A/21.

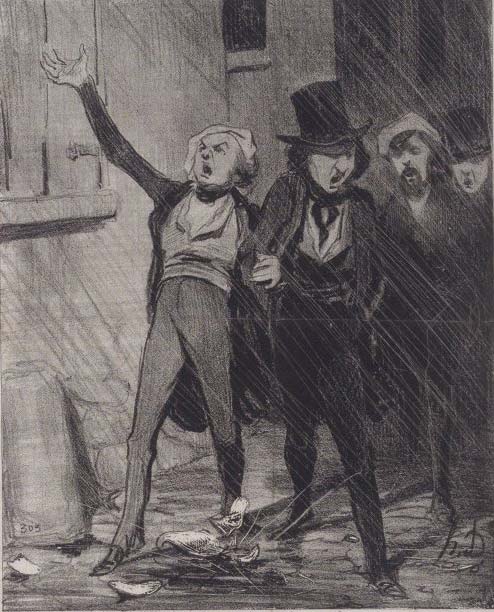

En 1810, les désordres reprennent pour plus de 5 jours à l’occasion cette fois du mariage de François Denaut, et certains ont estimé ce scandale encore plus grand que celui du charivari précédent. Denaut, un commerçant âgé de 42 ans et veuf depuis un an, épouse en secondes noces Félicité Barbeau deux semaines avant qu’elle n’ait atteint l’âge de la majorité, soit 21 ans à l’époque. Cette fois encore, le curé ne cède en rien, certains participants sont menacés d’excommunication pour un an.

Par son attitude intransigeante, le curé va à nouveau s’aliéner, et pour longtemps, une bonne partie de la population ainsi que les magistrats en poste : « un charivari […] continue depuis cinq jours, sous les fenêtres de nos magistrats qui sont fort paisibles (26 février 1810) » et « les juges de paix ont été bénins pendant les 9 jours de tumulte et de vacarme (16 mars 1808) ». Si les magistrats ont fermé les yeux sur le désordre, c’est sans doute qu’ils ont jugé que l’affaire ne menaçait en rien l’ordre public.

Le curé, qui considère que les autorités civiles sont trop laxistes, imbu qu’il est de la doctrine chrétienne et drapé de l’autorité ecclésiastique, sans doute aussi sincèrement préoccupé du salut des âmes, décide d’imposer son autorité et de sévir envers les récalcitrants.

Quelque trente ans plus tard, les patriotes reprendront la pratique du charivari d’une manière moins bon enfant, pour cette fois obliger magistrats et capitaines de milice à démissionner ou encore pour contraindre des pères de famille hésitants à joindre les troupes patriotes. Cette fois, ce sont les autorités civiles et militaires qui se chargeront de punir les coupables avec grande sévérité. En 1837-1838, le curé Boucher, devenu vieux et fatigué, est toujours en poste et se souvient sans doute avec amertume des charivaris de 1807 et 1810.

La pratique du charivari disparut de nos campagnes vers la fin du 19e siècle.