Toutes les grandes civilisations se sont développées en bordure d’un cours d’eau parce que l’eau est de tout temps un élément essentiel à la survie de l’être humain. Ainsi, en 1667, en établissant leurs installations en bordure du fleuve Saint-Laurent, les seigneurs jésuites s’assuraient de la pérennité de la communauté naissante.

C’est au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, avec la croissance de la ville industrielle que, dans la vallée du Saint-Laurent, les besoins en eau augmentèrent considérablement. La demande fut d’abord industrielle et ferroviaire. L’eau était indispensable dans de nombreux processus de fabrication industrielle et les usines durent s’équiper de réservoirs.

Pour remplir rapidement les chaudières des locomotives à vapeur, les compagnies de chemin de fer durent équiper les gares de réservoirs d’eau, comme ce fut le cas à la gare de Brosseau près du chemin des Prairies. Le château d’eau, souvent d’assez faible hauteur, devint un élément du paysage ferroviaire. Mais c’est surtout pour alimenter les villes en eau courante sous pression que le réservoir haut perché devient indispensable. Évidemment, il devait être plus haut que l’édifice le plus élevé de la municipalité.

L’aqueduc

Selon le Code municipal en vigueur à la fin du 19e siècle, article 608a, la municipalité doit : « Pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau publique ne soit salie ou dépensée inutilement. Accorder, pour un nombre d’années quelconque, à toute compagnie, personne ou compagnie de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’un puits public ou d’un réservoir, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif pour poser des tuyaux pour approvisionnement d’eau dans les limites de la municipalité, ou dans toute partie d’icelle, et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de vingt-cinq ans. »

En avril 1883, par un vote unanime, le conseil municipal accorda au capitaine Médard Demers l’autorisation de construire un aqueduc, ce qui représentait une importante amélioration au point de vue de l’hygiène et des commodités. L’eau sera acheminée par des tuyaux de bois dans lesquels l’eau gèle en hiver.

Il est probable que le premier réservoir de l’aqueduc ait été creusé à vingt pieds de profondeur afin d’éviter que l’eau ne gèle durant les grands froids, ce qui aurait été désastreux lors d’un incendie. Ce puits a sans doute été submergé au printemps lors du gonflement du fleuve occasionné par les embâcles. Les débris ainsi introduits dans le puits rendaient l’eau impropre à la consommation. Il fallait envisager une autre solution.

La construction d’un réservoir aérien s’imposait donc de toute nécessité.

L’entreposage de l’eau dans un réservoir joue un rôle de tampon entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage. Il permet ainsi d’éviter de démarrer trop souvent les pompes qui acheminent l’eau au réservoir. Une telle réserve permet également de faire face aux demandes exceptionnelles en cas d’incendie. Et lorsqu’on ne peut augmenter la capacité du réservoir, il faut augmenter la capacité des pompes.

À La Prairie, bien que la pompe à vapeur Clapp & Jones acquise en 1877 assurait une pression adéquate pour projeter l’eau sur le foyer d’un incendie, lors de l’apparition des premières bornes-fontaines, il fallut s’assurer d’une pression et d’un débit suffisants. De plus, le château d’eau permettait par décantation le dépôt de certaines matières impropres à la consommation et ainsi éviter qu’une eau troublée sorte des robinets comme ce fut le cas lors de la création de l’aqueduc de La Prairie. Ce n’est qu’en 1927 que l’aqueduc sera équipé d’un chlorateur.

Extrait du règlement no 53 adopté le 14 avril 1904 au sujet de la reconstruction de l’aqueduc :

« Le propriétaire de l’aqueduc devra construire son réservoir ou cuve tel que spécifié au devis et le tenir toujours très propre le nettoyant aussi souvent que nécessaire et la Corporation aura le droit de constater si le réservoir est propre et elle pourra forcer le propriétaire de l’aqueduc à le nettoyer. »

Le 9 novembre 1908 : « Le conseiller Durançeau fait remarquer que depuis quelque temps, l’eau est souvent arrêtée surtout la nuit et qu’il y a peu de pression et en conséquence il propose et il est unanimement résolu de notifier le propriétaire de l’Aqueduc de voir à poser sa pompe neuve et de tenir son réservoir rempli constamment afin de donner la pression exigée dans les devis, qu’à défaut de cela le conseil tiendra le propriétaire de l’Aqueduc responsable de tout accident en cas de feu résultant de sa négligence, de plus le conseil demandera l’annulation de son privilège s’il n’y a pas de changement. »

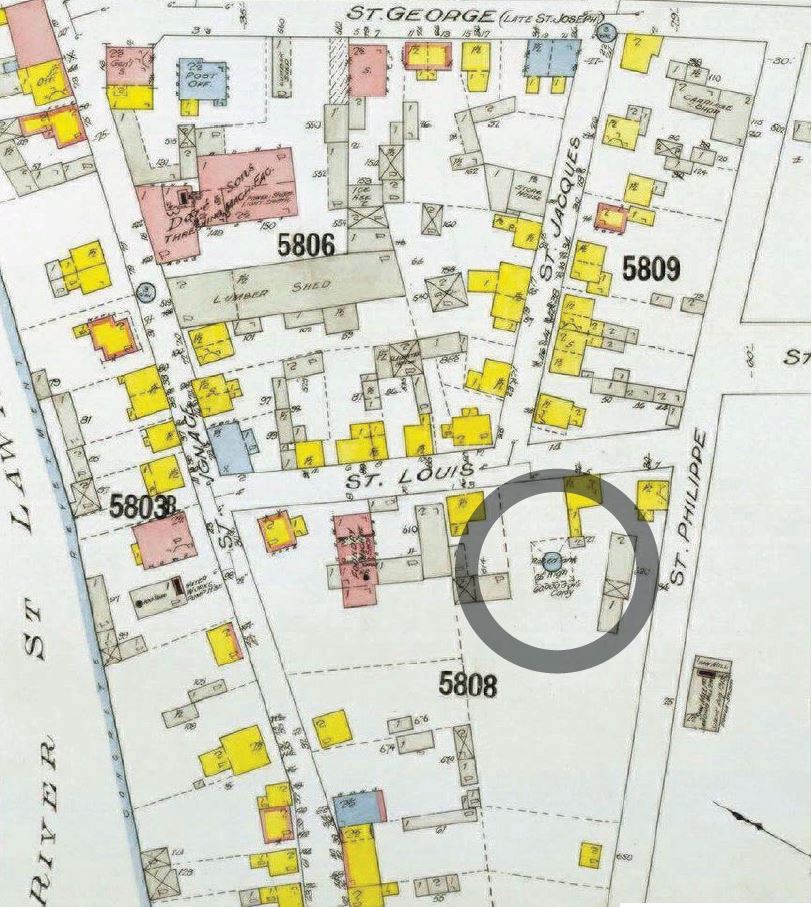

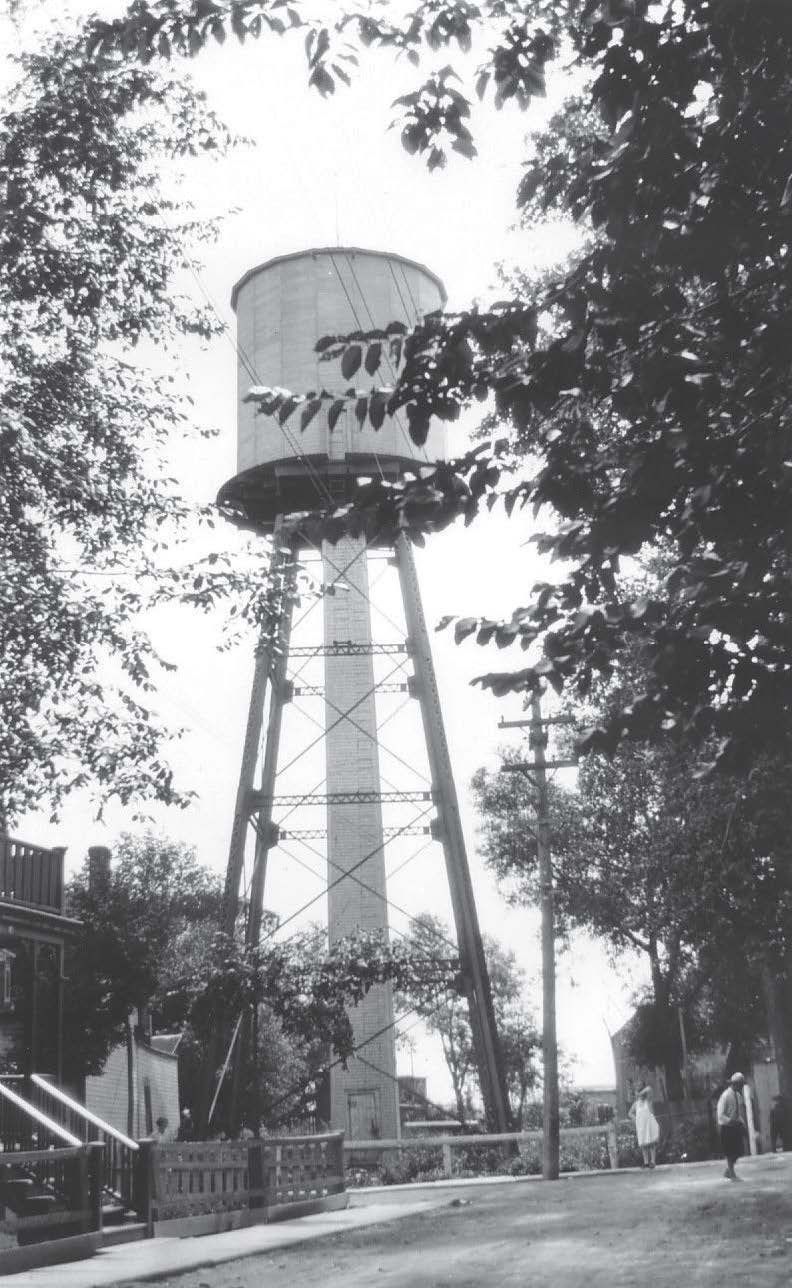

La carte des compagnies d’assurance contre les incendies (Underwriters – Goad) de 1913 indiquait l’emplacement d’un réservoir de 60 000 gallons et d’une hauteur de 85 pieds. En 1933 et en 1956, ces mêmes assureurs précisèrent que la capacité du réservoir d’une hauteur de 75 pieds est de 47 000 gallons. Malgré ces différences dans l’estimation de la hauteur et du volume, il s’agissait toujours du même réservoir.

L’augmentation du nombre de résidences et l’insatisfaction des citoyens vis-à-vis du service de l’aqueduc convainquirent la ville, en 1922, de s’en rendre acquéreur pour la somme de 50 000 $. Deux ans plus tard, le secrétaire du conseil muni-cipal avertit monsieur Doré, employé à l’aqueduc, de veiller à ne pas trop remplir le réservoir afin d’éviter le déversement du trop-plein d’eau. En septembre 1926, la municipalité fit installer une nouvelle prise d’eau et un nouveau tuyau de 8 pouces qui devait conduire l’eau des pompes au réservoir. Pourtant, en avril 1933, le déversement du réservoir aurait causé de légers dommages à la toiture de la maison de Madame Isidore Beauvais.

Le réservoir : une solution temporaire

En juin 1929 et en juillet 1940, des réparations et des travaux de peinture furent effectués au réservoir.

En décembre 1933, le gardien de l’aqueduc affirmait qu’il était tenu de pomper 22 heures par jour avec la pompe actuelle qui était taxée à son entière capacité. Une nouvelle pompe de 800 gallons nécessiterait un pompage de 16 heures seulement, faciliterait le remplissage du réservoir, donnerait une meilleure pression et ménagerait l’opération de l’automatique.

Juin 1943 : le Conseil autorise le secrétaire-trésorier à écrire au Ministère de la Défense nationale pour demander l’installation de lumières rouges ou de signaux appropriés aux constructions les plus élevées de cette Ville, tout particulièrement au clocher de l’église et au réservoir de l’aqueduc, afin de prévenir les accidents aux aviateurs à l’entraînement durant la nuit, ainsi que pour la sécurité de la population.

En août 1950, le réservoir dut être fermé durant au moins un mois afin d’y effectuer des réparations. Mai 1952 : on s’informa du coût des réparations à effectuer ou encore du coût de remplacement du réservoir. Octobre 1952 : on autorisa l’achat des matériaux ainsi que les travaux nécessaires à l’entrée du réservoir de l’aqueduc.

Extrait du journal L’Éveil, édition du jeudi 18 avril 1957.

« Mardi soir dernier, un incendie fort inusité a éclaté à La Prairie. Le feu qui semble avoir été causé par un tison, provenant d’une cheminée voisine, a partiellement détruit l’enveloppe de bois du réservoir d’eau de la ville, situé rue Saint-Louis. On sait que le réservoir qui date de plus de cinquante est élevé d’une centaine de pieds du sol. Les pompiers, durent lutter toute la veillée pour maîtriser les flammes activées par un vent violent ; vers 7 heures, les flammes éteintes auparavant reprirent de plus belle cette fois à l’enveloppe de bois ; les pompiers, ne pouvant atteindre le brasier avec leurs jets d’eau en raison de la puissance du vent durent les diriger sur trois maisons situées près du réservoir qui auraient certainement pris en flamme, par suite de la pluie d’étincelles qui tombait sur elles. Si le vent avait été plus à l’est, les pompiers auraient été dans l’impossibilité de protéger toutes les maisons et on aurait certainement eu il déplorer des pertes beaucoup plus considérables. Vers neuf heures, les pompiers de Lachine arrivaient avec une échelle pouvant aller assez haut pour éteindre le brasier. Les pompiers de La Prairie l’utilisèrent et réussirent à tout éteindre. Vers minuit tout était fini. »

Plusieurs pompiers volontaires contri-buèrent à éteindre l’incendie, ce sont : Claude Ménard, Élisé Desautels, Gérard Duhamel, Henri Roy, Edmour Babeu et Cyrille Bisaillon, qui était responsable de l’électricité dans la ville. D’autres pompiers ont travaillé sans relâche durant plus de six heures : Albert Rousseau, Jean Desautels, Omer Dupré, Georges Dupré, Fernand Roy, Gilles Gendreau, Gilles Legault, Laurent Plante, Roland Dompierre, Gaétan Côté, Emmanuel Touchette et René Guérin, tous sous l’habile direction du capitaine Taillefer assisté par le lieutenant Dufort. D’autres pompiers firent preuve de bravoure en s’aventurant à leurs propres risques dans les échelles à près de cent pieds du sol : le constable Frank Valenta, les pompiers Élisé Desautels, Gaétan Côté, Roland Dompierre et Claude Ménard.

Octobre 1957 : à la suite de l’incendie d’avril précédent, soumission pour la réfection du réservoir de l’aqueduc. Saint-Jean Construction enr. effectua les travaux suivants pour 5 000 $ :

1. Construction d’un toit fait d’un rang de planches recouvert de tôle unie.

2. Construction en bois d’une protection du tuyau principal contre le froid (2 rangs de planches recouverts de papier goudronné et d’une tôle unie).

3. Appliquer 2 couches de peinture à l’intérieur et à l’extérieur du réservoir

Novembre 1957 : érection d’une galerie de 36 pouces de largeur autour du réservoir.

Une structure désuète

Le château d’eau, construction impressionnante, a pour mission de stocker l’eau. Lien indispensable entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par la station de pompage, grâce à la gravité, il permet de diminuer l’utilisation des pompes électriques. Or, lorsque la municipalité se développe, la demande en eau augmente en conséquence et il arrive que la consommation soit telle que le château d’eau doit être gigantesque pour répondre à la demande, ce qui exigerait des dépenses importantes.

Un choix s’imposa donc, construire un nouveau réservoir ou encore augmenter la puissance des pompes de l’usine de filtration. C’est ainsi qu’en septembre 1962 : « Le secrétaire-trésorier donne lecture d’une lettre de la Fonderie Paquette inc., demandant la démolition du réservoir de l’aqueduc, étant donné que ce réservoir serait maintenant désuet et sans aucune utilité depuis la mise en opération de la nouvelle usine de filtration. »

Après délibération, il fut proposé par l’échevin Sébastien Brisson, secondé

par l’échevin Gilles Perron, et unanimement résolu :

« Que la Ville de La Prairie soit autorisée à vendre à la Fonderie Paquette inc., le réservoir aérien situé rue Saint-Louis, sur les lots numéros 163 et 164 au cadastre officiel du village de Laprairie, pour le prix d’un dollar (1,00 $), à condition que la Fonderie Paquette inc., exécute à ses frais tous les travaux de démolition du dit, réservoir et des piliers ou bases et fasse les modifications nécessaires à la conduite d’eau près de la borne-fontaine, à ses frais, ses travaux devant être commencés d’ici 30 jours, le tout sans frais et sans aucune responsabilité pour la Ville de La Prairie. »

En octobre 1963, le réservoir fut alors démoli, ce qui modifia de façon significative le paysage urbain du Vieux La Prairie.