LES ORIGINES

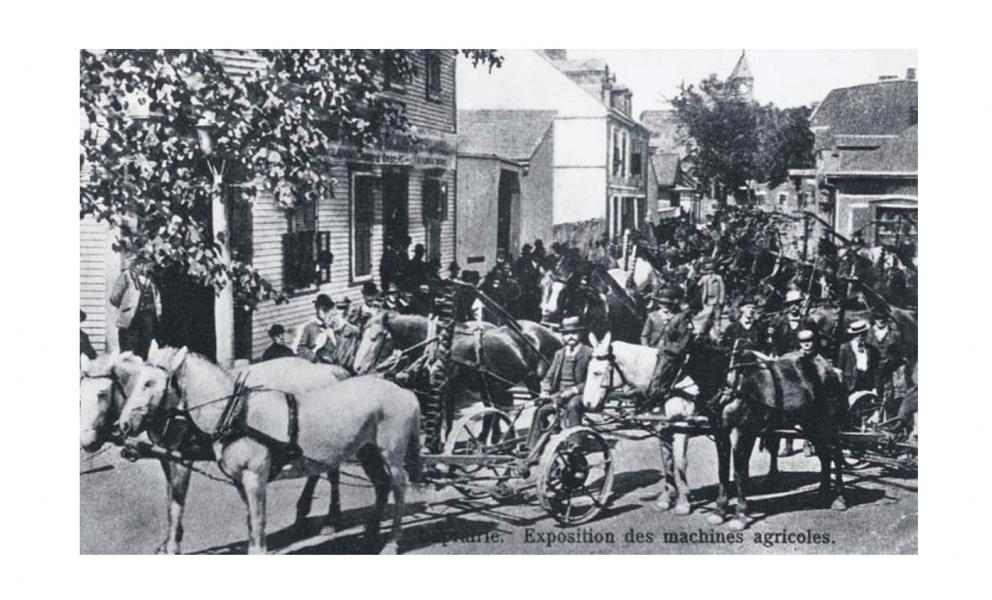

Les journaux de l’époque nous apprennent que des Sociétés d’agriculture existaient à Montréal et à Québec dès la seconde décennie du 19e siècle. Les premières expositions agricoles auraient eu lieu sur les Plaines d’Abraham, à Québec, en 1818 et 1819. Par la suite, vers 1840, les sociétés d’agriculture prolifèrent.

En 1827, l’Assemblée législative du Québec avait réservé une place du marché sur la partie ouest de la Place d’Youville à Montréal, à l’endroit même où le marché Sainte-Anne sera inauguré en 1834. Une partie de l’espace voisin servira à accueillir des expositions agricoles. C’est là qu’est organisée en 1828 une exposition de bestiaux au cours de laquelle de nombreux prix furent distribués, dont plusieurs pour d’excellents fromages.

La Société d’agriculture du comté de La Prairie (au niveau de l’organisation agricole, l’immense comté de Huntingdon était, au 19e siècle, divisé en deux secteurs dont l’un deviendra le comté de La Prairie) verra le jour le 12 avril 1846 Journal d’agriculture et transactions de la Société d’agriculture du Bas-Canada, Volume 5, 1852, page 195. avec, comme premier président, M. William Cleghorn de Saint-Philippe. La Société couvre de nos jours tout le territoire du comté de La Prairie (Saint-Jacques-le-Mineur, La Prairie, Saint-Constant, Saint-Philippe, Saint-Isidore et Saint-Mathieu). Elle regroupe 220 membres qui, bien que la loi fixe la cotisation à 2 $, paient une cotisation volontaire annuelle de 6 $.

LA MISSION ET LES MOYENS

Autrefois florissantes dans tout le Québec, le nombre de sociétés d’agriculture actives a largement diminué depuis un quart de siècle. En 1999, le gouvernement de la province obligea les sociétés d’agriculture à s’incorporer. Ce changement forcera la disparition de nombreuses sociétés déjà peu actives et peu fortunées ; des 71 sociétés existantes, une vingtaine seulement ont survécu.

La mission et les pouvoirs des sociétés d’agriculture du Québec sont définis par une loi provinciale. Le but premier des sociétés de comté est d’encourager l’amélioration de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de la mécanique, de l’industrie manufacturière et domestique et des œuvres d’art. Afin de réaliser leur mission, les sociétés peuvent :

- tenir des assemblées pour discuter et entendre des conférences sur des sujets se rattachant à la théorie et à la pratique de la culture ;

- encourager la circulation des journaux d’agriculture ;

- offrir des prix pour des essais sur des questions de théorie ou de pratique agricole ;

- se procurer des animaux de belle race, de nouvelles variétés de plantes et de graines, et des grains de semence des meilleures espèces ;

- organiser des parties de labour, des concours de récoltes et des concours pour les terres les mieux cultivées ;

- et tenir des expositions agricoles.

Dans le comté de La Prairie, la Société cherche à réunir des membres cultivateurs autour de différents concours : cultures (maïs, soya, céréales, luzerne, etc.), labours, fermes fleuries et protection des terres. Des prix sont distribués annuellement aux plus méritants dans chaque catégorie. En 2011, le concours de labours a eu lieu à La Prairie dans le rang Saint-Raphaël et, selon un principe de rotation, Saint-Philippe accueillera celui de 2012.

Les prix sont remis aux cultivateurs participants lors d’une rencontre annuelle qui a lieu le dernier samedi de novembre.

LES COURSES DE CHEVAUX

Au Québec, l’activité agricole et les courses de chevaux ont toujours été très liées. On sait de façon certaine que, dès 1828 et sans doute avant, de telles courses ont été organisées à Montréal. Le journal La Minerve du 16 septembre 1830 nous informe qu’il y aura à La Prairie des courses de chevaux : « Le public est informé que les Courses de Laprairie auront lieu mercredi le 22 du courant, sur l’ancienne carrière (?) où il y aura quatre courses chaque jour pendant trois jours. Des chevaux canadiens seuls pourront concourir. Aucun cheval qui aura remporté aucun prix ne sera admis. Les règles des courses à être faites par les directeurs. » L’édition du 5 août 1844 du même journal indique qu’il y avait des courses de chevaux dans la commune et que certains se plaignaient que les paris étaient arrangés. La compagnie de chemins de fer Champlain & Saint-Laurent fera en sorte de coordonner les horaires des traversiers et des trains avec ceux des courses de chevaux. Les courses se poursuivront à La Prairie de façon plus ou moins continue pendant de nombreuses décennies.

C’est le succès populaire des courses qui explique que le conseil municipal de La Prairie adopte le règlement suivant le 7 juillet 1913 ; « il est proposé par l’échevin Henri Brossard, appuyé par l’échevin Noé Poupart et unanimement résolu que le conseil de la ville de La Prairie approuve le projet de la Société d’Agriculture d’établir un terrain d’exposition permanente avec constructions et rond de course, dans la Commune, près du Cimetière, pourvu que le terrain soit à au moins 100 pieds du chemin de St Jean, une exemption de taxes est accordée à ladite Société pour le plus long terme que la loi le permet suivant l’article 518, des cités et villes 1903. » Archives de la ville de La Prairie.

La Société d’agriculture n’étant pas encore propriétaire de ces terrains, ils avaient dû être prêtés par les Jésuites pour l’établissement du rond de course. S’agissait-il d’une entente à l’amiable entre les parties ? Au sujet du lot 673 (ancien cadastre), l’index aux immeubles ne fait nulle part mention, pour l’époque, d’un contrat de vente ou de bail entre la Compagnie de Jésus et la Société d’agriculture.

L’endroit est bien fréquenté puisque en 1915 le Grand Tronc met à la disposition du public un train de 15 wagons qui part de Montréal tous les jours où il y a des courses. En 1917, Le 20 octobre 1917, bail entre la Société d’agriculture et la Société du Parc Édouard VII, contrat no 22669. la Société loue ces terrains à la Société du Parc Édouard VII pour des courses de chevaux. Le bail précise que les bâtisses construites pour les courses resteront au bout de 5 ans propriété de la Société d’agriculture. Le 30 juillet 1918, bail à James O’Hara et associés, contrat no 23026.

En juillet 1922, la piste, maintenant connue sous l’appellation de Kempton Jockey Club, subit d’importantes améliorations qui en font une piste moderne et modèle. Les estrades sont régulièrement envahies par une foule de Montréalais. Il existe encore de nos jours à Londres un célèbre site de courses de chevaux appelé Kempton Park.

1953, UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Selon M. Georges Lussier, les Jésuites La Compagnie de Jésus (les Jésuites), anciens seigneurs de la seigneurie de La Prairie, était toujours demeurée propriétaires des terrains de la commune. voulurent obtenir, en 1953, une faveur (Bill no 204, loi concernant la Compagnie de Jésus) du premier ministre Duplessis. Ce dernier a acquiescé à leur demande à la condition qu’ils vendent une partie de la commune à la Société d’agriculture, à titre « de compensation partielle pour la perte des droits de pâturage des censitaires ». Selon M. Ildège Brosseau, in Le Bastion, 1984, Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine.

Selon la loi citée plus haut, une société d’agriculture a le pouvoir d’acquérir et de posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle et peut les vendre, les louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 81 hectares à la fois.

Grâce à une subvention du gouvernement provincial, un terrain de 1 217 000 pieds carrés, partie de la commune, est donc acheté le 11 juillet 1953 au coût de 6 000 $. Contrat Paul Boucher no 43269. Par cette transaction, la Société d’agriculture devient un important propriétaire foncier. Une partie de ce terrain sera ensuite cédée à la fabrique pour l’agrandissement du cimetière.

Fin juillet 1953, un incendie majeur vient bouleverser les plans des administrateurs de la Société d’agriculture : « samedi soir dernier, des centaines de personnes ont vu, dans l’espace d’une heure, le feu détruire la vieille estrade du terrain de course. Les pompiers de La Prairie ont été impuissants à contrôler l’incendie qui s’est propagé dans l’espace de quelques minutes. Tout ce qu’ils ont pu faire a été de protéger les maisons des cultivateurs qui se trouvaient à une centaine de pieds de l’incendie. Cette estrade fut bâtie en 1918 et est venue bien près d’être détruite une quinzaine d’années plus tard quand une tornade emportait le toit dans un champ voisin. On la répara et huit ans plus tard la foudre à son tour en fit des siennes ; un coin s’effondra.

La Société d’Agriculture du comté de La Prairie dut en assumer les dommages et depuis l’estrade a toujours rendu de grands services pour les courses et les expositions. C’était le lieu où se trouvait le restaurant et où les ouvrages étaient exposés.

Cette estrade qui contenait quelque deux mille personnes assises, sera regrettée de tout le monde. » Journal L’Éveil, édition du 30 juillet 1953. Les dégâts ont été évalués à environ 15 000 $.

Ne restait plus à la Société d’agriculture qu’à trouver une nouvelle façon de mettre en valeur et de rentabiliser cet immense terrain vague dont elle est maintenant propriétaire. On optera pour la location des espaces, un choix qui assure la pérennité de l’organisme pour de nombreuses décennies.

LES LOCATAIRES

De 1959 à 1968 Le 2 février 1959, bail pour 10 ans à M. Léo Perreault, contrat no 53595., M. Léo Perreault loue l’ancien local d’artisanat de la Société d’agriculture qu’il sous-loue à M. Fowley. Ce bâtiment, qui est aujourd’hui le Restaurant des jardiniers maraîchers, était à l’époque plus éloigné du chemin de Saint-Jean. M. Fowley y organisera pendant plusieurs années des courses de « stock-car ». Comme la poussière soulevée par les voitures cause des désagréments, on l’obligera à asphalter la piste de course.

Plus d’une décennie après un essai infructueux de l’échevin Tessier, qui en octobre 1930 avait présenté une proposition non secondée, à l’effet d’ouvrir le Marché de la rue Sainte-Marie aux cultivateur, l’Association des jardiniers maraîchers fut créée en 1945. En 1968, le terrain qui servait pour les courses automobiles est loué aux jardiniers maraîchers qui souhaitaient y construire un entrepôt où les marchés de Montréal seraient venus s’approvisionner. L’affaire n’a pas été conclue et, en 1972, on construisit la marquise actuelle.

C’est en 1977 que messieurs Conrad Sauvageau et Jean-Marc Parent louent pour 5 ans, à bail renouvelable, l’ancien local d’artisanat pour y installer un restaurant devenu célèbre à travers toute la Rive-Sud pour ses repas de poulet et de frites.

L’entreprise d’horticulture et d’aménagement paysager J.J. Faucher occupe à bail 350 000 pieds carrés. Notons que, en mai 1991, la Ville de La Prairie signifia par huissier à la Société d’agriculture l’imposition d’une réserve sur une partie du lot désigné autrefois sous le no 673, située sur le chemin de Saint-Jean. En vertu du règlement no 886-M adopté en février de la même année, le conseil municipal décréta cette réserve d’une superficie de 2 636,8 mètres carrés « pour fins de parc et de terrain de jeux, et particulièrement pour permettre de compléter la piste de ski de randonnée aménagée dans le secteur Le Grand Boisé ».

En avril 1994, la municipalité procéda à l’acquisition du lot mis en réserve pour la somme de 45 000 $. Au tournant des années 2000, la ville de La Prairie loua les espaces du parc Place de la famille jusqu’en 2048, soit 375 000 pieds carrés qui jusqu’alors étaient demeurés inoccupés. Le chalet actuel fut construit en juin 2004.

On comprendra facilement que la vente ou la location de sites aussi importants génèrent des revenus appréciables pour la Société d’agriculture. La majeure partie de ces fonds est retournée aux membres cultivateurs. Des dons sont effectués aux hôpitaux de Saint-Jean, Charles-Lemoyne et Anna Laberge. Elle verse également 500 $ par année à chacune des paroisses et accorde une aide financière à certains organismes pour les jeunes.

Finalement, selon la loi, nulle partie des deniers appartenant à telle société ne doit être employée au paiement de salaire ou d’allocation mais il peut être alloué au secrétaire-trésorier une somme n’excédant pas 10 % des recettes brutes, pourvu que cette somme n’excède pas 500 $, au lieu et place de tout salaire.

GEORGES LUSSIER

Il est difficile aujourd’hui d’établir l’histoire ancienne de la Société d’agriculture car, en 1938, à l’époque où M. Raoul Lussier en était le secrétaire-trésorier, sa maison du rang Saint-Claude a été rasée par un incendie et toutes les archives de la Société ont été détruites.

M. Roméo Ste-Marie fut secrétaire-trésorier de 1951 au 9 novembre 1966, date de son décès. Proposé par M. Ricardo Tremblay, monsieur Georges Lussier a occupé les fonctions de secrétaire-trésorier du 22 novembre 1966 jusqu’à sa retraite en octobre 2006. Un long périple de 40 ans pour ce menuisier de métier.

Georges Lussier, un résident de Saint- Philippe aujourd’hui âgé de 92 ans, possède une excellente mémoire et raconte volontiers les efforts qu’il a consentis au cours de son mandat pour mettre en valeur cette superficie d’un peu plus de 33 arpents carrés bornés au nord par le chemin de Saint-Jean, en profondeur par le terrain occupé par les Frères de l’Instruction chrétienne et à l’ouest par le cimetière. Les terrains de la Société sont évalués aujourd’hui à plus de 8 millions de dollars.

Homme d’action, M. Lussier a également été directeur et président du Club Optimiste de Saint-Philippe, conseiller municipal, marguillier et commissaire d’école. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait reçu la médaille du lieutenant-gouverneur ainsi que le Prix du bénévolat du Canada.

Depuis la retraite de Georges Lussier, c’est M. Roland Desnoyers de La Prairie qui assure la relève à titre de secrétaire-trésorier de la Société d’agriculture. M. Desnoyers affirme fièrement qu’il n’hésite pas à consulter régulièrement son mentor au sujet des orientations à donner à l’organisme.

Longue vie à la Société d’agriculture du comté de La Prairie.