D’entrée de jeu deux questions s'imposent : Mgr Lartigue et le clergé ont-ils bien compris les enjeux en présence au moment des troubles de 1837-38? Et se sont-ils montrés trop sévères envers les patriotes morts les armes à la main en les privant de la sépulture ecclésiastique?

On sait que le clergé était en général sensible à la misère et aux griefs des Canadiens, d'autant que plusieurs curés de campagne furent des témoins privilégiés des événements. Ainsi, en octobre 1837, près de six mille personnes assistent à l'Assemblée des Six Comtés tenue à Saint-Charles, dont le curé Blanchette qui est fortement impressionné par ce qu'il a vu et entendu ce jour-là. Le soir même il écrit à Mgr Lartigue pour l'inciter à la prudence. Hélas la lettre de Blanchette à l'évêque arrivera trop tard, le mandement de Lartigue du 24 octobre 1837 était déjà parti vers les paroisses. Quelques jours plus tard Blanchette écrira au gouverneur Gosford pour l'avertir qu'il ne faut plus compter sur le clergé pour arrêter le mouvement patriote.

Le mandement condamne de façon non équivoque le mouvement révolutionnaire. S'appuyant sur les récents enseignements du pape, l'évêque y insiste sur le fait que toute autorité vient de Dieu et que celui qui résiste à la puissance légitime, c'est à Dieu même qu'il résiste. Plusieurs contestaient à l'époque cette doctrine de l'Église.

Plus tôt, en juillet 1837, Lartigue avait servi ses directives à une centaine de curés réunis à l'occasion de la consécration de Mgr Bourget. Ils devaient travailler à rétablir la charité et l'union au sein de leurs ouailles et leur rappeler qu'il n'est jamais permis de se révolter contre l'autorité légitime du pays. Enfin il leur défendait d’absoudre ceux qui se révoltent ou qui violent les lois.

Réuni à l'automne 1837, le clergé de la région de Richelieu, par esprit de justice supplie Lartigue de rappeler également au gouvernement anglais ses devoirs envers le peuple.

L'historien Gilles Chaussée s.j. prétend qu'en dépit de son mandement, non seulement Lartigue n'était pas un traître, mais qu'au contraire il était un grand patriote qui souffrait des injustices dont les siens étaient victimes. Preuve en est qu'en privé il s'était opposé en 1822 au projet d'union des deux Canadas et qu'en 1828 il dénonce le harcèlement et les provocations des Anglais de même que leur attitude anti-canadienne. Apparenté à Papineau et à Denis Benjamin Viger, dans sa correspondance privée il s'insurge en 1832 contre la politique de promouvoir l'immigration de protestants anglais au Bas-Canada et dénonce l'envahissement des terres incultes par l'immigration britannique.

Aylmer, en privé, le considérait également comme un grand patriote.

Mais alors pourquoi cette condamnation sévère envers les patriotes?

C'est que Mgr Lartigue considérait la résistance comme légitime tant qu'il s'agissait d'une résistance constitutionnelle, tel le refus des députés de voter les subsides en Chambre. Fidèle à la doctrine, de son point de vue il n'était pas légitime que cette résistance dégénère en révolte armée contre l'autorité en place. Ce radicalisme lui fait peur, ce qui crée un schisme entre l'Église et les patriotes.

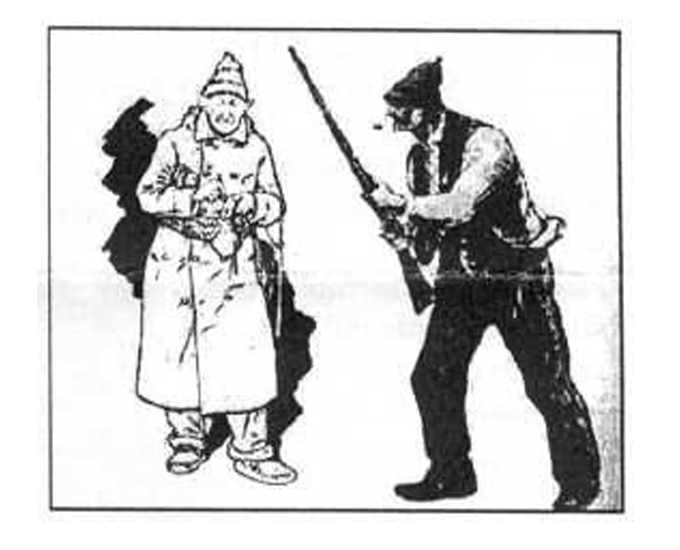

Mais Lartigue n'a pas excommunié les patriotes et son mandement s'appuie sur un fondement théologique. Ceux qui sont morts les armes à la main encouraient de fait les peines prévues au Droit Canon et étaient privés de l'enterrement en terre bénite.

Comme les chefs modérés ou moins radicaux, le prélat doutait fortement que le recours aux armes soit couronné de succès. Il entretenait également de sérieux doutes sur les motifs de certains chefs patriotes, dont quelques-uns entretenaient des visions d'une société laïque. Enfin, à son avis, le mouvement insurrectionnel souffrait d'une faiblesse puisqu'il ne faisait pas l'unanimité dans le peuple (le fallait-il?), faiblesse aggravée par le manque d'appuis externes, que ce soit de la France ou des États-Unis.

Les vues personnelles de Lartigue s’accordaient donc fort bien avec la doctrice de l’Église dont il était le porte-parole. Sa condamnation des patriotes n’en fut pour lui que moins douloureuse.

Mais comme en un juste retour des choses, en 1987 l’assemblée des évêques du Québec lèvera les sanctions encourues par les patriotes morts au combat. C’était en quelque sorte cautionner ouvertement le mouvement nationaliste.

Gaétan Bourdages : résumé de la conférence de Gilles Chaussée donnée à la SHLM le 18 mars 1998.