Membre de la SHLM, madame Agathe Boyer, qui nous présente ce texte, est résidente de St-Bruno. Enseignante à la retraite, elle est chroniqueur au bulletin municipal L'info-Rodriguais de St-Alphonse-de-Rodriguez. Cette municipalité de villégiature est située dans la région de Lanaudière, près de Rawdon.

Qu'elles sont « questionnantes » ces rares petites écoles que l'on découvre parfois, au fil des rangs qui découpent la campagne québécoise. Si on les comptait autrefois par centaines, voire par milliers, aujourd'hui, seules quelques-unes ont survécu à la Révolution tranquille alors qu'elles ont été rayées de notre paysage scolaire. Converties en maison, chalet, hangar à machinerie, poulailler, salon-bar, halte pour motoneigistes, etc. bon nombre des écoles de rang du Québec ont donc perdu leur identité première ou ont tout simplement été démolies. Il faut préciser que, lors de leur fermeture officielle, aucune mesure ne fut mise de l'avant pour veiller à la conservation de ce patrimoine scolaire.

Plus de 130 ans d'histoire

On a peine à imaginer aujourd'hui que l'école de rang a été pendant plus de 130 ans la pierre angulaire du système d'éducation du Québec en milieu rural. De 1829, date qui coïncide avec la création de la Loi des écoles d'assemblée, à 1964, année où la fermeture de la plupart d'entre elles est décrétée au profit des écoles de village, l'école de rang aura été associée à l'instruction de milliers d'enfants. Des enfants de six à quatorze ans se rendant quotidiennement à l'école, à pied, parcourant souvent plus d'un kilomètre; ils étaient regroupés dans une seule classe, où la maîtresse d'école réussissait à enseigner sept niveaux de scolarité différents. Et son appellation de maîtresse d'école campait une autre réalité: la maîtresse d'école veillait à l'entretien de l'école, au chauffage, en plus, bien souvent, de loger dans les combles qui lui servaient de chambre à coucher, de cuisine et de salle de bain. Aujourd'hui, ces images du passé semblent s'associer spontanément au folklore ou faire partie de l'histoire de vie romancée de quelques-uns. Pourtant, des milliers d'enfants et d'enseignantes « s'y donnaient à la cause de l'éducation ». Derrière l'école de rang, il y a donc l'histoire et des histoires et tout cela a commencé bien loin dans le temps.

L'institutrice en milieu rural

La maîtresse d'école était, après le prêtre, la personne qui jouait un rôle de premier plan dans la destinée des enfants. Jamais les habitants du rang ne manifestaient d'indifférence à son égard : la maîtresse d'école suscitait à la fois méfiance et admiration. Généralement d'origine rurale, elle connaissait bien le milieu dans lequel elle devait œuvrer. Si la maîtresse d'école savait s'imposer, elle recevait la considération des gens du rang; sachant lire et écrire, elle tirait de là une partie de son prestige. On la consultait à propos de tout et de rien : on lui demandait de lire des recommandations se rapportant à l'utilisation d'un nouvel outillage, d'écrire des lettres à la parenté, de composer des adresses, de conseiller une jeune fille qui veut se marier trop tôt, etc. Si elle demeurait longtemps dans le même rang, elle pouvait se vanter d'avoir formé deux ou trois générations, ce qui ne faisait que confirmer son autorité et son prestige. À l’occasion, on n’hésitait pas à la vanter auprès des habitants des rangs voisins, aux yeux de qui elle devenait une célébrité locale.

L'architecture de l'école de rang

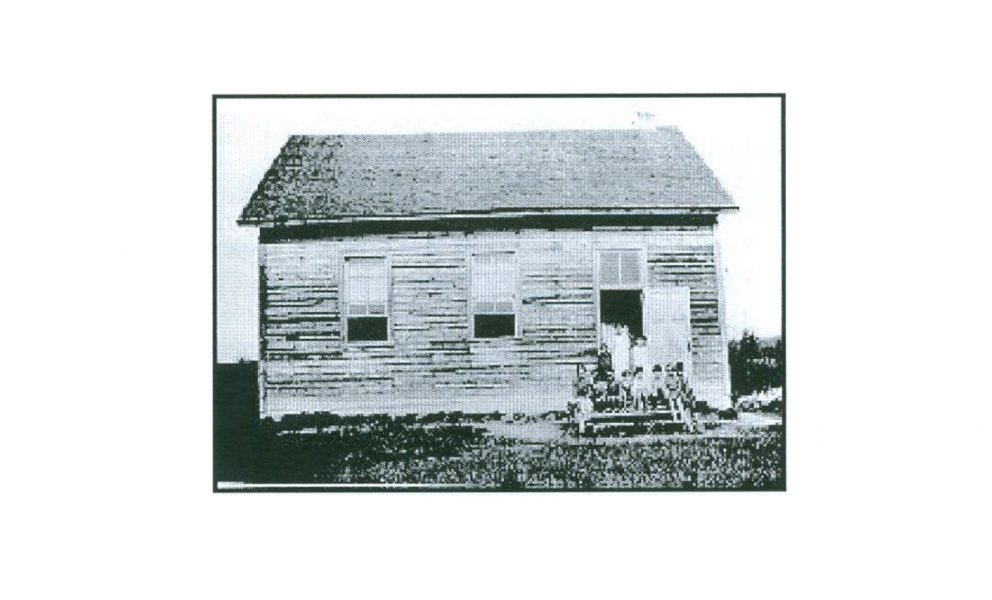

Les premières écoles de rang se confondent avec l'habitation rurale à l'intérieur desquelles elles prirent véritablement naissance. Ce qui la distingue des autres bâtiments du rang, à compter de la fin du 19e siècle, se résume en fait à quatre ou cinq caractéristiques : le clocheton qui surplombe le toit et loge la cloche que la maîtresse d'école fait entendre pour souligner le début des classes, le hangar qui entrepose le bois souvent fourni par les parents de l'arrondissement et destiné au chauffage de l'école durant l'hiver, des toilettes qui forment avec le hangar deux petites dépendances adossées au mur arrière de l'école. Enfin, elle est pourvue d'une fenestration plus affirmée sur le côté sud ou ouest afin de profiter au maximum de la lumière du jour, réduisant ainsi l'usage de la lampe à l'huile. D'ailleurs, dans les premières écoles de rang, il n'y aura pas d'électricité avant le tournant des années 1950.

À Saint-Ambroise-de-Kildare, les propriétaires de la Bergerie des Neiges ont restauré l'école de rang afin de préserver une page d'histoire de cette communauté.

« Questionnantes », ces écoles? Lors de votre prochaine balade en milieu rural, si vous croisez une école de rang, n'hésitez pas à vous arrêter. Vous en saurez davantage.

Source : Cap aux Diamants, automne 2003.

Dans un prochain numéro, nous vous ferons part du témoignage de madame Noëlla Gravel qui a été institutrice à l'école No. 5 du Lac des Français de 1945 à 1953.